A la Monnaie de Paris, quarante artistes femmes explorent leur relation à l’univers domestique.

Conçue par la nouvelle directrice artistique de la Monnaie de Paris, Camille Morineau, « Women House » inaugure les nouveaux espaces d’exposition agrandis de l’institution parisienne dans un parcours déployé en huit chapitres autour des notions associées du féminin et du domestique.

S’appuyant sur l’essai de Virginia Woolf, Une chambre à soi (1929), dans lequel l’écrivain revendique la nécessité pour les femmes de disposer « de rentes » – donc de travailler – et de trouver chez elles un espace de travail qu’elles puissent « fermer à clé sans être dérangées », l’exposition fait écho à une première exposition/installation intitulée « Woman House », coorganisée en 1972 par les artistes américaines Judy Chicago et Miriam Schapiro avec leurs élèves dans une maison abandonnée de Los Angeles, où les étudiantes avaient pour la première fois la possibilité d’exprimer librement un point de vue féministe sur l’art. Cette expérience, dont la trace est conservée dans un documentaire réalisé en 1974 par Johanna Demetrakas et projeté à l’entrée de l’exposition s’inscrit dans un large courant porté par les mouvements féministes des années 1960-70 aux Etats-Unis et en Europe, visant à remettre en cause le rôle assigné à la femme dans les années d’après-guerre.

Au cours de la première moitié du XXe siècle, les progrès de la mécanisation, qui ont permis l’introduction massive de l’électro-ménager dans la plupart des logements, et la rationalisation de l’habitat mise en œuvre par l’architecture fonctionnaliste, censée faciliter le travail de la femme au foyer en spécialisant les espaces, ont fini par enfermer celle-ci dans l’univers clos de sa cuisine. Le modèle idéalisé de la femme au foyer, apparu dans la bourgeoisie du XIXe siècle avec la séparation entre sphère de travail et sphère privée, a peu à peu gagné toutes les classes sociales, décernant à la femme, outre la responsabilité du travail domestique, le soin de veiller à l’épanouissement de son mari et de ses enfants et d’être la garante de l’intimité familiale. Le « Guide de la bonne épouse », publié en 1955 par le magazine britannique Housekeeping Monthly exhorte ainsi les femmes : [Quand le mari arrive à la maison,] « veillez à ce que le dîner soit prêt. Anticipez, éventuellement la veille au soir, afin qu’un délicieux repas soit prêt à l’heure de son retour. Soyez heureuse de le voir. Laissez-le parler en premier. Mettez-le à l’aise. Ne vous plaignez jamais. Faites en sorte que la soirée lui appartienne. Ne remettez jamais en question son jugement ou son honnêteté. Rappelez-vous, il est le maître de la maison. Vous n’avez pas le droit de la questionner » [!]. Isolement, absence de reconnaissance et renforcement de la domination masculine caractérisent la situation de ces femmes confinées dans leur habitation.

A partir des années 1960, de nombreuses femmes vont s’insurger contre ce modèle et revendiquer le droit de s’émanciper de la dépendance de leur mari et de leur fonction de reproduction familiale. Parmi elles, des artistes vont se battre pour anéantir les stéréotypes dans lesquels on veut les emprisonner.

Née en 1930, Niki de Saint-Phalle raconte dans son autobiographie : « Notre maison était étouffante. Un espace renfermé avec peu de liberté, peu d’intimité. Je ne voulais pas devenir comme elles [les femmes de sa famille et leur entourage], les gardiennes du foyer, je voulais le monde et le monde alors appartenait aux hommes. Une femme pouvait être reine, mais dans sa ruche et c’était tout. Les rôles attribués aux hommes et aux femmes étaient soumis à des règles très strictes […] Je voulais que le monde extérieur aussi devienne mien […] les hommes avaient ce pouvoir, et ce pouvoir je le voulais. Je leur volerais le feu. Je n’accepterais pas les limites que ma mère tentait d’imposer à ma vie parce que j’étais une femme. Je franchirais ces limites pour atteindre le monde des hommes qui me semblait aventureux, mystérieux, excitant ». Ses « Nanas » triomphantes, plus grandes que nature, dressées dans l’espace public proclament joyeusement cette conquête de l’espace jusque là réservé aux hommes. Et les « Nanas-maisons » aux formes opulentes dont le corps s’ouvre généreusement pour accueillir les visiteurs sont un pied de nez à l’atmosphère suffocante du foyer familial.

Niki de Saint-Phalle, Nana-Maison II, 1966-1987 © Isabelle Henricot

Ce tiraillement entre le rôle de mère, gardienne du foyer, que la société veut imposer à la femme et les aspirations personnelles auxquelles celle-ci aimerait faire une place est également perceptible dans une série de dessins réalisés dans les années 1940 par Louise Bourgeois représentant des « Femmes-maisons », personnages hybrides influencés par le surréalisme dans lesquels la maison devient une partie du corps de la femme. Pour Louise Bourgeois, cependant, le thème de la maison, très présent dans toute son œuvre, représente aussi le monde de l’enfance et des souvenirs, la mémoire de ce qu’elle a laissé derrière elle en quittant la France pour les Etats-Unis et qui sera pendant toute sa vie la source d’inspiration de son travail.

Louise Bourgeois, Femme-maison / To Eat or Be Eaten, vers 1985 © Isabelle Henricot

Dans les années 1970, alors que les mouvements féministes défendent le droit des femmes à disposer librement de leur corps – la liberté sexuelle, la contraception et l’avortement sont alors au centre des débats -, de nombreuses artistes femmes expriment, souvent avec ironie, le sentiment d’enfermement et de désillusion qui pèse toujours très lourdement sur les femmes à cette époque. L’Américaine Marta Rosler dénonce l’instrumentalisation de la femme-objet mise en scène dans la promotion de l’électroménager, tandis que l’Autrichienne Birgit Jürgenssen photographiée de face et de profil, comme une prisonnière, arbore un tablier en forme de cuisinière de laquelle sort un poulet rôti – raccourci à l’humour grinçant des fonctions reproductrices et nourricières de la mère de famille.

Birgit Jürgenssen, Hausfrauen – Küchenschürze (Ménagères – tablier de cuisine), 1975-2003 © Isabelle Henricot

Cindy Sherman campe divers stéréotypes de femmes au foyer, solitaires et déprimées, perdues entre tâches domestiques et attente désespérée d’un prince charmant que l’on devine déjà métamorphosé en simple mari.

Cindy Sherman, Untitled Film Still #11, 1978 © Isabelle Henricot

A force d’épuiser les piles de linge, Karin Mack finit par repasser les vêtements de son propre enterrement, pendant que Letícia Parente montre l’employée de maison (noire) s’appliquant à repasser sa patronne (blanche) allongée sur la planche.

Karin Mack, Bügeltraum (Rêve de repassage), 1975 © Isabelle Henricot

Letícia Parente, Tarefa I, vidéo, 1982 © Isabelle Henricot

Dans la vidéo de Lucy Gunning Climbing Around My Room, une jeune fille escalade les murs de sa chambre, se hissant des étagères au sommet de l’armoire, grimpant sur les corniches… Si la pièce est fermée, il s’agit moins pour cette artiste de manifester un sentiment d’enfermement que d’évoquer l’exploration des contours insoupçonnés de son espace intérieur. De prison, la maison se transforme alors en lieu d’inspiration et de création. Plutôt que contrainte, elle devient ressource.

Lucy Gunning, Climbing Around My Room, vidéo, 1993 © Isabelle Henricot

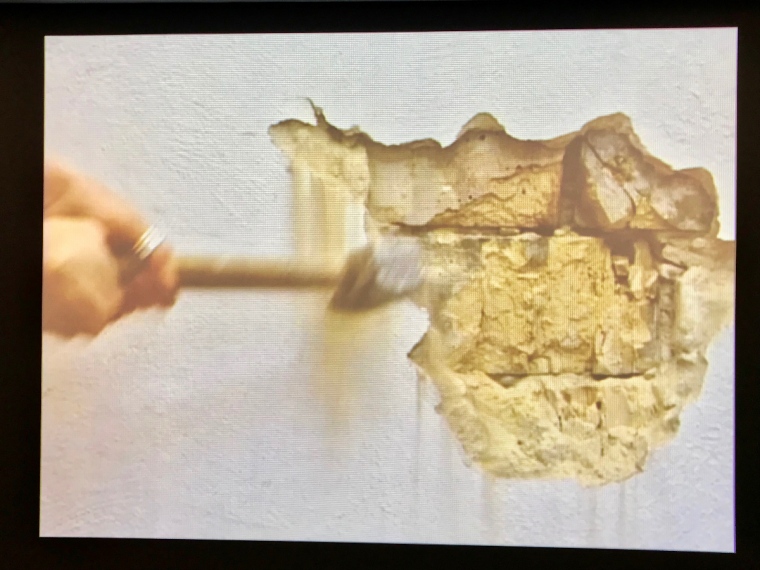

Monica Bonvicini, quant à elle, s’attaque carrément aux murs à coups de masse, déterminée à abattre toutes les limites, qu’elles soient spatiales, sociales ou politiques.

Monica Bonvicini, Hammering Out, vidéo, 1998 © Isabelle Henricot

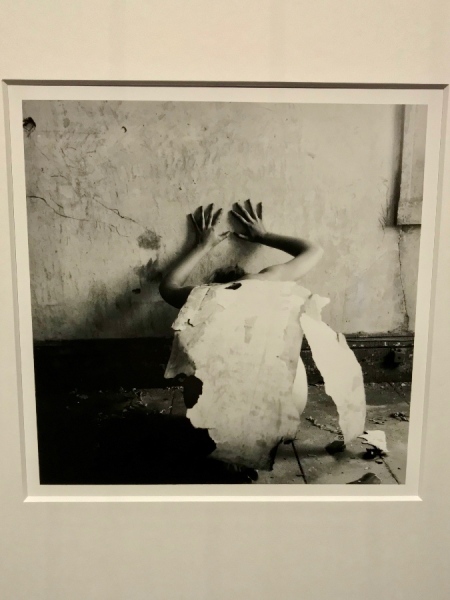

Dans cette thématique domestique, Francesca Woodman occupe selon moi une place particulière. Dans ses photographies, la maison ne représente pas seulement, comme on l’a suggéré, le prolongement du corps de l’artiste mais elle est aussi, me semble-t-il, le théâtre du secret, un lieu oppressant dont on chercherait en vain à s’échapper, comme dans un jeu de cache-cache où le loup s’avérerait être un vrai prédateur. Le corps nu de la jeune fille cherche à se fondre dans les murs décrépis, à disparaître derrière les meubles ou la cheminée, à se faire transparent comme la feuille de cellophane dont elle se couvre dans un coin de la pièce. Dans d’autres images de l’artiste, la silhouette est rendue quasi invisible par le flou de la photographie. La série Self-deceit (1978) – qui n’est pas exposée ici – montre un intérieur délabré dans lequel la jeune fille nue se confronte à un miroir. Seule la première image permet d’apercevoir le reflet de son visage qui reste invisible dans le reste de la série, le miroir n’étant plus que le témoin fuyant de la décrépitude du décor. Cette artiste extraordinairement douée et précoce s’est suicidée en 1981 à l’âge de 22 ans en se jetant par la fenêtre de son studio de New York, laissant derrière elle une œuvre déjà abondante (parmi les milliers de tirages qu’elle a produits, près de 800 photos sont répertoriées dans les archives gérées par ses parents). La Fondation Henri Cartier-Bresson a accueilli l’année dernière une exposition qui lui était consacrée.

Francesca Woodman, Untitled, Providence, Rhode Island, 1975-1978/1997 © Isabelle Henricot

Francesca Woodman, Then at one point I did not need to translate the notes ; they went directly to my hands, 1976/2010 © Isabelle Henricot

Francesca Woodman, Space2, Providence, Rhode Island, 1975-1976/2000-2001 © Isabelle Henricot

Francesca Woodman, My House, Providence, Rhode Island, 1976/2008 © Isabelle Henricot

Francesca Woodman, House #4, Providence, Rhode Island, 1975-1978/2005 © Isabelle Henricot

Lorsque l’artiste néerlandaise Kirsten Justesen réinterprète en 2013 l’Autoportrait (dans une armoire) de la surréaliste Claude Cahun (1932), elle ne questionne pas comme son aînée la question du genre par le biais de ce meuble emblématique de la condition féminine de l’époque mais revendique le droit d’utiliser son corps comme une sculpture posée parmi d’autres dans les étagères, manière de s’accorder une pause dans une carrière déjà bien remplie.

Sa compatriote Lydia Schouten arpente une cage telle une lionne, se frottant contre les barreaux enduits de pastel de couleur en référence au maquillage que les femmes enfermées chez elles continuent de porter « afin de se faire belles pour un monde extérieur auxquelles elles n’ont pas part ».

Lydia Schouten, Kooi (Cage), vidéo, 1978/2016 © Isabelle Henricot

Penny Slinger transpose dans une maison de poupée, jouet très marqué par les conventions de genre, les abus et violences domestiques dont sont victimes beaucoup de femmes et de jeunes filles.

Penny Slinger, Exorcism House, 1977 © Isabelle Henricot

S’emparant d’un jeu considéré plutôt masculin – les échecs-, Rachel Whiteread oppose sur l’échiquier composé de morceaux de moquettes variées le camp des tâches ménagères à celui des moments de détente ou de loisirs, tous représentés par des accessoires de maisons de poupée.

Rachel Whiteread, Modern Chess Set (Jeu d’échecs moderne), 2005 © Isabelle Henricot

Mais c’est surtout par son approche particulière de l’architecture que se distingue cette artiste. Dans cette discipline traditionnellement dominée par les hommes, Rachel Whiteread aborde les formes architecturales par l’intérieur – comme si le regard de la femme partait nécessairement de là – en réalisant un moulage des espaces vides, qui se transforment alors en blocs impénétrables. Avec House (1993), sculpture monumentale en négatif constituée du moulage en béton de l’intérieur d’une maison de trois niveaux promise à la démolition dans les faubourgs de Londres, elle fut la première femme à gagner le célèbre Turner Prize récompensant le meilleur jeune artiste britannique. Se situant dans la ligne de la sculpture minimaliste, ses œuvres architecturales et ses sculptures-moulages d’objets usuels interrogent notre quotidien et traitent de la mémoire et du souvenir, comme ces matelas qui concentrent en eux des pans entiers de notre vie ou encore ces fenêtres rendues totalement opaques qui font de la maison un lieu hermétique et inaccessible. Une rétrospective de son travail est montrée en ce moment à la Tate Britain de Londres.

Réceptacle de la mémoire, la maison n’a quelquefois plus d’existence concrète et ne subsiste que dans le souvenir. C’est pour en conserver la trace que l’artiste iranienne Nazgol Ansarinia réalise à l’aide d’un scanner 3D l’empreinte de murs de maisons en cours de démolition à Téhéran, vestige ténu de la mémoire collective d’une communauté urbaine en profonde mutation. Dans un monde où tout s’accélère, où la réalité économique et les guerres poussent des populations entières à se déplacer et à abandonner leur foyer, le souvenir de la maison prend ici la forme d’une peau qui peut être envisagée soit comme un écorché, expression du traumatisme de la perte de protection que représente la maison – seconde peau, soit comme une mue ou une peau morte annonciatrice de renouveau.

Nazgol Ansarinia, Membrane (unbleached silk), 2016 © Isabelle Henricot

La tente, espace à la fois intime et mobile, fait figure de symbole d’évasion, permettant d’imaginer une autre forme d’existence loin des contraintes du cadre domestique traditionnel. Pour Carla Accardi, elle matérialise l’indépendance spatiale réclamée par Virginia Woolf afin de permettre aux femmes de garantir leur liberté de création. D’abord pensée par l’artiste comme une « extension de la peinture » en trois dimensions, sa Triplice Tenda [Triple tente] (1969) en plastique transparent décorée de motifs colorés exprime une manière de vivre en marge des normes qui régissent la société. Sa structure labyrinthique teintée de couleur rose évoque l’intimité féminine.

Carla Accardi, Triplice Tenda (Triple tente), 1969-1971 © Isabelle Henricot

Dans les années 1990, Lucy Orta et Andrea Zittel donnent à ce principe d’habitat mobile une dimension collective. Après avoir créé une première « unité d’habitation » adaptée à l’échelle réduite de son appartement new-yorkais et destinée à son propre usage, Andrea Zittel décide de produire ces œuvres en série et de les personnaliser pour répondre aux besoins particuliers de ses commanditaires. Les intérieurs de ses A-Z Escape Vehicles, petites caravanes tractables par une voiture et conçues comme des refuges solitaires, sont ainsi aménagés avec la collaboration des futurs usagers. La notion de création collective prend le pas, pour l’artiste, sur celle de création personnelle. Même s’ils sont conçus pour la mobilité, c’est surtout comme instrument d’évasion mentale que ces engins sont utilisés par leurs propriétaires. Celui qui est présenté dans l’exposition est aménagé en « réservoir de flottaison », sorte de mini-spa équipé d’un système audio pouvant diffuser de la musique sous l’eau. Chez la Britannique Lucy Orta, l’idée de nomadisme se traduit dans des objets hybrides à mi-chemin entre tente et vêtement. Inspirée par les besoins des populations déplacées ou marginalisées, sa série Body Architecture – Collective Wear explore les frontières entre le vêtement et l’architecture en proposant ce qui peut être assimilé à une seconde peau assumant la double fonction d’abri et de vêtement. En développant ce concept d’abri autonome portable à la manière d’un manteau, l’artiste l’a décliné ici en version collective où l’assemblage de quatre vêtements individuels forme un hébergement pour quatre personnes.

Lucy Orta, Body Architecture – Collective Wear 4 persons (Architecture corporelle – Vêtement collectif pour 4 personnes), 1996 © Isabelle Henricot

Dans ce registre d’architecture nomade, on pense aussi à la tente de Tracey Emin, Everyone I Have Ever Slept With 1965-95 (1995), œuvre dans laquelle l’artiste britannique avait cousu les noms de toutes les personnes avec qui elle avait dormi et qui contribua à la faire découvrir mais fut détruite dans un incendie en 2004.

Mi-naïves, mi-ironiques, les Plaid houses de Laure Tixier se rattachent au monde de l’enfance en s’inspirant de l’architecture fictionnelle de la maison créée au moyen d’une simple couverture. Reproduisant en feutre de couleur une série de stéréotypes architecturaux du monde entier, l’artiste bouscule les codes de l’art de construire avec ses modèles de maisons toutes molles qui ressemblent à des jouets.

Le parcours se termine par le chapitre des « femmes-maisons » dans lequel on retrouve les « Nanas-Maisons » de Niki de Saint-Phalle et un ensemble d’œuvres de Louise Bourgeois associant les formes organiques du corps de la femme à l’architecture géométrique de la maison.

Louise Bourgeois, Femme-maison, 1994 © Isabelle Henricot

Louise Bourgeois, Femme-maison, 2001 © Isabelle Henricot

Dans la même ligne formelle, la Walking House de Laurie Simmons personnalise la maison suburbaine américaine, idéal de la classe moyenne dont elle est supposée refléter la réussite sociale, objet iconique d’une société de consommation qui finit par avaler les individus.

Laurie Simmons, Walking House (Maison ambulante), 1989 © Isabelle Henricot

Les corps à l’aspect minéral de la céramiste Elsa Sahal laissent deviner au creux de leurs entrailles caverneuses le décor évocatoire d’un habitat originel.

Elsa Sahal, Grotte généalogique, 2006 © Isabelle Henricot

On quitte l’exposition par le Salon d’honneur, gardé par l’araignée géante de Louise Bourgeois, référence à la mère de l’artiste dont le métier consistait à réparer des tapisseries et incarnation de la mère protectrice veillant sur les œufs qu’elle abrite au creux de son ventre, cet abri premier, qui protège et donne la vie. La boucle est ainsi bouclée.

On peut regretter l’absence de certaines artistes sensibles à la thématique de la maison, comme la Française Jeanne Susplugas, dont le travail intimement lié à l’espace domestique aurait pu trouver sa place ici, ou l’Iranienne Shadi Ghadirian, qui évoque avec humour et subtilité la condition de la femme au foyer dans son pays. L’exposition est cependant très réussie et mérite d’être vue par tous, tous genres confondus.

Camille Morineau, déjà responsable de l’accrochage elles@centrepompidou en 2009, espère pouvoir consacrer tous les deux ans une exposition aux femmes artistes à la Monnaie de Paris. Son souhait est également de pouvoir faire voyager les expositions dont elle aura la charge. Women House sera montrée à partir de mars 2018 au National Museum of Women in the Arts de Washington D.C.

« Women House »

Monnaie de Paris

11 Quai de Conti

75006 Paris

Du mardi au dimanche, de 11h à 19h, le jeudi jusqu’à 21 h

Les 24 et 31 décembre, dernières entrées à 16h

Jusqu’au 28 janvier 2018

Photo de titre: Louise Bourgeois, Spider, 1995 © Isabelle Henricot