Comme chaque été, pendant trois mois, la cité arlésienne vit au diapason de la photographie : 36 expositions proposées dans le cadre officiel des Rencontres, beaucoup plus à découvrir dans le festival Voies-off, sans compter les manifestations organisées par diverses fondations, à commencer bien sûr par l’incontournable Fondation Luma dont la présence s’affirme toujours plus dans le Parc des Ateliers où elle affiche des expositions à l’allure muséale. Tour d’horizon de ce nouveau cru encore visible pour quelques semaines.

Confrontés depuis le début, faute de moyens financiers suffisants, à la difficulté de pérenniser les espaces d’exposition dédiés aux Rencontres, les organisateurs du festival se voient contraints lors de chaque nouvelle édition de dénicher de nouveaux sites susceptibles d’héberger les accrochages, inventoriant à cet effet toutes sortes de lieux possibles, y compris les plus improbables. Plusieurs expositions se retrouvent ainsi installées dans des bâtiments désaffectés, peu propices a priori à servir de cadre à des œuvres sensibles aux variations thermiques et hygrométriques, ni à accueillir le public, soumis parfois à des conditions de visite pas très confortables. C’est le cas depuis 2016 avec l’ancienne halle de fret de la SNCF rebaptisée Ground Control à côté de la gare, et depuis l’an dernier, avec la Maison des peintres et Croisière, un ancien garage à l’angle de l’avenue Victor Hugo qui abrite cette année plusieurs expositions de qualité mais ne sera plus disponible l’année prochaine. Venu s’ajouter à la liste en 2018, le premier étage du Monoprix de la place Lamartine offre, après le passage assez décalé par les rayons vêtements et maquillage du rez-de-chaussée, une superficie de 1000 m2 autrefois dévolue au stockage qui a séduit les organisateurs, mais dont les murs de parpaings bruts coiffés d’un toit en tôle faisaient au plus chaud de l’été l’effet d’une véritable fournaise, exigeant de la part des festivaliers une bonne dose de stoïcisme. Autre contrainte pour le festival, une partie des lieux d’exposition doit être libérée avant la Féria du riz qui se tient début septembre, obligeant les exposants qui les occupent à plier bagage à la fin du mois d’août. C’est le cas notamment de plusieurs églises et de quelques autres locaux qui fermeront leurs portes ce 26 août. Mais ce côté ‘débrouille’ aux apparences faussement improvisées est aussi ce qui fait le charme des Rencontres et l’on ne peut que souligner le mérite de l’équipe organisatrice qui malgré ces difficultés réussit à maintenir la haute qualité de la manifestation.

Dans le centre-ville (et bien au frais) sont rassemblés sous le slogan « America Great Again », les travaux de cinq photographes portant leur regard d’étranger sur les États-Unis, des années 1950 à aujourd’hui.

A l’Espace Van Gogh, l’exposition Sidelines rassemble des œuvres de Robert Frank réalisées au tournant des années 1950 qui mettent en lumière un visage de l’Amérique bien différent de l’affirmation triomphante de l’American way of life présentée par les médias de l’époque. Au cours d’un road trip dans lequel il arpenta le pays durant deux ans, le photographe suisse – qui n’avait pas encore adopté la nationalité américaine – saisit des images au cadrage décalé, libérées des conventions photographiques, à travers lesquelles s’exprimait sa vision critique de la situation sociale et politique des États-Unis. Publié pour la première fois à Paris en 1958, le livre Les Américains marqua de manière définitive l’histoire de la photographie. L’exposition permet de découvrir des images jamais publiées extraites des quelque 27.000 clichés pris par Frank lors de son périple. La première partie de l’exposition présente des photos réalisées quelques années plus tôt en Europe et en Amérique du Sud (Robert Frank, « Sidelines », Espace Van Gogh, jusqu’au 23 septembre).

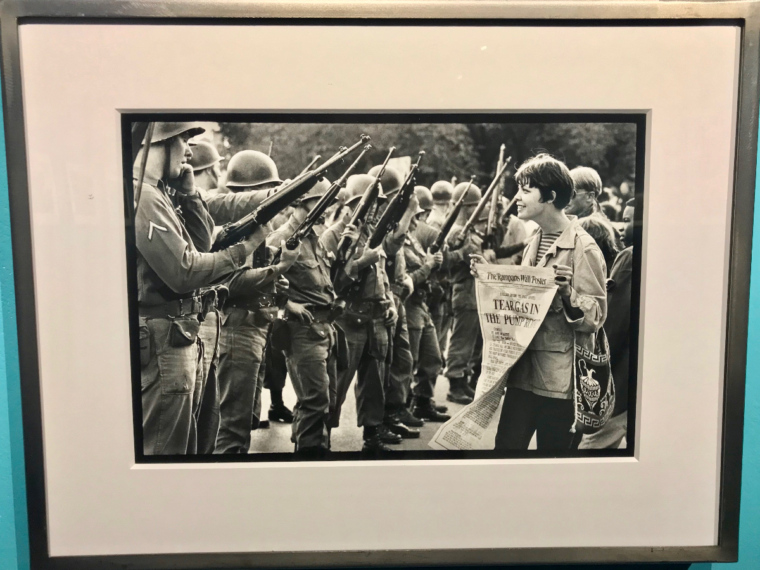

A l’étage, c’est le point de vue de Raymond Depardon qui s’affiche en 75 images tirées de reportages échelonnés entre 1968 et 1999. Envoyé pour couvrir la convention des Démocrates à Chicago en août 1968, il se retrouve face aux manifestants contre la guerre du Vietnam et capte notamment le visage de cette jeune fille qui défie en souriant une brochette de militaires armés jusqu’aux dents. En novembre de la même année, alors qu’il suit le candidat des Républicains aux élections présidentielles, il réalise la photo devenue célèbre de Richard Nixon faisant le V de la victoire à la sortie de son avion au moment où un supporter vient déployer un grand drapeau américain juste devant son objectif.

Raymond Depardon, Manifestation contre la guerre du Vietnam, Grant Park, Chicago, Illinois, 1968

Raymond Depardon, Manifestation contre la guerre du Vietnam, Grant Park, Chicago, Illinois, 1968

Raymond Depardon, Richard Nixon, Sioux City, Iowa, 1968

Raymond Depardon, Richard Nixon, Sioux City, Iowa, 1968

Durant l’été 1981, on le suit dans les rues de Manhattan où il effectue pour Libération une chronique quotidienne constituée d’une photo pleine page légendée par ses soins et accompagnée d’un petit texte. Libéré du carcan du reportage, Depardon s’y exprime avec beaucoup plus de spontanéité, redevenant par moments ce fils de paysans qui, en plein mois d’août au milieu des gratte-ciels, rêve avec nostalgie de la moisson à la ferme du Garet.

Raymond Depardon, Manhattan, NY, 1981

Raymond Depardon, Manhattan, New York, 1981

L’année suivante, le photographe parcourt l’Ouest américain, où il reviendra en 1999 explorer l’idée de l’errance et de la solitude. En témoignent ces très belles images prises dans le Dakota du Sud et l’Arizona.

Raymond Depardon, Little Big Horn, Montana / South Dakota / Arizona / Bad Lands, South Dakota (2), 1999 © Isabelle Henricot

Portrait de Raymond Depardon avec l’auteur

(« Depardon USA, 1968-1999 », Espace Van Gogh, jusqu’au 23 septembre)

Non loin de là, dans l’église des Frères-Prêcheurs, le britannique Paul Graham, installé à New York depuis 2002, porte son attention sur les représentants les plus fragiles de la société américaine. À travers trois séries réalisées entre 1998 et 2011, il pointe avec délicatesse, mais réalisme aussi, les discriminations sociales et raciales toujours très sensibles dans l’Amérique contemporaine.

Nuit américaine fait contraster de grandes images surexposées quasi invisibles, traduisant l’aveuglement de la société face à ses disparités, avec des tirages aux couleurs vives de maisons de banlieues aisées, ou sombres de zones périurbaines démunies.

Paul Graham, vues de la série Nuit Américaine, Arles, 2018 © Isabelle Henricot

Paul Graham, Maison avec Volkswagen rouge, Californie, 2001

Paul Graham, Femme assise sur un trottoir, New York, série American Night, 2002

Dans Un scintillement de possibilité, le photographe s’intéresse au quotidien dans sa banalité apparemment insignifiante et pourtant révélateur dans ses détails des fractures et des fragments de vie qu’il laisse entrevoir.

Le Présent rassemble des séquences s’inscrivant dans la tradition de la photographie de rue new-yorkaise, l’objectif du photographe sortant, l’espace de quelques clichés, des inconnus de l’anonymat avant de les laisser se perdre à nouveau dans la foule.

Paul Graham, Broadway, 3RD June 2010, 2.10.12 PM

Paul Graham, Rencontres d Arles, juillet 2018 © Isabelle Henricot

(Paul Graham, « La blancheur de la baleine », église des Frères-Prêcheurs, jusqu’au 26 août).

Pour son projet « Home away from home » exposé dans la chapelle du Méjean, l’artiste palestinien Taysir Batniji né à Gaza et vivant aujourd’hui à Paris, est parti en 2017 à la rencontre de ses cousins émigrés aux États-Unis au cours des années 1960. Les témoignages qu’il a ramenés de ce voyage, composés de vidéos, de photographies et de dessins, accompagnés à l’étage d’une sélection d’œuvres plus anciennes réalisées par l’artiste entre 1999 et 2012, constituent selon moi l’une des expositions les plus touchantes de ces Rencontres. Arrivé pour la première fois en France en 1994 pour compléter sa formation universitaire, l’artiste fait jusqu’en 2006 des allers-retours entre son pays et Paris, essayant à plusieurs reprises et sans succès de se réinstaller à Gaza jusqu’à ce qu’il se retrouve, après la fermeture des frontières en 2006-2007, dans l’impossibilité définitive d’y retourner. Il vit depuis lors dans cet « entre-deux », partagé entre deux cultures, deux pays, deux identités, ayant épousé une française avec laquelle il a deux enfants, mais gardant au cœur la blessure de ne pouvoir revenir au lieu de ses racines.

Empêché de pouvoir produire lui-même sur place les photographies des séries Watchtowers (2008) et Gaza Houses (2008-2009), il a délégué à des photographes palestiniens le soin de réaliser les prises de vue selon ses instructions.

Watchtowers rassemble ainsi des images directement inspirées de la célèbre typologie de Bernd et Hilla Becher consacrée à l’architecture industrielle, mais les châteaux d’eau sont ici remplacés par des miradors israéliens installés en Cisjordanie, dont les photos, contrairement à leurs modèles, sont souvent floues et maladroitement cadrées car réalisées clandestinement et dans l’urgence.

Taysir Batniji, Miradors israéliens, série Watchtowers, 2008

Taysir Batniji, série Watchtowers, 2008

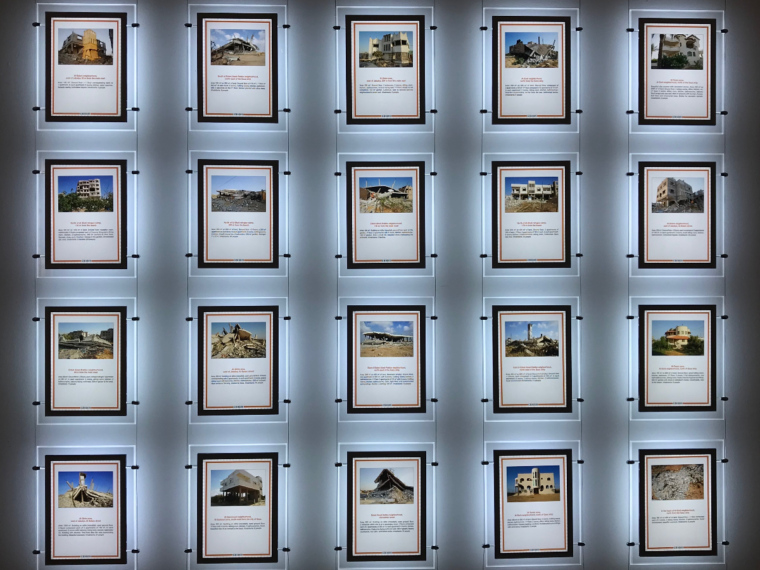

Dans Gaza Houses, le photographe adopte à nouveau une imagerie immédiatement identifiable – ici celle des agences immobilières – en regroupant sur un panneau une série de photos de maisons encadrées et accompagnées d’un petit texte descriptif. Ce n’est qu’en s’approchant qu’on réalise que les maisons affichées sont complètement en ruines et que la notice descriptive au style publicitaire qui accompagne chaque image se termine par la mention du nombre d’habitants qui vivaient dans ces murs au moment de leur destruction.

Taysir Batniji, Gaza Houses, 2008-2009

Une autre série, Pères (2006), réunit des photos de portraits affichés dans les magasins, cafés, ateliers de Gaza, rendant hommage aux fondateurs des lieux. Taysir Batniji évoque ici la place du patriarche dans la société et la famille arabe, la généalogie, la mémoire…

Gaza, journal intime présente une sélection de photos argentiques prises par l’artiste lors de ses séjours à Gaza entre 1999 et 2006.

Taysir Batniji, série Pères, 2006

Taysir Batniji, Gaza journal intime # 3 (1999-2006)

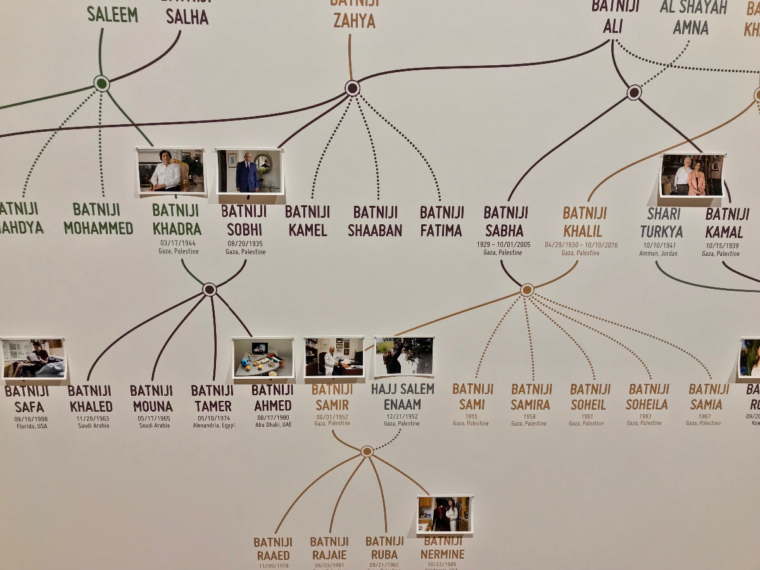

Avec le projet Home away from home (2017) installé au rez-de-chaussée, on plonge dans l’intimité des membres de sa famille américaine. Ayant successivement rendu visite à cinq de ses cousins installés en Floride et en Californie, il s’est immergé dans leur vie familiale, partageant leur intimité à la fois comme le cousin intégré au cercle des proches parents mais aussi comme un observateur extérieur regardant la situation avec distance.

En photographiant leur cadre de vie, en enregistrant ses échanges avec eux dans des vidéos, il dresse le portrait tout en nuances de ces familles, interrogeant leur sentiment d’appartenance, leur identité, les liens qu’ils conservent avec leur pays d’origine, avec leur culture, leur religion, leurs valeurs, leurs souvenirs…

Si quatre de ces cousins – médecins vivant dans de luxueuses maisons au sein de résidences protégées en Californie – ont parfaitement épousé le rêve américain tout en restant très attachés à leurs origines, le cinquième, qui tient une épicerie déjà braquée à plusieurs reprises dans un quartier pauvre de West Palm Beach en Floride, est beaucoup plus mitigé sur les choix qu’il a opérés – peut-être parce qu’il n’a pu se fondre aussi bien que les autres dans le modèle américain valorisant avant tout la réussite économique – et l’on sent dans ses propos toute la tristesse et les regrets de ne pouvoir revenir en arrière. La vidéo dans laquelle sa fille adolescente explique comment elle a résolu d’affirmer son identité pour rentrer dans les critères de classification chers aux américains est particulièrement touchante.

Taysir Batniji, Résidence du Dr. Sobhi et de Khadra Batniji, Home away from home, 2017

Taysir Batniji, Vue d’intérieur chez le Dr Kamal Batniji, série Mes cousins d’Amérique, 2017

Taysir Batniji, le Dr. Akram Batniji et ses fils, série Mes cousins d’Amérique, 2017

Détail de l’arbre genéalogique de la famille Batniji

A l’accrochage photographique se mêlent des dessins plein de poésie réalisés de mémoire d’après les souvenirs d’enfant que Taysir Batniji gardait de ses cousins dans la maison familiale.

Taysir Batniji, Dessins, Home away from home, 2017

Taysir Batniji, Dessins, 2017

(Taysir Batniji, « Gaza to America, Home away from home », Chapelle Saint-Martin du Méjean, jusqu’au 23 septembre).

En complément de cette thématique américaine, Laura Henno, lauréate 2007 du prix Découverte, propose à la Commanderie Sainte-Luce un reportage consacré aux habitants de Slab City, un campement de marginaux installés dans une ancienne base militaire au milieu du désert californien.

Autour d’un vieux pasteur baba cool, une petite communauté de paumés principalement alimentés de bière et de joints survit avec pour seule perspective la route poussiéreuse par laquelle le bus scolaire vient ramasser les enfants pour les emmener à l’école dans la ville voisine.

Laura Henno, Revon et Michael, Slab City, 2017

Laura Henno, Le pasteur Dave, Slab City, 2017

Intitulé « Rédemption », le reportage évoque beaucoup plus l’enfer que le paradis et l’on se dit que la photographe a été courageuse d’y tenir pendant deux mois (Laura Henno, « Rédemption », Commanderie Sainte-Luce, jusqu’au 26 août).

Les visiteurs en mal de rédemption n’auront pas manqué dans l’église Sainte-Anne l’enquête menée durant trois ans par le norvégien Jonas Bendiksen sur les réincarnations autoproclamées du messie.

Après avoir établi une grille de sélection des candidats fondée sur l’ancienneté de leur révélation, la proximité de leur discours avec les Écritures et la présence auprès d’eux de disciples, le photographe a retenu ceux qui lui semblaient les plus « sérieux » – il a pu en contacter sept – qu’il a ensuite rencontrés et suivis, faisant preuve à leur égard d’une bienveillance et d’une ouverture toujours égales. Leur profil présente cependant une très grande diversité : entre le philippin Apollo Quiboloy, qui revendique six millions de fidèles et possède sa propre chaîne de télévision (celui-là ne s’est pas laisser approcher par Bendiksen), et son alter ego zambien Bupete Chibwe Chishimba (dit Jésus de Kitwe), chauffeur de taxi de son état, qui n’a pour tous disciples que deux frères ayant abandonné femmes et enfants pour se mettre à son service et qui de surcroît se trouve régulièrement contraint de fuir à toutes jambes devant la foule en colère, il y a de la marge.

Jonas Bendiksen, The Last Testament, Les deux disciples de Jesus de Kitwe, Zambie, 2015

Le brésilien rebaptisé INRI (acronyme de l’expression Iesus Nazarenus, Rex Iudæorum /Jésus de Nazareth, roi des Juifsutilisée par Pilate et figurant sur la croix du Christ), semble le plus folklo avec son groupe de vestales en robe bleu ciel entonnant un air des Spice-Girls revisité à la gloire de leur sauveur.

Jonas Bendiksen, The Last Testament, Portrait d’INRI Cristo, Brésil, 2014

Jonas Bendiksen, The Last Testament, INRI Cristo et ses disciples, Brésil, 2014

Jonas Bendiksen, The Last Testament, INRI Cristo, Brésil, 2014

Assez déjanté et plutôt sympathique, l’anglais David Shayler, ancien employé du contre-espionnage britannique, relit l’évangile d’un point de vue féministe, se travestissant par moments en « Dolores » (sa version féminine du messie) prenant l’allure d’une vraie drag queen, mais tenant des propos tout compte fait pas si farfelus.

Jonas Bendiksen, The Last Testament, David Shayler alias Dolores, Angleterre, 2015

Jonas Bendiksen, The Last Testament, David Shayler alias Dolores avec ses fidèles, Angleterre, 2015

Si le japonais Jesus Matayoshi, harangue sans relâche les passants des rues de Tokyo dans l’espoir toujours déçu de gagner les électeurs à sa cause, en Afrique du Sud Moses Hlongwane prépare tranquillement son mariage qui doit mettre un point final à sa lutte avec le démon et déclencher la fin des temps.

Jonas Bendiksen, The Last Testament, Moses Hlongwane le jour de son mariage avec l’une de ses disciples, South Africa, 2016

Jonas Bendiksen, The Last Testament, Portrait de Moses Hlongwane, Afrique du Sud, 2016

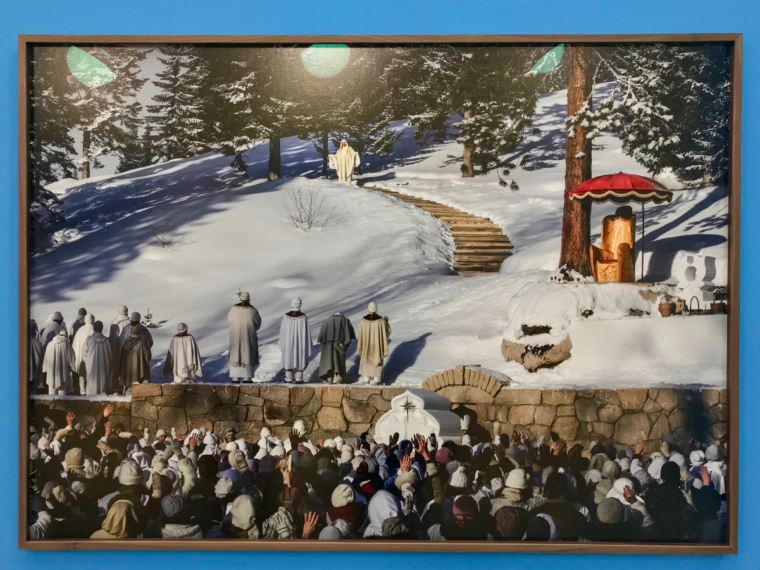

L’odyssée de Bendiksen se termine en Sibérie auprès de Vissarion, fondateur de « l’Église du Dernier Testament » qui compte environ cinq mille adeptes rassemblés autour de leur guide dans les villages qu’ils ont construit au milieu des forêts, constituant « La Demeure de l’Aube ». Vivant selon les règles instituées par la communauté, ayant créé leurs propres écoles et leur clergé, les habitants bâtissent eux-mêmes leur maison, cultivent leur nourriture (végétarienne) et contribuent aux travaux communautaires. Un rêve écologique et utopique qui a séduit Jonas Bendiksen au point de se laisser presque convaincre d’y rester. Les images qu’ils en a ramenées sont très belles, notamment celles de la procession de Noël (célébré le 14 janvier, jour anniversaire de la naissance de Vissarion) : des milliers de fidèles vêtus de blanc traversant en colonnes les champs de neige derrière les prêtres qui convergent vers l’autel central avec une bougie allumée deux jours plus tôt aux confins du territoire de la communauté, se rassemblent finalement autour de leur Maître pour la célébration.

Jonas Bendiksen, Procession de Noël le 14 janvier dans la communauté de la Demeure de l’Aube en Sibérie, 2015

Jonas Bendiksen, The Last Testament, Vissarion célébrant la fête de Noël, 2015

Jonas Bendiksen, The Last Testament, Portrait de Vissarion, fondateur de l’Église du Dernier Testament, Sibérie, 2015

Jonas Bendiksen, Repas de Noël dans la communauté de Vissarion, 2015

Jonas Bendiksen, membre de l’agence Magnum depuis 2004, explique que l’ensemble de ce projet l’a profondément marqué et constitue l’expérience la plus forte de toute sa vie. Le regard qu’il porte sur tous ces personnages n’est jamais moqueur. Issu lui-même d’une famille non croyante, il affirme que ce voyage lui a permis de mieux comprendre le phénomène de la foi et de se défaire de bon nombre de préjugés.

Consignés dans un livre ayant l’apparence d’un missel – couverture de toile bise au titre évocateur The Last Testament imprimé en lettres dorées encadrant des pages dorées sur tranche – les enseignements de chacun des messies y accompagnent les reportages réalisés par le photographe.

Jonas Bendiksen dédicaçant son livre à Lucille Reyboz et Yusuke Nakanishi, fondateurs de Kyotographie, Arles, juillet 2018 © Isabelle Henricot

Portrait de Jonas Bendiksen, Arles 2018 © Isabelle Henricot

Dans l’église Sainte-Anne où s’est tenue l’exposition, chacune des chapelles était opportunément dédiée à l’un des protagonistes, dont les images s’affichaient sur fond d’azur (Jonas Bendiksen, « Le dernier testament », église Sainte-Anne, jusqu’au 26 août).

Pour retomber sur terre, il suffit de traverser la place et d’entrer au palais de l’Archevêché où se tient l’exposition consacrée à William Wegman. Bien connu pour les séries où il joue de la complicité de son braque de Weimar pour produire des images décalées et anthropomorphes de l’animal, le photographe américain laisse le visiteur sur sa faim, alors que l’on parcourt vainement l’exposition à la recherche d’une surprise à laquelle le systématisme du procédé ne laisse plus de place. Son modèle, vêtu d’un pull chiné et d’un large collier de perles rouges, sert cette année d’emblème au festival (William Wegman, « Être humain », palais de l’Archevêché, jusqu’au 23 septembre).

William Wegman, Être humain, V, 2017

William Wegman, Être humain, Decontracté, 2002

Avant de quitter le centre-ville vers les Ateliers, un arrêt à la maison des Lices, qui ferme malheureusement ses portes ce 26 août, permet de découvrir les images dans lesquelles Feng Li, photographe officiellement chargé de la propagande de la province du Sichuan, envoie balader les conventions très formelles de son travail pour se laisser aller – assez sagement tout de même – à saisir des scènes burlesques surgissant dans le quotidien des rues de Chengdu.

Feng Li, Nuit blanche, Chengdu, 2018

Feng Li, Nuit blanche, Chengdu

Feng Li, Nuit blanche, Chengdu, 2015

Mais c’est surtout la vidéo de sa compatriote Yingguang Guo intitulée la joie de la conformité qui a retenu mon attention. L’artiste, lauréate du prix Madame Figaro 2017 du Jimei x Arles photo festival, a filmé en caméra cachée dans le parc du Peuple à Shanghaï les parents de garçons qui viennent y faire leur marché parmi les jeunes filles à marier. On apprend ainsi que les filles âgées de plus de 27 ans sont, aujourd’hui encore, considérées dans la société chinoise comme des laissées pour compte, quelles que soient leur formation, leurs compétences ou leur valeur économique. L’artiste, munie d’une pancarte sur laquelle s’affiche son cv mais où elle a omis de préciser son âge (32 ans), tente de défendre ses atouts face au machisme et au mépris des passants uniquement intéressés, semble-t-il, par ses capacités reproductrices. À la fin de la vidéo, une femme qui, comme tous les autres, lui a demandé son âge, dit simplement : « vous êtes très courageuse » (à voir sur Vimeo : https://vimeo.com/246082639).

Yingguang Guo, La joie de la conformité, vidéo, 2016

(Feng Li, « Nuit blanche », Yingguang Guo, « la joie de la conformité », maison des Lices, jusqu’au 26 août).

(À suivre)

Rencontres d’Arles 2018 : https://www.rencontres-arles.com

Photo de titre : L’exposition de Matthieu Gafsou à la maison des Peintres, Arles 2018 © Isabelle Henricot

Merci pour ce beau reportage