Suite et fin des Rencontres 2018 avec un tour d’horizon des expositions présentées à : Croisière, la Maison des Peintres, Monoprix, Ground Control et le pavillon de Simón Vélez à Trinquetaille.

En face du parc des Ateliers, l’ancien garage reconverti l’an dernier en lieu d’accueil pour les expositions du festival sous le nom de Croisière abrite dans ses locaux rafistolés plusieurs propositions intéressantes.

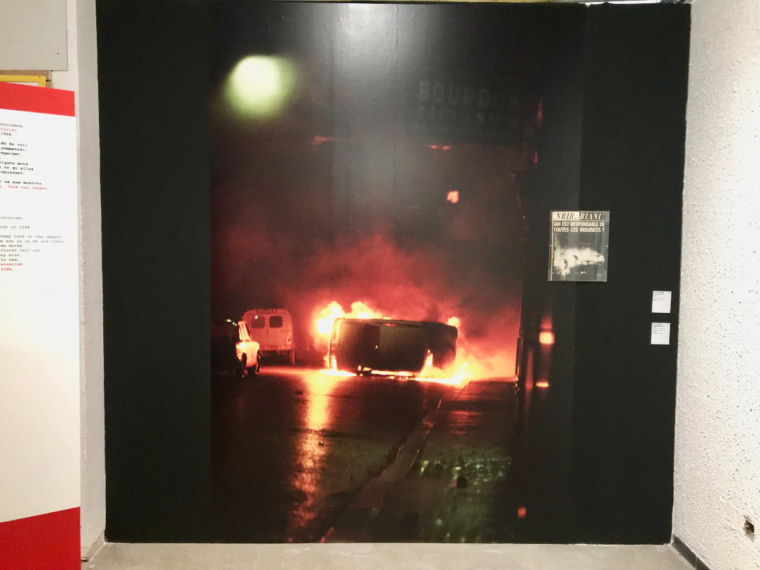

Pour évoquer le jubilé de mai 68 largement commémoré cette année, l’exposition 1968, quelle Histoire ! prend le parti d’offrir une vue en contre-champ sur les révoltes étudiantes par le biais de photos et de documents d’archives consignés par la Préfecture de police de Paris, commentés par l’historien et ancien commissaire de police Charles Diaz qui a récemment publié ses mémoires. On peut voir notamment d’impressionnantes photos aériennes des manifestations, capturées depuis l’hélicoptère de la sécurité routière, mais aussi des clichés des manifestants et des forces de l’ordre prises dans les rues par les reporters des services de police. D’autres photographies viennent compléter le propos et resituer les évènements de 1968 dans leur contexte social, historique et politique, en France mais aussi à l’étranger. Aux célèbres images prises à Paris par Gilles Caron viennent se joindre celles qu’il réalisa la même année au Biafra ainsi que des photos de la guerre du Vietnam, de l’assassinat de Martin Luther King etc., les couvertures du magazine Match égrenant au fil des semaines leur cohorte d’évènements tragiques.

Michel Le Tac, Manifestation du 6 mai, Affrontements entre étudiants et forces de l’ordre, 1968

Patrice Habans, La nuit du 6 mai au quartier latin, 1968

Alignement de CRS, Paris mai 1968

Robert Doisneau, Paris en mai, 1968

Vue aérienne de la manifestation du 1er juin 1968 boulevard de l’hôpital, Archives de la Prefecture de Police de Paris

Gilles Caron, La guerre du Biafra, 1968

Paul Slade, Obsèques de Martin Luther King, 10 avril 1968

(« 1968, quelle Histoire ! Barricades, expression, répression », Croisière, jusqu’au 23 septembre).

En contrepoint de l’exposition, Sam Stourdzé avait invité Daniel Cohn-Bendit à venir raconter son parcours lors d’une des Nuits de la photo au Théâtre antique et à y présenter une sélection d’images ayant marqué sa vie.

Cette soirée fut aussi l’occasion de rendre hommage au grand photographe américain (également peintre et réalisateur) William Klein qui fêtait cette année ses 90 ans.

La présentation du dixième anniversaire du prix Pictet, dont les lauréats exposent leurs photos à Croisière à cette occasion, complétait le programme de la soirée avec la projection d’images impressionnantes sur les thèmes Eau, Terre,Croissance, Pouvoir, Consommation, Désordre et Espace.

Chris Jordan, Midway, 2009, commande prix Pictet Growth

Peter Hugo, série Permanent Error, Ghana, 2009-2010, finaliste prix Pictet Disorder 2015

Carl De Keyser, England, série Moments before the Flood, 2009, finaliste prix Pictet Power

Nadav Kander, Municipalité de Chongqing, 2006, série Yangtse, la série du long fleuve, 2007, lauréat du prix Pictet Earth 2009

(« Le Prix Pictet célèbre ses lauréats », Croisière, jusqu’au 23 septembre).

À Croisière également, le travail très sensible réalisé dans les années 1970 par Jane Evelyn Atwood sur les prostituées transgenres de Pigalle est mis en parallèle avec les photos prises par Joan Colom dans les rues du Barrio Chino de Barcelone. Les photographies de Jane E. Atwood – modestes tirages en noir et blanc collés sur des cartons – témoignent de la délicatesse avec laquelle elle a su pénétrer et restituer ce monde aujourd’hui disparu.

Jane Evelyn Atwood, série Pigalle, Paris, France, 1978-1979

Jane Evelyn Atwood, série Pigalle, Paris, 1978-1979

Joan Colom, série Gens de la rue, 1993-2001

(Jane Evelyn Atwood & Joan Colom, « Espace public », Croisière, jusqu’au 23 septembre).

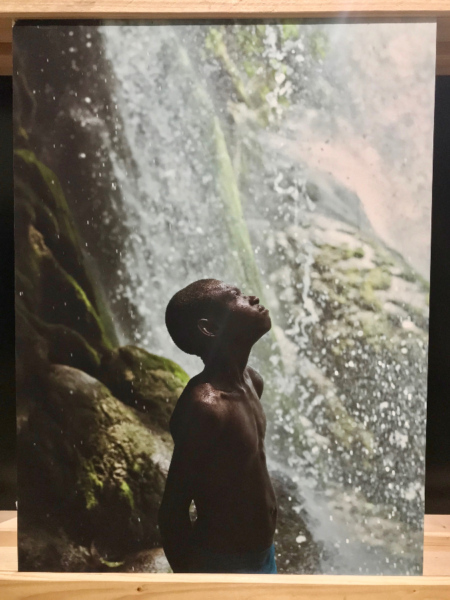

À côté, les photographies de Christina de Middel et Bruno Morais racontent le voyage qu’ils ont entrepris sur les traces d’Èsù, cet esprit d’origine africaine supposé présider à tous les mouvements de la vie. Messager chargé de la communication entre les hommes et les dieux, gardien des maisons, des rues, des croisements de chemins, il est invoqué en Afrique comme au Brésil ou aux Caraïbes, où son culte s’est répandu en suivant les routes de l’esclavage. Les belles images saisies par les deux photographes au Bénin, à Cuba, au Brésil et en Haïti montrent combien la spiritualité africaine continue d’imprégner la culture et les croyances des communautés noires du continent sud-américain.

Christina de Middel & Bruno Morais, Bénin, 2016

Christina de Middel & Bruno Morais, série Minuit à la croisée des chemins, Brésil, 2016

Christina de Middel & Bruno Morais, portrait de jumelles, série Minuit à la croisée des chemins

Christina de Middel & Bruno Morais, série Minuit à la croisée des chemins

Christina de Middel et Bruno Morais, série Minuit à la croisée des chemins

(Christina de Middel & Bruno Morais, « Minuit à la croisée des chemins », Croisière, jusqu’au 23 septembre).

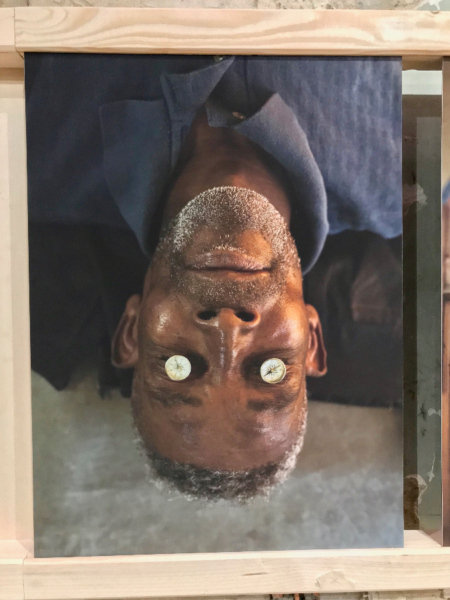

Enfin, il ne faut pas manquer l’exposition de portraits que Christophe Loiseau a conçus avec les détenus de la maison d’arrêt d’Arles. Sollicité pour animer un atelier photographique dans la prison en 2015, le photographe a imaginé d’y mettre en scène, avec la complicité de ses modèles, les histoires que chacun de ces hommes portait en lui. Le résultat est interpellant, souvent poignant.

Christophe Loiseau, Portrait de la série Droit à l’image

Christophe Loiseau, série Droit à l’image

Christophe Loiseau, J. 07/09/16, série Droit à l’image

Christophe Loiseau, série Droit à l’image

(Christophe Loiseau, « Droit à l’image », Croisière, jusqu’au 23 septembre).

Un peu plus loin sur le boulevard Émile Combes, la Maison des peintres – un ensemble de bâtiments abandonnés dans lesquels Roger Ballen avait installé l’an dernier sa maison hantée – héberge cette année une exposition consacrée à la scène artistique contemporaine en Turquie. Sous le joug de la censure depuis le coup d’état manqué de 2016, artistes, journalistes et intellectuels de ce pays sont aujourd’hui lourdement menacés dans leur liberté d’expression et d’opinion. Plus de 100.000 personnes ont été arrêtées après la tentative de coup d’état et beaucoup d’entre elles sont toujours en prison. Le domaine de l’art a toutefois été un peu plus épargné que d’autres jusqu’ici, même si plusieurs artistes de l’exposition ont fait l’expérience de l’emprisonnement. Comme pour les photographes iraniens dont on a pu admirer l’extraordinaire courage et la force de résistance lors des Rencontres 2017, on sent que les artistes marchent sur un fil, cherchant l’équilibre entre ce qu’ils souhaitent exprimer et ce qui peut être dit à demi-mot, en multipliant les allégories et les métaphores.

Nilbar Güres, Le salon, 2010

Sinem Disli, On the Verge (autoportrait), 2015

Certains cependant n’hésitent pas à se mettre en danger en mettant le doigt sur ce que le pouvoir cherche à cacher, comme Çagdas Erdogan dont l’exposition présente la série Contrôle qui met en scène les facettes sombres des nuits d’Istanbul (combats de chiens clandestins, scènes de lutte et de sexe se déroulant dans certains quartiers la ville). Celui-ci a déjà passé six mois en prison, menacé d’une peine de 22 ans pour « terrorisme » pour avoir publié des photographies prises au sud-est du pays près de la frontière syrienne. Dans cette région occupée par les Kurdes, les forces armées turques ont bombardé de nombreuses villes supposées abriter les représentants du PKK, le parti nationaliste kurde, et y ont incendié les maisons des civils encore debout. Sa photo d’un jeune combattant kurde, arme à la main, sur la tête duquel viennent se poser deux colombes, a fait en 2015 le tour des médias internationaux, qualifiée même par The Guardian d’image de l’année. Le journaliste reste sous la surveillance des autorités turques qui lui ont confisqué son passeport et lui ont interdit de quitter le pays.

Çagdas Erdogan, série Contrôle, 2016

Un autre très jeune photographe, Furkan Temir (né en 1995), n’a pas hésité lui non plus à se rendre dès 2014 à la frontière turco-syrienne pour photographier les conséquences des bombardements sur les habitants de ces régions. Ses images, qui ont été publiées dans les plus grands journaux occidentaux, sont interdites de publication en Turquie.

Furkan Temir, Ce qui fait une guerre, 2015-2016

Le titre de l’exposition « Une colonne de fumée » tiré d’une photographie de Sinem Disli illustrant les phénomènes météorologiques liés aux méthodes d’exploitation intensive de l’eau et des sols – qui entraînent une désertification progressive de ces régions – , fait référence à l’absence de perspective sur l’avenir dans une situation où l’horizon reste brouillé et les lendemains toujours incertains, mais il évoque aussi les signaux de fumée qui peuvent servir de moyen de communication quand on se trouve dans l’impossibilité d’utiliser un autre langage.

L’artiste Sinem Disli devant sa photographie Tourbillon de sable, 2015, Arles juillet 2018 © Isabelle Henricot

À l’avant-plan, Ilgin Deniz Akseloglu, co-commissaire de l’exposition (à gauche) avec l’artiste Sinem Disli (à droite), Arles, juillet 2018 © Isabelle Henricot

(« Une colonne de fumée, regard sur la scène contemporaine turque », Maison des Peintres, jusqu’au 23 septembre).

Sous le hangar situé à l’arrière, le suisse Mathieu Gafsou présente le résultat de l’enquête qu’il a consacrée au transhumanisme, ce mouvement visant à augmenter les capacités du corps humain à l’aide de techniques issues de la recherche scientifique. Si le sujet est effectivement susceptible de nourrir de nombreuses réflexions, l’exposition m’est apparue un peu fourre-tout dans sa présentation, mêlant par exemple des pratiques médicales déjà anciennes et aujourd’hui tout à fait banalisées – peut-on parler de transhumanisme à propos du port d’appareils dentaires ou de lentilles de contact ? – avec des techniques futuristes relevant encore de la science-fiction, comme la cryogénisation (la conservation par le froid du corps ou d’une partie du corps d’une personne décédée dans le but de pouvoir la réanimer un jour grâce aux progrès de la science). Les photographies en grand format sur fond neutre à l’esthétique clinique sont très réussies (mais difficiles à photographier à cause des reflets de lumière) et ont un réel impact visuel, cependant elles traitent de sujets tellement vastes qu’on aurait aimé voir ceux-ci creusés plus en profondeur. Cela dit l’exposition a le mérite d’ouvrir des pistes de réflexion sur notre devenir et sur les limites que nous voulons établir entre notre condition d’être humain, par nature incomplet et périssable, et la promesse d’un corps toujours perfectible qui serait voué à une éternelle jeunesse, voire même à l’immortalité. À bientôt 8 milliards d’humains sur terre, on peut se demander quel réel progrès pourrait apporter la perspective de ne plus disparaître. Les adeptes du transhumanisme, qui ont anticipé cette question, ont déjà la réponse : la conquête de l’espace sera leur nouveau Graal…

Mathieu Gafsou, Exosquelette permettant l’amélioration des capacités motrices du porteur

Mathieu Gafsou, La prothèse Eyeborg implantée dans le cerveau de Neil Harbison lui permet de décrypter les couleurs © Isabelle Henricot

Mathieu Gafsou, Souris bioluminescente après transplantation d’un gène de méduse Aequorea Victoria © Isabelle Henricot

Mathieu Gafsou, Doigt dans lequel a été implanté un aimant

Mathieu Gafsou, Cuves entrposées dans les locaux de la société Kryorus près de Moscou, contenant des corps et des cerveaux cryogénés

(Mathieu Gafsou, « H+ », Maison des Peintres, jusqu’au 23 septembre).

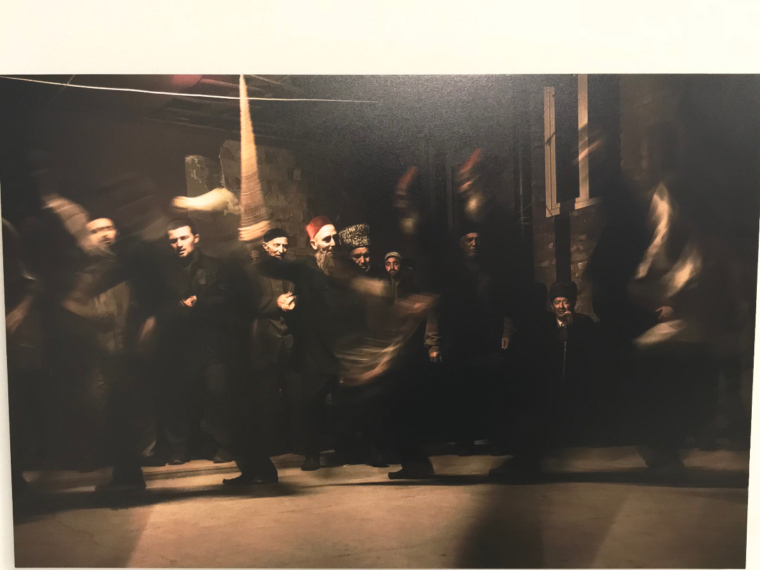

Installée au premier étage du Monoprix de la place Lamartine, l’exposition Grozny : neuf villes est le fruit d’une long travail d’investigation mené neuf années durant par trois jeunes femmes photographes russes – Olga Kravets, Maria Morina et Oksana Yuskho – dans la capitale tchétchène. Si l’on ne parle plus aujourd’hui de la guerre en Tchétchénie, les deux conflits sanglants qui ont opposé le pays en l’espace de six ans à son suzerain russe dans les années 1990 ont laissé là-bas les marques d’un profond traumatisme, à la fois sur le pays lui-même mais aussi sur ses habitants. L’ancienne Grozny, qualifiée en 2003 par l’ONU de ville la plus détruite du monde, a été rasée pour faire place à de grands immeubles neufs, mais la population, elle, n’a pas pu se reconstruire de la même façon. Divisée en neuf chapitres consacrés aux différents aspects de la vie en Tchétchénie, l’exposition constitue un témoignage saisissant sur l’envers du décor de cette république aujourd’hui sous la coupe d’un régime autoritaire, personnifié par un ancien chef tchétchène reconverti à la cause du « grand frère ».

Olga Kravets, Maria Morina et Oksana Yuskho, Grozny : neuf villes (la cité des gens ordinaires)

Olga Kravets, Maria Morina et Oksana Yuskho, Jeune femme avant son mariage, 2009

Olga Kravets, Maria Morina et Oksana Yuskho, Hommes regardant un match de football dans un cafe, 2011

Olga Kravets, Maria Morina et Oksana Yuskho, Rituel soufi du dhikr, pratiqué après les funérailles, 2009

Olga Kravets, Maria Morina et Oksana Yuskho, Personnes priant dans l’une des principales mosquées de Grozny, 2017

Olga Kravets, Maria Morina et Oksana Yuskho, Femme assistant aux commémorations de la seconde guerre mondiale, 2010

Olga Kravets, Maria Morina et Oksana Yuskho, Foule d’hommes assistant à une course de voitures dans les rues de Grozny, 2010

(Olga Kravets, Maria Morina & Oksana Yuskho, « Grozny : neuf villes », Monoprix, jusqu’au 23 septembre).

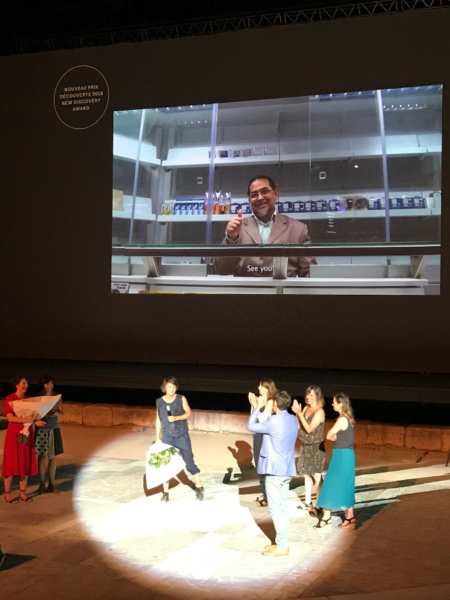

C’est dans l’ancien entrepôt de la SNCF rebaptisé Ground Control, à côté de la gare, que l’on peut voir les propositions des dix candidats retenus pour le Nouveau Prix Découverte.

La lauréate de cette année est la hollandaise Paulien Oltheten, récompensée pour le travail qu’elle a réalisé dans le quartier de La Défense à Paris. En suivant les passants dans ces lieux dépersonnalisés, la jeune photographe observe les gestes, les comportements, les routines, et traque l’inattendu et l’extraordinaire de ces moments assez ordinaires du quotidien. Elle construit autour de ces personnages et des objets ou des signes graphiques qui se présentent au fil de ses itinéraires des fictions à la fois drôles et poétiques.

Paulien Oltheten, Rouleaux de papier parallèles, La Défense, 2017

Paulien Oltheten, La Défense, le regard qui s’essaye, Ground Control, Arles 2018

Paulien Oltheten lors de la remise du Prix Nouvelle Découverte au Théatre antique, Arles juillet 2018 © Isabelle Henricot

(Paulien Oltheten, « La Défense, un regard qui s’essaye », Ground Control, jusqu’au 23 septembre).

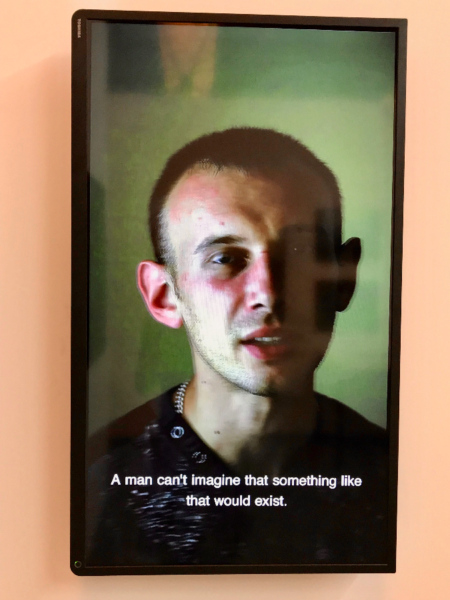

Autre candidate en lice, Wiktoria Wojciechowska a été doublement récompensée du Prix du Public et du Prix Madame Figaro pour son témoignage émouvant sur les soldats combattant les séparatistes prorusses en Ukraine. Les jeunes hommes enrôlés sans expérience dans ce conflit meurtrier confient leurs émotions, leurs peurs, dans des portraits photographiques et des vidéos recueillis par la photographe qui a aussi réalisé des collages sur les photos de groupes captées par les soldats sur leur téléphone portable, recouvrant de feuilles d’or les silhouettes des disparus morts au combat.

Wiktoria Wojciechowska avec le jury du Prix Madame Figaro sur la scène du Théâtre antique, Arles 2018 (de g. à dr. partant de la reine d’Arles: Marion Cotillard, Caroline de Maigret, Jean-Paul Gaultier, Laurent Laffite et Virginie Ledoyen) © Isabelle Henricot

Wiktoria Wojciechowska, Vidéo, Portrait d’un soldat (Volodya, 32 ans, mécanicien), 2015

Wiktoria Wojciechowska, La brigade aux neuf morts et huit blessés, série collage à l’or, 2015-2016

(Wiktoria Wojciechowska, « Sparks », Ground Control, jusqu’au 23 septembre).

Avant de clore cette longue promenade en Arles, il faut aller à Trinquetaille, de l’autre côté du Rhône, voir l’exposition de Mathieu Ricard, non pas tant pour ses grandes images en noir et blanc imprimées sur papier japon dépeignant de beaux paysages et d’autres motifs pittoresques, que pour l’extraordinaire construction qui les abrite.

Mathieu Ricard & Simon Velez, Contemplation, Arles 2018 © Isabelle Henricot

Mathieu Ricard & Simon Velez, Contemplation, Rencontres d’Arles 2018 © Isabelle Henricot

Mathieu Ricard, Vue aérienne sur les crêtes des Andes, Santiago du Chili et Mendoza, 2014

Mathieu Ricard, Paysage autour de la montagne sacrée de l’Amnyé Machen, Tibet oriental

Réalisée entièrement en bambou par l’architecte colombien Simón Vélez qui s’est spécialisé dans les constructions écoresponsables et recyclables, la longue structure ovalaire est inspirée de la maloca, habitat traditionnel des Améridiens du bassin de l’Orénoque. Fervent défenseur d’une architecture à faible consommation d’énergie, Vélez utilise le bambou Guadua angustifolia Kunth, espèce endémique très répandue en Colombie, dont il vante les grandes qualités environnementales et architecturales. Plus costaud que celui d’Asie, il offre selon l’architecte une résistance comparable à celle de l’acier. Au cours de sa croissance très rapide, il libère de l’oxygène et capture du CO2, constituant un matériau écologique de premier choix. Simón Vélez l’utilise depuis une trentaine d’années, ayant développé une technique de construction consistant à remplir les entrenœuds de bambou de mortier aux points d’intersections structurelles, et à y sceller des tiges filetées qui peuvent se boulonner les unes aux autres. Pour résister au Mistral souvent très fort à Arles, des câbles et des tubes d’acier sont venus renforcer la structure de bambou, et les feuilles de palmier de la couverture ont été remplacées par de la sagne, le roseau de Camargue. Grâce au système de coursives abritées du soleil, l’air circule largement autour du bâtiment, procurant une ventilation naturelle qui passe au-dessus des cloisons de la longue pièce centrale, dont la température reste fraîche, pour ressortir par les cheminées ménagées dans le toit, celles-ci prodiguant en outre un éclairage zénithal qui complète celui de l’avant-toit.

Coursives du pavillon de Simón Vélez à Trinquetaille, Arles 2018 © Isabelle Henricot

Simón Vélez, Pavillon à Trinquetaille, Arles 2018 © Isabelle Henricot

Après les Rencontres, le pavillon sera entièrement démonté pour être remonté dans d’autres villes où il accompagnera l’exposition.

(Mathieu Ricard et Simón Vélez, « Contemplation », Trinquetaille, jusqu’au 23 septembre).

https://www.rencontres-arles.com

Photo de titre : Christina de Middel & Bruno Morais, Sans titre, série Minuit à la croisée des chemins, Bénin, 2016

Quel beau parcours, passionnant! Merci pour ce voyage photographique parfois poétique, souvent bouleversant. Une invitation au voyage jusqu’à Arles…