Le festival des Rencontres de la photographie rassemble jusqu’au 24 septembre une quarantaine d’expositions, auxquelles s’ajoutent les 141 expositions du festival Voies Off et celles de la fondation Luma qui a pris ses quartiers au parc des Ateliers. Un programme chargé dans lequel nous avons épinglé quelques propositions.

[Des raisons personnelles m’ont empêchée de publier cet article le mois dernier. J’espère qu’il pourra tout de même être utile à ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion d’aller voir les expositions des Rencontres. Merci de votre compréhension. IH.]

Toujours riche et varié dans ses multiples déclinaisons, le programme des Rencontres se renouvelle chaque année, son parcours évoluant au gré des nouveaux espaces mis à la disposition de l’événement mais aussi des nouvelles configurations culturelles qui prennent corps dans la cité arlésienne.

Le parc des Ateliers

Impossible de parler d’Arles aujourd’hui sans évoquer la présence de plus en plus visible de LUMA Arles, l’ambitieux projet développé par la fondation de Maja Hoffmann, héritière des laboratoires pharmaceutiques Roche, citoyenne suisse mais arlésienne d’adoption, ayant passé ici son enfance et son adolescence. Poursuivant l’œuvre de son père, ardent défenseur de l’environnement qui s’était engagé à partir des années 1950 dans la protection de la Camargue, Maja Hoffmann s’est investie au fil des ans dans le soutien de programmes liés à l’art et la photographie, participant notamment au financement du festival, tout en laissant parallèlement mûrir ses propres aspirations. Après avoir racheté en 2013 à la région PACA le parc des Ateliers, ancienne friche industrielle de la SNCF qui abritait les expositions des Rencontres depuis plusieurs années, elle y a lancé le chantier d’un centre interdisciplinaire qui se consacrera à la présentation d’expositions, à la recherche, la conservation d’archives, etc. activités qui prendront place dans les anciens entrepôts rénovés et dans la tour de 56 mètres de haut conçue par Franck Gehry dont la silhouette couverte d’écailles métalliques continue de grimper dans le ciel arlésien. Commencée en 2014, la construction de celle-ci s’achèvera en 2018 et le nouveau complexe devrait attirer dans la petite ville provençale un public élargi à ses manifestations culturelles réparties tout au long de l’année.

Maquette de Luma ARLES, parc des Ateliers, Grande Halle © Isabelle Henricot

Maquette de la tour de Luma ARLES, Parc des Ateliers, Grande Halle © Isabelle Henricot

Tour de Luma ARLES, Juillet 2017 © Isabelle Henricot

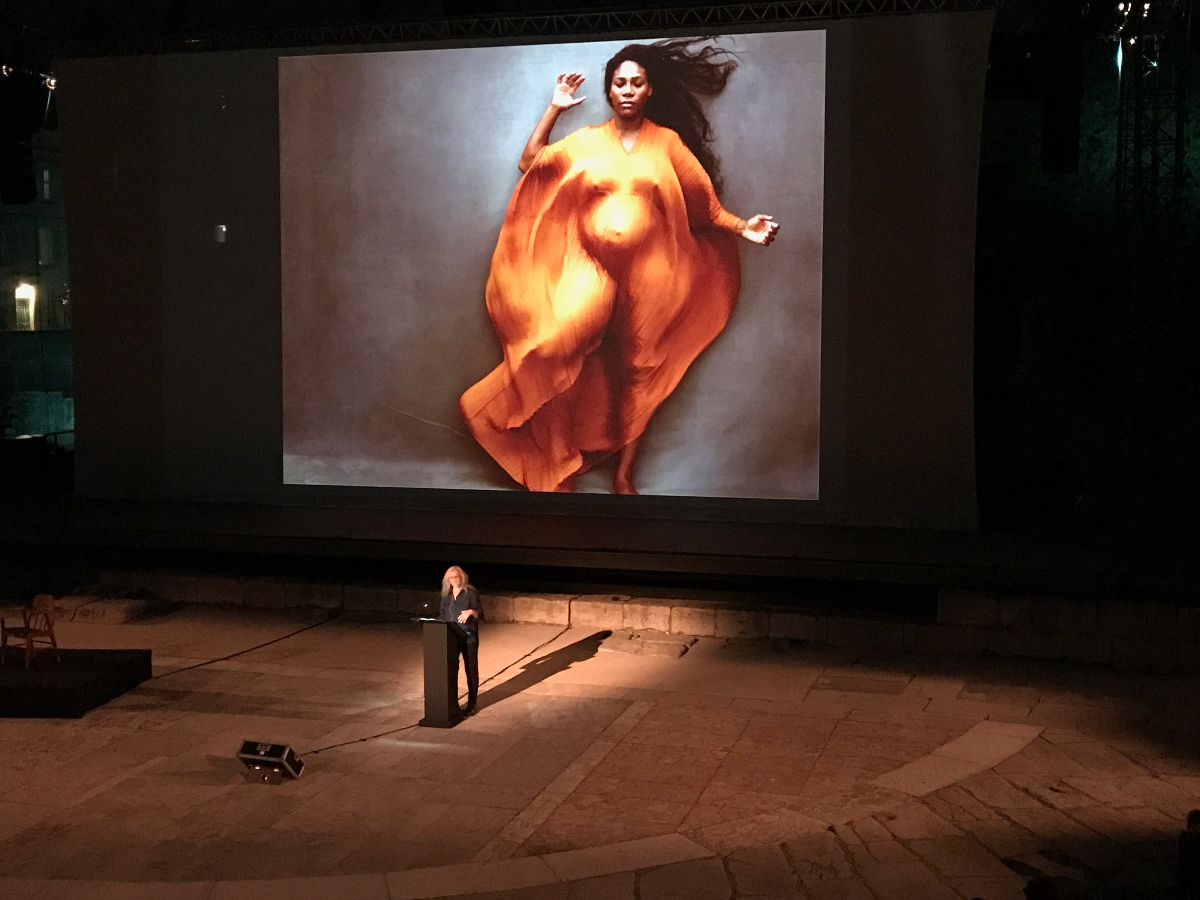

Entre-temps, la fondation Luma a déjà acquis la totalité des archives d’Annie Leibovitz, dont elle expose cette année une première partie dans la Grande Halle, tandis que l’Atelier de Mécanique, les Forges et le Magasin Électrique restent provisoirement à la disposition des Rencontres, avec lesquelles la fondation entend conserver un partenariat, même si la place grandissante prise par Luma – et les moyens financiers qu’elle déploie – ne rend pas toujours la situation très confortable pour les organisateurs des Rencontres qui ne disposent pas des mêmes facilités pour pérenniser les espaces d’exposition.

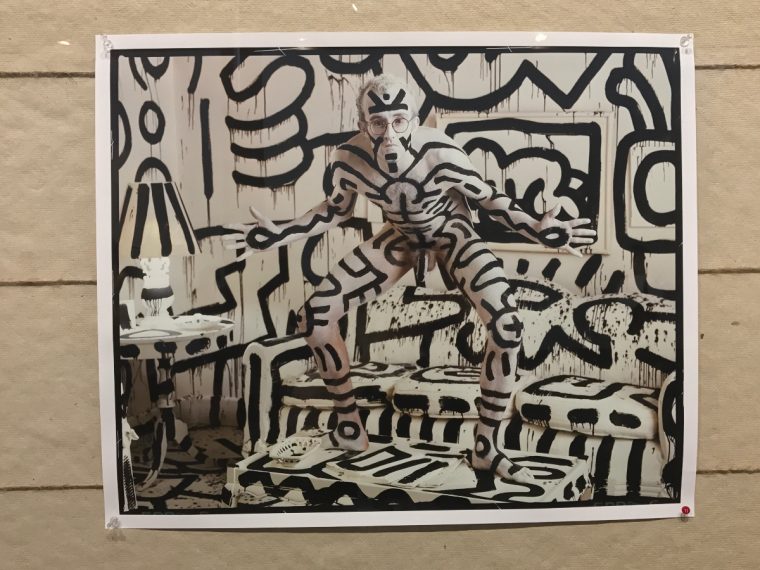

Ouverte depuis le mois de mai sous la Grande Halle, l’exposition « The Early Years, 1970-1983 : Archive Project #1 » présente une sélection de 3000 tirages de petit format, essentiellement en noir et blanc, réalisés par Annie Leibovitz entre la fin des années 1960 et le milieu des années 1980. Surtout connue pour ses portraits de stars publiés notamment dans le magazine Vanity Fair pour lequel elle commença à travailler en 1983, la photographe âgée aujourd’hui de 67 ans fit ses premières armes dès 1968 en effectuant pour le jeune magazine Rolling Stone, créé à San Francisco l’année précédente, un reportage sur les manifestations d’opposition à la guerre du Vietnam. Devenue en 1973 la photographe en chef du journal, elle couvrit au cours des années 1970 aussi bien l’actualité politique – telle que la campagne présidentielle de 1972 ou la démission de Nixon en 1974 – que des évènements de la scène intellectuelle, culturelle ou musicale de l’époque, comme la tournée des Stones qu’elle accompagna à travers les Etats-Unis en 1975. Ses portraits révèlent la proximité psychologique qu’elle réussit à établir avec ses modèles, se distinguant par leur caractère intimiste, comme en témoignent les images devenues légendaires de John Lennon nu enlaçant Yoko Ono vêtue de noir, prises quelques heures seulement avant son assassinat en 1980.

Annie Leibovitz, tournée des Rolling Stones aux USA, 1975 © Isabelle Henricot

Annie Leibovitz, tournée des Rolling Stones aux USA, 1975 © Isabelle Henricot

Annie Leibovitz, portrait de Keith Haring © Isabelle Henricot

Annie Leibovitz, portrait de Whoopi Goldberg © Isabelle Henricot

Annie Leibovitz présentant ses portraits récents au théâtre antique, Arles, juillet 2017 (Jeff Koons dans sa salle de sport) © Isabelle Henricot

Annie Leibovitz au théâtre antique, Arles, juillet 2017 (Autoportrait avec ses filles) © Isabelle Henricot

Au Magasin électrique voisin, Mathieu Asselin présente le résultat de l’enquête édifiante et effrayante qu’il a menée sur le géant américain de l’industrie chimique : « Monsanto, une enquête photographique ». Derrière les images d’un monde idéal véhiculées dans les campagnes de publicité financées par le groupe apparaît la réalité de zones ravagées par la pollution, d’agriculteurs ruinés par les contrats liés aux semences transgéniques et des conséquences épouvantables de l’usage de l’agent orange au Vietnam.

Mathieu Asselin © Isabelle Henricot

Thuy Linh, née sans bras après la contamination de sa mère à l’agent orange, Ho Chi Minh-Ville, Vietnam © Isabelle Henricot

Mathieu Asselin, Monsanto, Une enquête photographique (malformation d’un fœtus due à la contamination de l’agent orange) © Isabelle Henricot

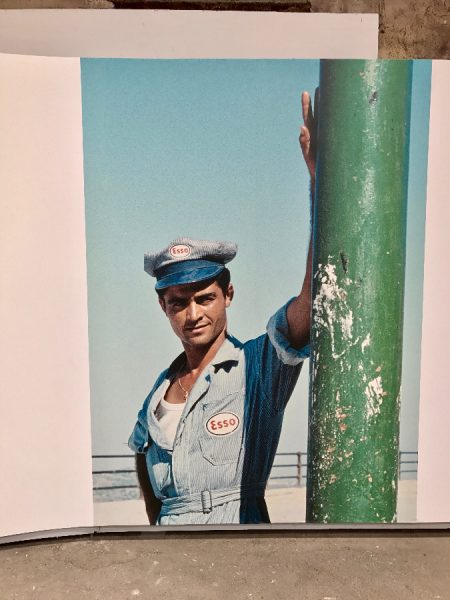

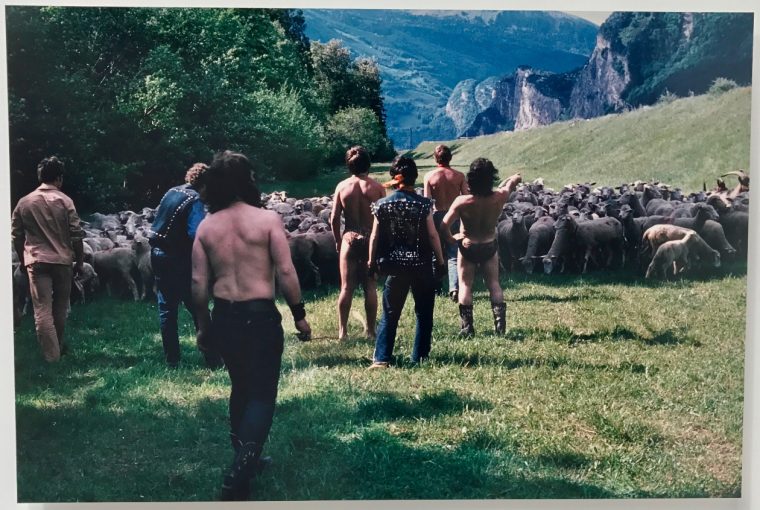

Autodidacte travaillant comme magasinier dans l’usine Siemens de Zürich, Karlheinz Weinberger consacrait tout son temps libre à la photographie. Manifestement fasciné par les mâles roulant des mécaniques, il s’intéressa d’abord à la silhouette sculpturale d’ouvriers immigrés, arrivés massivement en Suisse après la seconde guerre mondiale – l’image de son beau pompiste en uniforme Esso sert d’emblème aux Rencontres 2017. À partir de la fin des années 1950, Weinberger fixa successivement son objectif sur différents groupes de marginaux, comme ces loubards dont il photographie en gros plan les braguettes ornées de gros ceinturons à l’effigie de leurs idoles américaines, ou ces bandes de motards (dé)couverts de cuir et de tatouages.

Il en faut pour tous les goûts, même en Suisse, où l’on imagine le décalage de ces images au regard de la société rigide et bien-pensante de l’époque… (« Swiss Rebels », Magasin électrique).

Karlheinz Weinberger, Swiss Rebels © Isabelle Henricot

Karlheinz Weinberger, Swiss Rebels © Isabelle Henricot

Karlheinz Weinberger, Swiss Rebels © Isabelle Henricot

De l’autre côté de la Grande Halle, l’atelier de la Mécanique accueille les dix candidats sélectionnés pour le prix Découverte, qui a été décerné au duo Carlos Ayesta et Guillaume Bression pour leur travail sur Fukushima, « Retracing Our Steps, Fukushima Exclusion Zone – 2011-2016 ». Sous le foisonnement de la végétation qui recouvre peu à peu la zone interdite autour de la centrale nucléaire, on devine encore les traces d’une vie désertée, le toit d’une voiture émergeant d’un lit de feuillages, les pylônes de la voie ferrée flottant au-dessus de ce qui s’est transformé en fleuve de verdure… Mettant en scène les anciens habitants dans le cadre familier de leur maison et des lieux qu’ils fréquentaient – restaurant aux tables encore dressées, rayons du supermarché toujours garnis de barquettes de poisson qui finissent de pourrir-, les images laissent percevoir, dans le désordre définitif des lieux abandonnés à la hâte, le caractère irrémédiable et désespéré de la situation.

Prix découverte, Carlos Ayesta / Guillaume Bression, Retracing our steps, Fukushima exclusion zone 2011-2016 © Isabelle Henricot

Prix découverte, Carlos Ayesta / Guillaume Bression, Retracing our steps, Fukushima exclusion zone 2011-2016 © Isabelle Henricot

Prix découverte, Carlos Ayesta / Guillaume Bression, Retracing our steps, Fukushima exclusion zone 2011-2016 © Isabelle Henricot

Parmi les autres candidats exposés, il ne faut pas manquer le reportage poursuivi depuis 2008 par Philippe Dudouit – « The Dynamics of Dust » – sur la région sahélo-saharienne, ancien paradis touristique désormais inaccessible aux étrangers en raison de l’insécurité qui y règne : montée du terrorisme islamiste, pauvreté grandissante des populations et absence d’intervention étatique se conjuguent pour laisser libre cours à toutes sortes de trafics dont les nomades autochtones qu’il photographie sont les premiers témoins.

Philippe Dudouit, The Dynamic of Dust © Isabelle Henricot

Philippe Dudouit, The Dynamic of Dust © Isabelle Henricot

Philippe Dudouit, The Dynamic of Dust © Isabelle Henricot

Dans le même bâtiment, l’exposition « Une Poétique de l’Humain » rassemble les photos de la Chilienne Paz Errázuriz, récompensée lors de l’ouverture des Rencontres par le prix Madame Figaro. Soucieuse de dénoncer la dictature et les injustices dont étaient alors victimes les marginaux de son pays, Paz Errázuriz se lance dans la photographie en autodidacte dans les années 1970. Avec ses portraits en noir et blanc, elle documente toutes les catégories invisibles de la société chilienne – mendiants, alcooliques, malades mentaux, prostituées, artistes de cirque… – brisant du même coup les tabous imposés par un régime qui refusait de reconnaître leur existence.

Paz Errazuriz, Les Dormeurs IV, 1979 © Isabelle Henricot

Paz Errazuriz, Miss Piggy II, Le Cirque, 1984 © Isabelle Henricot

Paz Errazuriz, Maison de retraite, Santiago, 1991 © Isabelle Henricot

En 1983, la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (DATAR) lançait une commande artistique sur le paysage français des années 1980 à une quinzaine de photographes. Une très grande liberté était laissée à ceux-ci sur le choix et le nombre de photographies à fournir. D’abord pensée comme une mission unique d’un an, la commande sera finalement renouvelée auprès d’autres photographes – vingt-neuf au total – et la mission durera cinq ans. L’exposition des premiers travaux en 1984 provoque un tollé auprès de la critique qui accuse les photographes de vouloir délibérément montrer une France hideuse. Loin du pittoresque de carte postale, ceux-ci rendent simplement compte du paysage qui a suivi les Trente Glorieuses, la désindustrialisation, les grands ensembles de banlieue, les campagnes de reconstruction d’après-guerre… L’exposition montrée dans le cadre des Rencontres, qui précède celle qui aura lieu à la BnF à la rentrée, permet aussi de voir comment ce travail a pu modifier la conception ou l’écriture des photographes qui y ont participé (« Dans l’atelier de la mission photographique de la Datar, regards de 15 photographes », atelier de la Mécanique).

Josef Koudelka, Usine de Dunkerke, série Paysages panoramiques, dans le Nord, en Lorraine et à Paris, 1987 © Isabelle Henricot

Robert Doisneau, Courbevoie, 1984 © Isabelle Henricot

Dans l’atelier des Forges, « Le Spectre du Surréalisme », exposition organisée dans le cadre du 40e anniversaire du Centre Pompidou, s’attache à montrer les voies souterraines par lesquelles le surréalisme, qui a toujours entretenu avec la photographie des relations privilégiées, s’est perpétué sous diverses formes dans l’image photographique au cours de la seconde moitié du XXe siècle et conserve aujourd’hui encore un lien particulier avec la photographie contemporaine.

Alina Szapocznikow, Photosculptures, 1971 © Isabelle Henricot

Mohamed Camara, Certains matins, ma cousine me fait des trucs que je ne comprends pas, 2005 © Isabelle Henricot

Anna Maria Maiolino, Entrevidas, Street performance, 1981 © Isabelle Henricot

Erwin Wurm, One minute sculptures, 1997-1998 © Isabelle Henricot

Nouveaux lieux

Faute de pouvoir disposer des vastes espaces d’exposition de la Grande Halle dorénavant dévolue à la fondation Luma, les Rencontres ont dû trouver de nouveaux lieux où se déployer. Après les entrepôts de la Sernam récupérés l’année dernière près de la gare (Ground Control), deux nouveaux espaces ont été investi cette année.

Au coin du boulevard Émile-Combes et de l’avenue Victor Hugo – presque en face de l’ancienne entrée du parc des Ateliers – un ancien garage bordé de petites maisons, rebaptisé Croisière, abrite plusieurs expositions, un café et une librairie temporaire. On peut y voir notamment la collection de photos anciennes rassemblée par Claude Ribouillaut sur le thème des particularités de stature chez les humains (« Toutes proportions gardées, nains, hercules et géants »).

Plus loin sur la même boulevard Emile-Combes, la Maison des peintres regroupe un ensemble de bâtiments désaffectés récemment reconvertis pour y accueillir trois expositions des Rencontres.

Faisant écho à l’univers anxiogène qui caractérise ses images, l’installation conçue par Roger Ballen, célèbre photographe américain installé de longue date en Afrique du Sud, « The House of the Ballenesque » propose une expérience immersive dans ce qui est supposé être une maison hantée et qui a toutes les apparences d’un cauchemar. Ballen la décrit comme le prolongement naturel du cadre dans lequel il réalise habituellement ses photos. Dès l’entrée, le visiteur est confronté aux râles d’une voix d’homme s’échappant de derrière une porte. Avançant dans la pénombre de petites pièces livrées à un indescriptible désordre, on perçoit des pleurs d’enfants provenant du fond de l’habitation, où des bébés aux têtes étranges sont entassés dans des lits à barreaux dans l’attente du sort funeste que leur réserve une vieille femme au visage de sorcière, avachie dans un fauteuil défoncé. A l’étage, c’est Ballen lui-même dont on découvre l’effigie, gisant recouvert d’un drap noir dans un lit en fer ou dessinant des visages semblables à ceux qui hantent les murs, tandis que d’autres ombres macabres dansent sur les parois du grenier. Assumant l’idée de Bachelard que la maison représente « la topographie de notre être intime », Ballen révèle un monde intérieur imprégné des couleurs les plus sombres dont il vise à imprimer l’image au fond de notre inconscient.

Roger Ballen, House of the Ballenesque, Arles 2017 © Isabelle Henricot

Roger Ballen, House of the Ballenesque, Arles 2017 © Isabelle Henricot

Roger Ballen, House of the Ballenesque, Arles 2017 © Isabelle Henricot

Roger Ballen, House of the Ballenesque, Arles 2017 © Isabelle Henricot

Roger Ballen, House of the Ballenesque, Arles 2017 © Isabelle Henricot

Roger Ballen, House of the Ballenesque, Arles 2017 © Isabelle Henricot

Roger Ballen, House of the Ballenesque, Arles 2017 © Isabelle Henricot

Roger Ballen et Sam Stourdzé, Arles, juillet 2017 © Isabelle Henricot

Autre ambiance dans l’entrepôt qui jouxte le bâtiment : Mathieu Pernot y célèbre, vingt ans après sa première exposition à Arles, l’étroite relation qui le lie à une famille de tsiganes rencontrée alors qu’il était encore étudiant à l’Ecole nationale de la Photographie en 1995, les Gorgan, 1995-2015. Commencée sur le mode documentaire en noir et blanc, à la manière des enquêtes ethnographiques, son approche photographique se transforme à mesure qu’il recentre son objectif sur les individus, devenus avec les années aussi proches que des membres de sa propre famille. Les grands panneaux sur lesquels sont rassemblées les photos de chacun – le père, la mère et leurs huit enfants – ont été disposés dans l’espace d’exposition comme des caravanes disséminées sur un terrain, chacun étant placé de manière à pouvoir dialoguer avec celui qui lui fait face. Ninaï, la mère, figure tutélaire de la famille, se trouve à l’entrée, en face de son fils aîné Rocky, disparu à trente ans, avec lequel elle continue d’entretenir des liens privilégiés. A côté d’elle, Duston, le petit dernier. L’histoire de chaque personnage traverse les images, racontant un destin singulier. Déconstruisant les séries sur lesquelles il avait travaillé précédemment, Mathieu Pernot a recomposé des ensembles biographiques à partir des éléments dont il disposait, complétés de clichés réalisés par la famille elle-même – la généralisation des téléphones portables a changé là aussi leur rapport à l’image. S’y mêlent des photos personnelles du photographe, montrant ses propres enfants aux côtés des Gorgan. Au-delà de l’aspect anecdotique de l’album de famille, l’exposition révèle une histoire d’humanité avec ses drames, ses joies, la violence, la vie et la mort. Apparaissent aussi en filigrane les profondes mutations qui ont bouleversé la façon de vivre de ces gitans en deux décennies, les éloignant inexorablement de leur mode de vie traditionnel.

Mathieu Pernot, Arles 2017 © Isabelle Henricot

Mathieu Pernot, Famille Gorgan, Arles, 1995

Mathieu Pernot, Les Gorgan, Jonathan, Arles 2017 © Isabelle Henricot

Mathieu Pernot, Les Gorgan, Vanessa © Isabelle Henricot

Mathieu Pernot, Les Gorgan, Priscilla, Vanessa, Mickael et Jonathan, 1995

Mathieu Pernot, Mickael, Arles 2001 © Isabelle Henricot

Mathieu Pernot, vidéo Les Gorgan, Arles 2017 © Isabelle Henricot

Au centre

Place de la République, l’église Sainte-Anne abrite l’exposition « Iran, année 38 » qui rassemble les œuvres de 66 photographes iraniens contemporains.

Comme l’expliquent les commissaires de l’exposition Anahita Ghabaian Etehadieh, directrice de la Silk Road Gallery à Téhéran, et Newsha Tavakolian, photographe de talent connue pour ses travaux de photojournalisme publiés dans le monde entier, la photographie a remplacé la poésie comme instrument de contestation en Iran. Par des moyens plus ou moins détournés, elle permet à ses auteurs d’exprimer les sentiments qui animent la société iranienne mais ne peuvent être affirmés frontalement.

En faisant le choix d’exposer un grand nombre d’artistes, les deux curatrices ont permis de présenter un large panorama de l’Iran contemporain et de montrer les tensions qui traversent aujourd’hui la société iranienne. Partagé entre tradition et modernité, le peuple iranien se cherche une identité. Entre l’héritage historique de l’empire perse mis en avant par l’ancien régime des shahs, la tradition islamique revendiquée par le régime actuel et l’influence étrangère de plus en plus sensible depuis l’ouverture du pays aux médias extérieurs, la jeunesse iranienne s’efforce de tracer sa propre voie.

Le titre de l’exposition fait référence au nombre d’années écoulées depuis la révolution islamique de 1979, date qui marque le début de la photographie contemporaine en Iran. L’exposition permet d’observer comment l’évolution de la situation politique a donné au fil des ans un peu plus de marge aux Iraniens pour s’exprimer dans l’espace public. Certains thèmes restent cependant tabous : la représentation du corps, par exemple, est toujours interdite, de même qu’on ne peut montrer un homme et une femme côte à côte, et que les femmes ne peuvent être représentées sans voile.

« Il faut trouver la manière pour pouvoir montrer son travail » explique la photographe Shadi Ghadirian. Dans sa série Qajar, elle interroge la condition de la femme à travers des portraits en noir et blanc inspirés de l’esthétique des débuts de la photographie dans lesquels elle introduit le détail anachronique d’un objet contemporain proscrit par la loi islamique. Dans la série Like everyday, elle dénonce avec humour la manière dont la femme iranienne est réduite au statut d’objet domestique. La série Nil Nil aborde le thème de la guerre vue du point de vue de la femme.

Pour Newsha Tavakolian, « les artistes, en Iran, évoluent sur un terrain miné ». Ayant débuté à seize ans comme photojournaliste, la jeune femme – née en 1981 – travaille plusieurs années pour des journaux iraniens, avant de commencer une carrière internationale. En 2009, chargée par le NY Times de couvrir les manifestations qui accompagnent la réélection d’Ahmadinejad, elle se fait confisquer sa carte de presse et est contrainte de cesser ses activités. S’ensuit pour la jeune journaliste une longue dépression qui la cloue chez elle pendant six mois. « Mais je n’étais pas la seule… La ville entière était plongée dans la dépression ». Lui vient alors l’idée de consacrer une série aux chanteuses iraniennes – privées elles aussi de leur moyen d’expression – qu’elle photographie les yeux fermés, mimant silencieusement un récital devant une audience invisible (série Listen). Elle imagine même les maquettes des pochettes de CD que les chanteuses ne seront pas autorisées à publier, faisant pour celles-ci poser sa sœur. Dans la série Look, publiée quelque temps après, Newsha Tavakolian demande à ses voisins de venir prendre la pose devant la fenêtre de son appartement. Alors que le pays fait l’objet, ces années-là, de très fortes pressions de la part de l’Occident, subissant des sanctions de plus en plus sévères, et que la jeunesse iranienne s’enfonce peu à peu dans un sentiment de solitude, de peur et de désespoir, ces portraits incarnent dans l’esprit de la photographe la métaphore de la société iranienne de l’époque, le décor gris de l’immeuble en béton qui sert de fond à toutes les photos symbolisant l’Iran lui-même.

L’ensemble des photographes et des documentaristes du pays traversent pendant cette période des moments très difficiles. La jeune Tamineh Monzavi, qui avait publié des reportages sur les femmes toxicomanes d’un foyer de Téhéran est emprisonnée pendant plus d’un mois, se trouvant ensuite dans l’incapacité de reprendre son travail pendant plus d’un an et demi.

Il faut saluer ici le courage extraordinaire de ces femmes dans le contexte politique et social qui est le leur. Le métier de photographe continue pourtant d’attirer de nombreuses femmes en Iran. Newsha Tavakolian explique ce phénomène par le fait que « pour les femmes, l’appareil-photo devient un instrument de libération […]. Il donne une liberté qui serait beaucoup plus difficile à obtenir de la famille ou de la société ».

Si Anahita Ghabaian a fait figure de pionnière en ouvrant il y a seize ans la première galerie d’art consacrée à la photographie, il y a aujourd’hui plus de 200 galeries d’art à Téhéran, qui jouent pour les Téhéranais – et en particulier pour les jeunes – un rôle social essentiel. Les vernissages qui s’y tiennent tous les vendredis permettent au public, constitué en grande partie d’étudiants, de s’y retrouver et d’échanger leurs idées. Comme le souligne Tamineh Monzavi, « Les jeunes ici aspirent au progrès. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour s’ouvrir au monde ». L’ouverture et l’activité d’une galerie demeurent cependant soumises à l’autorisation du ministère de la Guidance islamique, en charge de la culture.

On sent dans le discours et la production de ces artistes toute la difficulté de l’exercice qui consiste à exprimer des idées sans faire de concessions sur le fond mais en les rendant aussi acceptables que possible dans la forme. C’est probablement ce qui rend le travail de ces photographes si marquant.

Gohar Dashti, série La vie moderne et la guerre, 2008 © Isabelle Henricot

Shadi Ghadirian, Nil Nil, 2008 © Isabelle Henricot

Newsha Tavakolian, série Look / Regard, 2012-2013 © Isabelle Henricot

Morteza Niknahad, Behnam Zakeri, Espace public, 2015 © Isabelle Henricot

Hoda Hamin, Tundra, 2014-2016 © Isabelle Henricot

Shadi Ghadirian, série Qajar, 1998 © Isabelle Henricot

Sadegh Tirafkan, série La perte de notre identité, 2007 © Isabelle Henricot

Babak Kazemi, série La sortie de Shirin et Farhad, 2012 © Isabelle Henricot

Sam Stourdzé et Anahita Ghabaian, Théâtre antique, Arles, juillet 2017 © Isabelle Henricot

Newsha Tavakolian, série Listen, Théâtre antique, Arles, juillet 2017 © Isabelle Henricot

Newsha Tavakolian, série Listen, théâtre antique, Arles, juillet 2017 © Isabelle Henricot

Newsha Tavakolian, série Look, Théâtre antique, Arles, juillet 2017 © Isabelle Henricot

Newsha Tavakolian, Arles 2017 © Isabelle Henricot

Sam Stourdzé et Newsha Tavakolian, Théâtre antique, Arles, juillet 2017 © Isabelle Henricot

Shadi Ghadirian, série Qajar, Théâtre antique, Arles, juillet 2017 © Isabelle Henricot

Shadi Ghadirian, série Like everyday, Théâtre antique, Arles, juillet 2017 © Isabelle Henricot

Shadi Ghadirian, série Like everyday, Théâtre antique, Arles, juillet 2017 © Isabelle Henricot

Sam Stourdzé et les photographes d’Iran, année 38, Théâtre antique, Arles, juillet 2017 © Isabelle Henricot

De l’autre côté de la place, le Palais de l’Archevêché accueille l’exposition de Masahisa Fukase, « L’incurable égoïste », première rétrospective européenne consacrée à l’artiste japonais disparu en 2012 après vingt ans de coma dans lequel l’avait plongé un accident survenu en 1992 à l’âge de 58 ans.

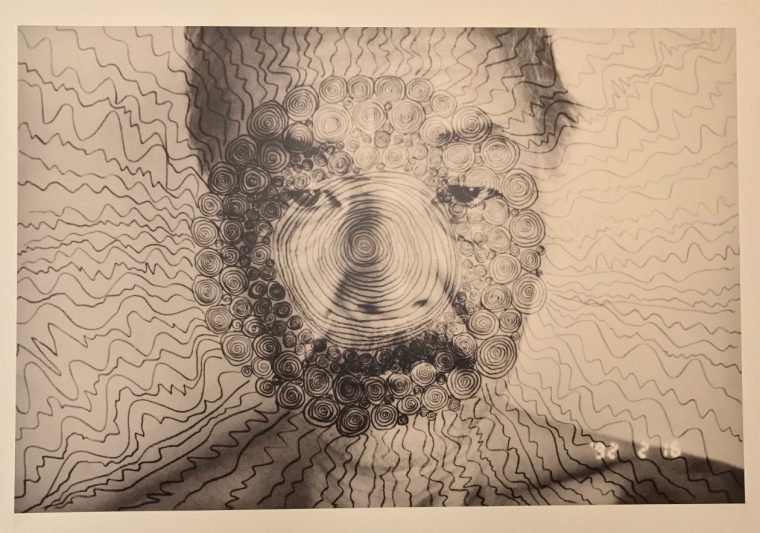

De tous les artistes présentés cette année aux Rencontres, l’œuvre de Fukase est certainement l’une des plus originales. Expérimentation, recherches formelles et graphiques, superpositions, association de différentes techniques – dessin, aquarelle, découpage, etc. – et inventivité iconographique caractérisent les différentes facettes de sa production.

L’exposition, organisée sous la direction de Simon Baker, directeur de la photographie à la Tate de Londres, est divisée en quatre sections. La première présente une série d’autoportraits et de polaroids grand format sur lesquels l’artiste est réintervenu graphiquement, ponctuant notamment ses images de punaises et d’épingles colorées reliées de fils de couleur, à la manière de poupées vaudoues, ou les recouvrant de signes graphiques.

Une autre section rassemble des photos de sa famille, notamment d’émouvantes images de son père âgé – photographe lui aussi, à la tête d’un studio familial que Masahisa n’avait pas voulu pas reprendre – et des portraits de famille rendus atypiques par la présence d’une ou plusieurs personnes nues ou par la prise de vue des personnages de dos.

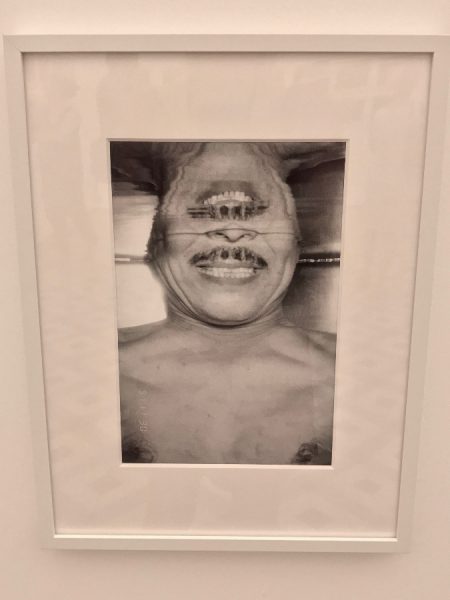

Dans la série Bukubuku (onomatopée japonaise du bruit des bulles), Fukase expérimente de nouvelles formes d’expression depuis sa baignoire à l’aide d’un appareil-photo étanche.

Une autre série très drôle (Berobero) le montre touchant avec sa langue celle de différentes personnes de son entourage sur des clichés recouverts de marques colorées.

Mais celle pour laquelle le photographe est le plus connu est Karasu (Ravens/Corbeaux), commencée en 1976 et poursuivie jusque dans les années 1980, à laquelle l’exposition consacre une large place. Plongé dans la dépression après le départ de sa seconde femme Yoko, Fukase s’identifie à cet oiseau noir, métaphore de sa mélancolie et de sa solitude. « Je suis devenu un corbeau » dit-il. Alliant le noir et blanc et la couleur, la série se complète d’œuvres graphiques réalisées en 1992 à partir de négatifs redessinés avec des crayons de couleur.

En 1992, Fukase justifie les raisons de son omniprésence sur les photos de ses dernières séries en disant : « C’est presque devenu une maladie, comme si j’avais en permanence l’impression d’avoir des yeux dans mon dos. Si je suis sans le moindre doute le sujet de ces photos, j’aime jouer avec la distance qui existe entre moi et ce qui se trouve derrière moi. Si bien que, même si je pense parfois que l’image serait bien meilleure sans mon visage en plein milieu, je ne peux pas m’en empêcher ». D’où le titre de l’exposition – assez mal choisi, à mon avis – retenu pour désigner l’obsession de cet artiste pour sa propre image. Si l’on devait définir son profil psychologique, il faudrait plutôt parler de borderline doué d’une extraordinaire créativité.

Masahisa Fukase, Autoportrait, 1992 © Isabelle Henricot

Masahisa Fukase, Cat 11, 1983 © Isabelle Henricot

Masahisa Fukase, Bukubuku, 1991 © Isabelle Henricot

Masahisa Fukase, Berobero, 1991 © Isabelle Henricot

Masahisa Fukase, série Ravens © Isabelle Henricot

Masahisa Fukase, Ravens, Noctambulant Flight, 1980 © Isabelle Henricot

Au cloître Saint-Trophime, derrière la cour de l’Archevêché, « Looking for Lenin » relate l’enquête menée par le photographe Niels Ackermann et le journaliste Sébastien Gobert sur la destinée des statues déboulonnées du chef révolutionnaire russe après la décommunisation en Ukraine.

Figure emblématique du communisme et de l’emprise de l’ex-URSS sur le pays, l’effigie de Lénine, omniprésente sur le territoire ukrainien à l’époque soviétique – 5500 statues, soit le plus grand nombre au km2 dans l’ex-URSS, sans doute pour mieux imprégner les esprits et le paysage de ce pays longtemps récalcitrant à l’occupation du « grand frère » – a été au cours des dernières années pratiquement éradiquée de l’espace public. Partis sur la piste des vestiges de ces images hautement symboliques, Ackermann et Gobert en ont retrouvé 70 au cours de recherches étalées sur trois ans.

Démontées pour moitié dans les années qui ont suivi l’indépendance (1991), les statues du leader bolchévique ont subi une nouvelle vague de démantèlement lors de la rébellion contre Ianoukovitch en 2013-2014, pour finir par disparaître presque complètement lors de la campagne de décommunisation commencée en 2015. Elles ont en revanche été protégées ou réinstallées dans les zones sous domination russe (Donbast, Crimée). Aujourd’hui, ces monuments incarnent aux yeux des Ukrainiens l’ingérence actuelle de la Russie dans la politique de leur pays.

Découverts dans une décharge, un garage, le vestiaire d’une centrale nucléaire, un jardin, sous un évier, chez des collectionneurs…, les fragments retrouvés ont été photographiés dans leur contexte et racontent tous une histoire particulière. Si toutes ces statues se ressemblent, l’environnement dans lequel elles ont été identifiées est très varié et donne un aperçu de la manière dont les Ukrainiens se sont appropriés leur passé.

Niels Ackermann, Khorzi

Niels Ackermann, Krivy Rih, 8 juin 2016 © Isabelle Henricot

Niels Ackermann, Sloviansk, 15 septembre 2015 © Isabelle Henricot

Niels Ackermann, Primorsk, 30 septembre 2016 © Isabelle Henricot

L’église des Frères-Prêcheurs héberge une très belle rétrospective du travail de Michael Wolf évoquant « La vie dans les villes » à l’ère des mégalopoles contemporaines.

Né en Allemagne en 1954, Wolf a grandi aux Etats-Unis et au Canada, avant de revenir étudier la photographie sous la direction d’Otto Steinert à la Folkwang School de Essen. Pour sa thèse, il passe un an dans un petit village minier de la région de la Ruhr (Bottrop-Ebel), réalisant de très belles images en noir et blanc dont on peut voir quelques exemples dans l’exposition.

Ses études achevées, il travaille une vingtaine d’années comme photojournaliste pour différents magazines et en 1994, s’installe comme correspondant de la revue allemande Stern à Hong Kong où il demeure pendant huit ans.

En 2003, après avoir effectué un dernier reportage pour Stern sur la Chine (« China : Factory of the World »), il se lance dans son premier projet artistique. Accumulant 20 000 jouets « made in China », récupérés sur des marchés aux puces et des magasins de seconde main en Californie, il crée l’installation The Real Toy Story (2004) dans laquelle sont intégrés des portraits de travailleurs chinois de l’industrie du jouet.

Michael Wolf, The Real Toy Story, 2004 © Isabelle Henricot

Dans la série Architecture of Density réalisée à Hong Kong en 2013-2014 et exposée ici sous forme de grands panneaux suspendus, Wolf développe une double approche du paysage urbain en photographiant, tantôt à distance, tantôt en plans très rapprochés, les gigantesques tours d’habitation qui abritent la majorité de la population hongkongaise, permettant d’appréhender d’une part la morphologie de la ville dans son ensemble et d’autre part de plonger au cœur même de la cité. Détachées du sol et du ciel, les immenses façades sur lesquelles il focalise son objectif deviennent des tableaux abstraits. Les images de ces structures apparemment désertes révèlent, lorsque l’on s’en approche, de minuscules indices de présence humaine qui rendent alors d’autant plus sensible l’oppressante brutalité de cet environnement.

Michael Wolf, Architecture of Density, Hong Kong 2003-2014 © Isabelle Henricot

Une autre série, 100 x 100 (2006), permet de saisir ce qui se cache derrière la carapace de béton qui recouvre ces immeubles. Adoptant une démarche typologique, Wolf a photographié de manière systématique les appartements de l’un des plus anciens complexes d’habitation de Hong Kong, captant à l’aide d’un grand angle et à partir du même point de vue, l’intérieur d’une centaine de ces logements dont la surface et la configuration sont identiques, chaque appartement mesurant dix pieds sur dix, soit environ trois mètres sur trois. Le résultat présente une extraordinaire diversité, démontrant la capacité des habitants à investir chacun à leur manière très personnelle ces espaces standardisés.

Michael Wolf, 100 x 100, Hong Kong 2007 © Isabelle Henricot

De passage à Chicago en 2006, Wolf est frappé par la transparence de l’architecture de la ville et entame un projet sur les gratte-ciel de la métropole américaine, The Transparent City. Fasciné par la profusion des détails humains qui apparaissent dans ses photos, il développe également une série à partir des agrandissements pixellisés de celles-ci (The Transparent City Details).

Michael Wolf, The Transparent City, Chicago 2006 © Isabelle Henricot

Michael Wolf, The Transparent City, 2006 © Isabelle Henricot

Installé à Paris en 2008, le photographe n’est pas très inspiré par la trop grande régularité et l’opacité des façades haussmanniennes qui ne laissent entrevoir selon lui que peu de signes de vie. En grimpant finalement sur les toits, il réussit à transfigurer l’aspect fonctionnel et géométrique d’éléments architecturaux assez ingrats en images d’une grande beauté formelle (Paris Rooftops, 2014).

Michael Wolf, Paris Rooftops, 2014 © Isabelle Henricot

Dans Tokyo Compression (2010-2013), c’est à la densité humaine – et non plus architecturale – de la ville que s’intéresse Wolf, braquant son objectif sur les visages des passagers du métro de la capitale japonaise, écrasés contre les vitres des voitures où s’entassent les voyageurs à l’heure de pointe. Coincés de toutes parts, ils ne peuvent que fermer les yeux pour tenter d’échapper au photographe qui les saisit alors comme des proies, victimes non consentantes de la promiscuité urbaine contemporaine.

Michael Wolf, Tokyo Compression, Tokyo 2010-2013 © Isabelle Henricot

Près de la gare

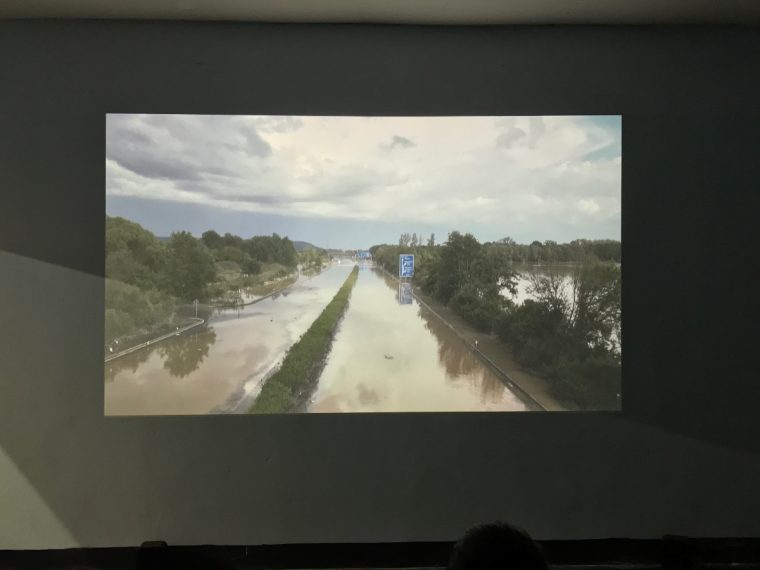

Investie l’an dernier par les Rencontres, l’ancienne halle de la SNCF située à côté de la gare, rebaptisée Ground Control, accueille cette année une exposition de Gideon Mendel sur les effets du changement climatique, et plus précisément sur les inondations et leurs conséquences pour les humains à travers le monde : « Un monde qui se noie ».

Ayant documenté le phénomène à travers treize pays depuis une dizaine d’années, le photographe a rassemblé une série de Portraits submergés représentant des victimes d’inondations posant devant leur maison inondée, des images montrant les Lignes de crue restées visibles dans les maisons après la descente des eaux et les Traces d’eau ayant définitivement laissé leurs marques destructrices sur les souvenirs photographiques du passé. Partout l’impuissance et la tristesse se lisent dans le regard de ceux qui ont été touchés.

La vidéo qui accompagne les photographies permet de restituer le contexte dans lequel elles ont été réalisées et montre les effets catastrophiques et imparables de la montée brutale de l’eau, semant la mort et la désolation dans différentes régions du monde.

Gideon Mendel, Joáo Pereira de Araújo, Brésil, 2015 © Isabelle Henricot

Gideon Mendel, Joseph et Endurance Edem et leurs enfants, Nigeria, 2012 © Isabelle Henricot

GIdeon Mendel, Les chapitres de l’eau, vidéo © Isabelle Henricot

GIdeon Mendel, Les chapitres de l’eau, vidéo © Isabelle Henricot

Gideon Mendel, Traces d’eau © Isabelle Henricot

Gideon Mendel, Traces d’eau © Isabelle Henricot

GIdeon Mendel, Les chapitres de l’eau, vidéo © Isabelle Henricot

Photo de titre: Annie Leibovitz présentant ses photos récentes au théâtre antique, Arles, Juillet 2017 © Isabelle Henricot (Portrait de Serena Williams)

A l’exception d’ « Iran, année 38 » à l’église Sainte-Anne, et de « La vie dans les villes » de Michael Wolf à l’église des Frères-Prêcheurs, qui seront clôturées le 27 août, toutes les expositions mentionnées ici sont ouvertes jusqu’au 24 septembre 2017.

Pour le plan et les horaires, consulter le site des Rencontres :

https://www.rencontres-arles.com

Quel article passionnant, bien documenté, des images de grande qualité, tout cela donne juste l’envie de retourner à Arles cet été et de suivre votre parcours avec celui-ci comme guide. Merci.

Merci beaucoup !