Avec « Art / Afrique, le nouvel atelier » à la Fondation Louis Vuitton, « Afriques Capitales » à La Villette (et à Lille), « Le Jour se lève » à la Galerie des Galeries, sans compter le focus africain consacré par la foire « Art Paris Art Fair » il y a quelques semaines au Grand Palais, on assiste ce printemps à Paris à une multiplication des expositions consacrées à la création contemporaine africaine. Concours de circonstances ? Pas seulement. Plutôt le début d’un rattrapage et le résultat des efforts cumulés de quelques dénicheurs de talents et de curateurs déterminés depuis des années à faire connaître en France le travail des artistes du continent noir.

Quand on évoque les premiers signes d’un intérêt porté à l’art contemporain africain en France, on se réfère immanquablement à l’exposition « Les Magiciens de la Terre » organisée par Jean-Hubert Martin au Centre Pompidou et à La Villette en 1989, dans laquelle étaient présentées pour la première fois, à côté d’œuvres contemporaines occidentales connues, les créations d’artistes actuels non occidentaux issus d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine ou d’Océanie. En dehors des sculptures d’Ousmane Sow exposées en 1999 sur le Pont des Arts à l’invitation de la Mairie de Paris, il avait fallu attendre 2005 avec « Africa Remix », présentée au Centre Pompidou par Simon Njami, le commissaire d’« Afriques Capitales », pour qu’une institution publique française s’intéresse à l’art de l’Afrique contemporaine. Depuis lors, seules des institutions privées comme la fondation Cartier – qui a joué un rôle pionnier en la matière – ou la Maison rouge d’Antoine de Galbert avaient œuvré à la reconnaissance des artistes du continent africain en prenant l’initiative d’organiser des expositions qui leur étaient consacrées.

C’est encore le cas avec la Fondation Louis Vuitton où s’est ouvert « Art / Afrique, le nouvel atelier ».

Cette manifestation de grande ampleur, qui occupe tous les espaces du bâtiment, se décline en trois volets : deux expositions se déploient dans les étages inférieurs – « Les Initiés » au niveau -1, qui rassemble une sélection d’œuvres de la collection de Jean Pigozzi, et « Être là » répartie sur les niveaux 0 et 1, qui se concentre sur la scène sud-africaine contemporaine – tandis qu’un choix d’œuvres d’artistes africains contemporains de la Collection Louis Vuitton vient compléter l’ensemble au niveau 2.

La collection Pigozzi, dont sont extraites les œuvres des quinze artistes emblématiques réunis dans le parcours « Les initiés », trouve précisément son origine dans l’exposition « Les Magiciens de la Terre ». Visitant en septembre 1989 la partie de l’exposition montrée à La Villette, Jean Pigozzi, riche héritier de la marque automobile Simca, tombe en arrêt devant les œuvres exposées et prend contact avec André Magnin, co-commissaire de l’exposition, à qui il donne carte blanche pour lui constituer une collection personnelle. Seul impératif : travailler exclusivement pour lui. Ensemble, ils en déterminent le cadre : les œuvres doivent être produites par des artistes nés et travaillant en Afrique subsaharienne et n’ayant pas suivi de formation académique. Pendant vingt ans, André Magnin va sillonner l’Afrique sans relâche, ramenant de ses voyages des photos d’œuvres parmi lesquelles Jean Pigozzi fait ses choix, bâtissant au fil des ans ce qui représente aujourd’hui la plus grande collection d’art africain contemporain au monde (12.000 œuvres). Ils achètent souvent la production entière d’un artiste pour lui permettre de travailler dans des conditions confortables, ce qui explique le nombre si important de pièces. En 2009, ils mettent un terme à leur collaboration et André Magnin se lance dans une nouvelle mission, celle de participer à la création d’un marché pour ces œuvres, l’art contemporain d’Afrique étant alors encore quasiment absent de la scène internationale.

Depuis, les choses ont changé. Les différentes biennales créées sur le continent africain depuis les années 1990 ont contribué à donner aux artistes une visibilité internationale, entraînant ces dernières années la création de foires spécialisées hors d’Afrique, comme la désormais célèbre 1:54 (référence aux 54 pays du continent africain) créée à Londres par Touria El Glaoui en 2013 et dédoublée depuis 2015 à New York, avant l’ouverture d’une troisième vitrine à Marrakech l’an prochain. A Paris, la première foire dédiée à l’art africain contemporain, AKAA (Also Known As Africa) s’est ouverte en novembre dernier avec succès. Signe qui ne trompe pas, les maisons de ventes s’y sont mises également, Piasa à Paris mais aussi Sotheby’s, dont la première vente spécialisée en art moderne et contemporain d’Afrique aura lieu ce 18 mai à Londres.

Pour en revenir à l’exposition « Les Initiés » conçue par la directrice artistique de la Fondation, Suzanne Pagé, avec la collaboration d’André Magnin, elle rassemble, sous un titre qui se veut unificateur (même s’il ne veut pas dire grand-chose dans ce contexte), des artistes de générations, de cultures, d’inspiration et de pratiques extrêmement diverses. Diversité déjà soulignée dans l’œuvre de Pascale Marthine Tayou, La Colonisation, installée autour du pilier d’entrée. Le parcours commence avec les formidables masques de Romuald Hazoumé, faits de matériaux de récupération détournés. Il se poursuit avec les peintures de Chéri Samba, qui dénoncent avec une fausse naïveté les travers de la politique et de l’économie locale et mondiale.

Chéri Samba, Little Kadogo – I am for Peace, That Is Why I Like Weapons, 2004

Au centre de la salle, le vaisseau de Rigobert Nimi, clignotant de tous ses feux, évoque un univers de science-fiction, alors que les sculptures de Seni Awa Camara et de John Goba, comme les dessins de Frédéric Bruly Bouabré, se rapprochent d’une tradition plutôt mystique ou ésotérique.

- Seni Awa Camara, Sans titre, 2006 © Isabelle Henricot

- Seni Awa Camara, Sans titre, 2006 © Isabelle Henricot

John Goba, Mambolo (The Great Hunter), 1993 / Kamajoh, 1998 © Isabelle Henricot

Le béninois Calixte Dakpogan fait, comme son compatriote Romuald Azoumé, revivre avec humour la tradition des masques. Barthélémy Toguo illustre dans une série d’aquarelles des rituels camerounais liés au corps.

- Calixte Dakpogan, Kponthemin, 2008 © Isabelle Henricot

- Calixte Dakpogan, Hounsa, 2007 © Isabelle Henricot

La photographie est représentée par les figures mythiques de Seidou Keïta, avec ses portraits majestueux, et de son compatriote Malik Sidibé, immortalisant dans son objectif les nuits endiablées de la jeunesse malienne des années 60. On peut voir aussi la superbe série de clichés documentaires de J.D. ‘Okhai Ojeikere consacrés aux coiffures traditionnelles nigérianes qui s’apparentent parfois à de véritables architectures.

J.D. ‘Okai Ojeikere, série « Hairstyles » (1968-1999) © Isabelle Henricot

JD ‘Okhai Ojeikere © Isabelle Henricot

Les maquettes de villes imaginaires de Bodys Isek Kingelez entraînent dans une Afrique rêvée et futuriste, tandis que les toiles de Moke restituent des instantanés beaucoup plus réalistes de la vie kinoise des décennies passées. L’exposition se termine avec les dessins de machines délirantes élaborées avec beaucoup de sérieux par Abu Bakarr Mansaray.

Bodys Isek Kingelez © Isabelle Henricot

Aux deux étages supérieurs, « Etre là » braque les projecteurs sur l’Afrique du Sud d’aujourd’hui. A travers trois générations d’artistes, l’exposition témoigne de la force dont fait preuve la scène artistique contemporaine dans l’ancien pays de l’apartheid, soutenue depuis l’avènement de la démocratie dans les années 1990 par l’engagement sans faille d’un réseau local d’institutions, de galeries et d’universités. Le titre de l’exposition reflète le caractère volontariste du positionnement des artistes vis à vis de la situation politique passée et présente dans leur pays. Des plus anciens, qui ont vécu sous l’apartheid, comme de la génération née dans les années 1970 et de celle des plus jeunes artistes nés dans les années 1980, tous manifestent une conscience marquée du rôle qu’ils ont à jouer et de la responsabilité politique et sociale qui est la leur, même si et peut-être d’autant plus que les espoirs suscités par l’avènement de Mandela en 1994 ont fait place entretemps à la désillusion, incarnée notamment par le mouvement Rhodes must Fall dont la série de photographies « Student protests » de David Goldblatt se fait ici l’écho.

L’impressionnante installation Infantry with Beast de Jane Alexander, dans la première salle, met en scène une troupe de créatures hybrides, à corps d’hommes et têtes de chiens (le lycaon pictus ou chien sauvage africain, redoutable prédateur aujourd’hui menacé de disparition), défilant au pas militaire sur un tapis rouge, alors qu’un animal à l’affut les observe. Référence aux violences de l’apartheid mais plus largement aussi réflexion sur les questions liées à la discrimination, la ségrégation, le colonialisme, les liens entre contrôle social et pouvoir politique… autant de thèmes qui sous-tendent le travail de cette figure majeure de l’art contemporain sud-africain.

Jane Alexander, Infantry with Beast (détail) © Isabelle Henricot

Les chiens sont aussi l’un des sujets récurrents de l’œuvre de David Koloane, un des rares artistes noirs dans cette génération d’aînés. L’animal y représente la violence qui règne dans les townships et l’ambiguïté du rapport agresseur/victime. Autres figures-phares de cette génération : William Kentridge – dont l’œuvre associe films d’animation, vidéos, performances, théâtre et opéra – et Sue Williamson, qui aborde à travers ses vidéos des questions socio-politiques en phase avec l’actualité et l’histoire de son pays (sa vidéo It’s a pleasure to meet you est projetée dans la galerie 6).

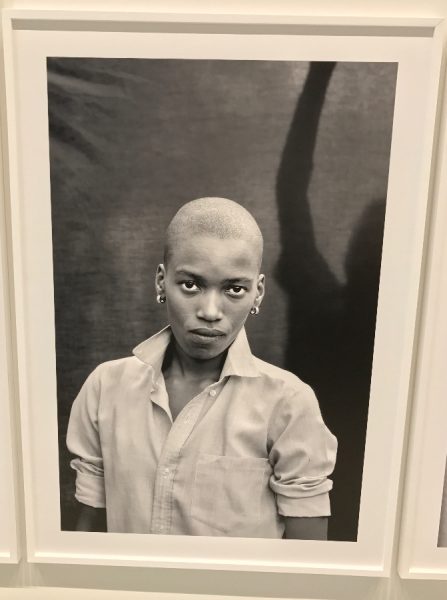

A l’étage 1, les installations monumentales faites de rubans, caoutchouc, cuir et bois de Nicholas Hlobo interrogent l’identité et le genre, en regard de son expérience d’homme noir, homosexuel, se livrant à une pratique (la couture) traditionnellement réservée aux femmes. Le travail de la photographe Zanele Muholi s’attache à dénoncer la discrimination faite aux femmes, en particulier aux femmes homosexuelles. Dans la série « Faces and Phases », elle confronte des portraits de femmes réalisés à différentes époques de leur vie correspondant aux stades successifs de construction de leur identité.

- Zanele Muholi, Nhlanhla Esther Mofokeng, Katlehong, Johannesburg,2012

- Zanele Muholi, Xana Nyilenda, Los Angeles, 2013

L’installation de Kemang Wa Lehulere illustre la loi qui priva les noirs du droit de propriété des terres, les contraignant le plus souvent à l’exil. On y retrouve la présence ambivalente du chien, à la fois gardien et menace.

Parodiant le regard posé par les occidentaux sur l’Afrique, les photos de Kudzanai Chiurai évoquent les étapes du passage à la démocratie d’un pays imaginaire.

Kudzanai Chiurai, Revelations II, 2011 © Isabelle Henricot

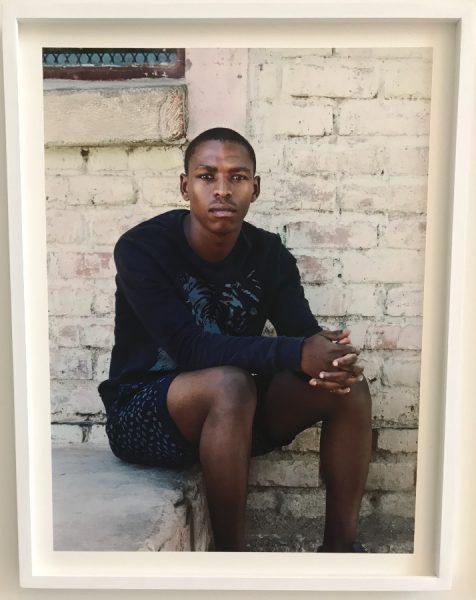

La photographe Jody Brand s’intéresse au sort des minorités sexuelles victimes de violence, tandis que trois autres photographes – Musa Nxumalo, Graeme Williams, Kristin-Lee Moolman – s’attachent à dresser le portrait de la génération des born free.

Jody Brand, Say her Name: Queezy, 2016 © Isabelle Henricot

- Graeme Williams, Vuyisa Maqabangqa, Aberdeen, South Africa, 2015

- Graeme Williams, Janine Witboy, Victoria West, South Africa, 2014

- Kristin-Lee Moolman, Fela Gucci & Desire Marea, série « 2026 », 2016

Utilisant le kanga (tissu traditionnel décoré de motifs accompagnés d’une maxime) qu’il détourne de son usage vestimentaire pour en faire le support de formules politiques ou religieuses affichées à la manière des gros titres des journaux sur les panneaux publicitaires, Lawrence Lemaoana s’interroge sur le rôle des médias comme vecteurs de propagande. Les panneaux colorés de terre de Moshekwa Langa sont des impressions de paysage réalisées avec de la toile humide traînée sur les routes menant à son village natal inconnu des atlas géographiques, manière pour l’artiste de réaffirmer son appartenance à son lieu d’origine.

Moshekwa Langa, Drag Paintings, 2016 © Isabelle Henricot

Dans la sélection de la Collection Louis Vuitton exposée au niveau 2, on retrouve les œuvres d’un certain nombre d’artistes déjà présents dans les deux expositions, comme Romuald Hazoumé, avec sa sphère monumentale faite de bidons d’essence recyclés, Chéri Samba et Barthélémy Toguo, ou encore William Kentridge et la vidéo Other Faces, David Goldblatt dont les photographies mettent en évidence les dérives du régime sud-africain, et Zanele Muholi avec ses autoportraits revisitant les clichés liés à l’image de la femme noire, ainsi que Kudzanai Chiurai, dont la série Genesis donne une vision réinterprétée de l’épopée de Livingstone.

Romuald Hazoumé, Exit Ball, 2008 © Isabelle Henricot

Chéri Samba, J’aime la couleur, 2003 © Isabelle Henricot

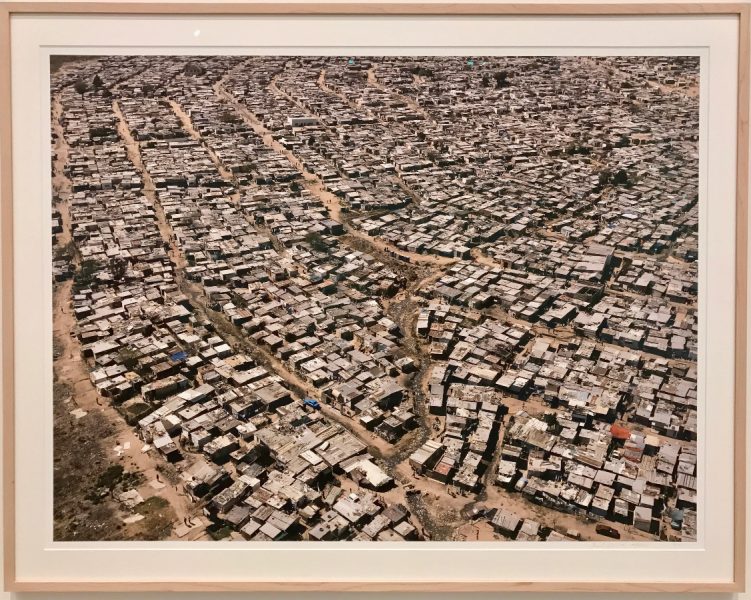

- David Goldblatt, Diepsloot, 2009 © Isabelle Henricot

- Zanele Muholi, Thembitshe, Parktown © Isabelle Henricot

- Zanele Muholi, Somnyama I, 2014 © Isabelle Henricot

S’y ajoutent des vidéos de Robin Rhode et de Wangechi Mutu, une installation de Rashid Johnson, des peintures d’Omar Ba et de Lynette Yadom-Boakye, la série Train Church de Santu Mokofeng et le cycle Diaspora d’Omar Victor Diop, dans lequel le photographe parodie les portraits de personnages historiques africains ayant joué un rôle important en dehors de leur continent, en leur ajoutant des attributs empruntés au football – dont les Africains sont les héros internationaux à l’époque contemporaine.

- Omar Victor Diop série « Diaspora », 2015 © Isabelle Henricot

- Robin Rhode, New Kids on the Bike, 2000-2004 © Isabelle Henricot

A travers ces différentes propositions, l’exposition de la Fondation Vuitton offre ainsi un nouvel éclairage sur la diversité des approches et des sensibilités exprimées par les artistes contemporains issus du continent africain.

Pour « Afriques capitales » présentée à la Villette dans le cadre du festival 100% Afrique, le spectre retenu est encore plus large puisqu’il englobe, au-delà de l’Afrique subsaharienne, le Maghreb, Madagascar, les Caraïbes et les artistes de la diaspora.

L’ambitieux projet imaginé par Dominique Fiat était de donner un aperçu des différentes facettes de la création artistique de l’Afrique d’aujourd’hui à travers les arts visuels, la performance, la musique, etc.

L’exposition qui se tient sous la Grande Halle, conçue par Simon Njami sur le modèle d’une ville la nuit, invite le public à déambuler, à s’aventurer à la découverte de quartiers inconnus, à se perdre…

« En perdant le visiteur dans un monde qu’il serait incapable de revendiquer totalement, nous entendons le contraindre à se penser autrement et à penser l’altérité en des termes nouveaux ». La notion de capitale mentionnée dans le titre implique l’idée de « brassage de populations, de rencontres, de collisions ». « La ville est un espace qui appartient à tout le monde ».

Une petite cinquantaine d’artistes sont rassemblés dans ce parcours délibérément erratique et « foutoir ». Une bande-son restituant des bruits de la ville se mêle à la musique de fanfare de l’œuvre de William Kentridge, installée sur l’un des balcons, dont la mélodie se déverse joyeusement dans toute l’exposition.

Au-dessus de l’entrée, l’œuvre de Pascale Martine Tayou Falling Houses donne le ton : inspirée du roman Things Fall Apart de Chinua Achebe qui raconte le basculement et l’effondrement d’un monde qu’entraîna pour les autochtones l’arrivée des colons au Nigéria à la fin du XIXe siècle, « cette maison suspendue au plafond est la maison des dogmes, des joies, du répit, des peurs, des frustrations, du malheur, du bonheur. Cette maison, c’est nous, l’espèce humaine » explique l’artiste.

Pascale-Marthine Tayou, Falling Houses, 2014

Pascale Martine Tayou, Falling Houses, 2014 © Isabelle Henricot

L’allée centrale est bordée de baraques de formes et de matériaux divers abritant installations, vidéos, photographies, peintures, sculptures, etc. Elle dessine une perspective qui s’élargit au centre sur un espace occupé par le Labyrinthe de Youssef Limoud, chaos de plaques effondrées les unes sur les autres qui évoque les ruines d’Alep. Au-delà, la mezzanine et les balcons, échelonnés au fond du bâtiment, forment les collines de cette ville imaginaire.

La sélection opérée par Simon Njami repose en partie sur des artistes découverts l’an dernier pour la biennale de Dakar dont il a été le commissaire et qu’il dirigera à nouveau en 2018.

Près de l’entrée, un pavillon abrite l’univers surréaliste de Pumé Bylex, designer et inventeur autodidacte.

Pumé-Bylex, Les races © Isabelle Henricot

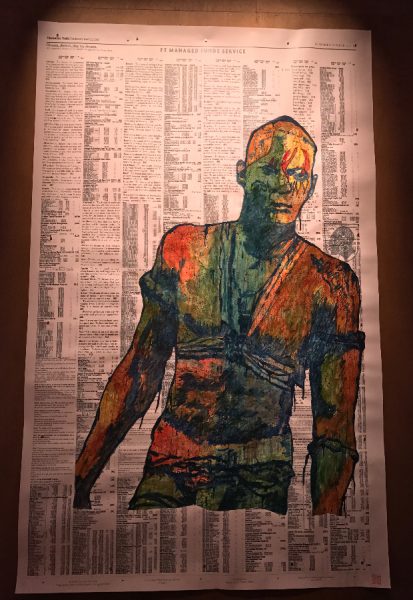

En face, les lutteurs peints sur papier journal de Godfried Donkor rappellent la lutte des esclaves, et dénoncent, par le prisme du sport et de ses enjeux financiers, la marchandisation des êtres humains.

- Godfried Donkor, New Olympians series V-X © Isabelle Henricot

- Godfried Donkor, New Olympians series, V-X, 2017 © Isabelle Henricot

Inspiré par la philosophie soufiste, l’égyptien Moataz Nasr, qui représente cette année son pays à la biennale de Venise, a créé Minaret, une architecture hybride, faite de bois trouvés et de cristal, éclairée de l’intérieur, monument à l’amour et la compréhension universels.

Appelant à la résistance sous toutes ses formes, l’installation d’Emo de Medeiros associe des extraits sonores diffusés dans un mur hérissé de poings moulés dans l’aluminium.

Moataz Nasr, The Minaret, 2012 et Emo de Medeiros, Points de résistances, 2017 © Isabelle Henricot

Enceinte jusqu’aux dents, Fatima Mazmouz se déguise en Super Oum (Super Maman) pour interroger l’identité et l’image de la femme à travers ses stéréotypes.

Le corps de la femme est également au centre du travail de la photographe Safaa Mazihr qui capte les images de son propre corps en mouvement.

Safaa Mazirh, Sans titre, Maroc, 2013 © Isabelle Henricot

Poétique et humoristique, l’installation du jeune artiste Poku Cheremeh reconstitue l’univers perdu de l’enfance dans une cabane dont les murs sont en galettes, les rideaux en nouilles torsadées ou en cheveux tressés et la table en chewing gum.

Poku Cheremeh, Pokoj, 2017 © Isabelle Henricot

La vidéo de Leila Allaoui, disparue l’an dernier dans l’attentat de Ouagadougou, retrace sur trois écrans le périlleux voyage des migrants à travers le désert et la Méditerranée.

On retrouve le thème de la migration dans la vidéo d’Alexis Peskine inspirée du Radeau de la Méduse de Géricault.

Alexis Peskine, Le Radeau de la Méduse, 2016

L’installation de François-Xavier Gbré, Je suis africain, exprime de manière percutante l’emprise grandissante des Chinois dans l’économie africaine.

François-Xavier Gbré, Wo shi feizhou / Je suis Africain, 2016 © Isabelle Henricot

- François-Xavier Gbré © Isabelle Henricot

- Francois-Xavier Gbré (détail) © Isabelle Henricot

Aida Muluneh puise dans son histoire d’exilée le thème de son travail sur la mémoire, évoquant ici avec ironie le concept de pays en développement.

Artiste et écrivain aux multiples facettes, Jean Lamore livre une reconstitution de son espace de travail, lieu de gestation de ses créations.

Après avoir débuté comme peintre, Abdoulaye Konaté ne travaille désormais que le textile. Sa tenture rouge sang est un hommage aux victimes d’Alep.

Abdoulaye Konate, Alep, 2016 © Isabelle Henricot

Rappelant les tours des métropoles contemporaines et leurs fenêtres-miroirs, l’installation de Joël Andrianomearisoa évoque la solitude des grandes villes où pour seuls échanges chacun est renvoyé à son propre reflet.

Joël Andrianomearisoa, Négociations sentimentales acte V, 2014 © Isabelle Henricot

Solitude encore, juste au-dessus, dans la ville de toile de Maurice Pefura, un labyrinthe qui ne laisse entrevoir que les ombres des passants que l’on croise. Chacun doit y tracer sa voie, inventer un chemin à suivre en créant sa propre histoire.

Maurice Pefura, Continuum, 2017 © Isabelle Henricot

A travers le personnage de Don Quichotte, représenté ici sous la forme d’une effigie de carnaval en décomposition, Lavar Munroe remet en question la légitimité des personnages historiques statufiés dans les monuments.

Lavar Munroe, Of the Omens He Had Entered His Own Village, and Other Incidents that Embellished and Gave a Colour to a Great History, 2017 © Isabelle Henricot

Se référant à une citation de James Baldwin selon laquelle le refus de regarder la réalité entraînerait l’être humain à sa propre destruction, Nabil Boutros utilise la métaphore du nuage voilant la réalité du soleil pour montrer que, quoiqu’on tente pour l’en empêcher, le nuage finira toujours par passer laissant la vérité apparaître dans tout son éclat.

Nabil Boutros, Un rêve, 2016 © Isabelle Henricot

Délicieusement joyeuse, malgré les figures macabres défilant au son de sa fanfare, la vidéo More Sweetly Play the Dance, mêlant dessin, animation graphique et personnages filmés, de William Kentridge conclut le parcours en beauté.

William Kentridge,More Sweetly Play the Dance, 2015 © Isabelle Henricot

Sans entrer dans la polémique qui oppose deux conceptions très différentes de la notion d’art contemporain africain – celle d’André Magnin, le conseiller de la collection de Jean Pigozzi, privilégiant « l’authenticité » d’artistes autodidactes inspirés par une certaine tradition, à celle de Simon Njami qui refuse l’idée même d’ « art africain », considérant que les artistes issus du continent sont désormais connectés au reste du monde au même titre que les artistes du monde entier et que toutes les étiquettes sont enfermantes et restrictives – on ne peut qu’être frappé par l’universalité des thèmes qui traversent les œuvres exposées ici.

Pour Simon Njami, il n’y a pas d’art africain contemporain, mais un art contemporain dont les protagonistes peuvent être africains, européens, américains, asiatiques… Les artistes ne peuvent plus, dans un monde globalisé, être réduits à leurs seules origines géographiques. Si la culture de la famille et du pays dans lequel on grandit ou d’où l’on est originaire joue toujours un rôle majeur dans la formation de l’histoire de chacun, la mobilité qui caractérise les modes de vie actuels rendent les frontières culturelles de plus en plus poreuses. Njami en est lui-même la démonstration exemplaire. Né à Lausanne, de parents camerounais, il a fait ses études à la Sorbonne, avant de devenir écrivain. Cofondateur de la Revue Noire, professeur de littérature comparée aux Etats-Unis, il a dirigé les Rencontres de Bamako, organisé quantité d’expositions en Afrique et ailleurs, été co-commissaire du premier pavillon africain à la biennale de Venise et siège au conseil de plusieurs fondations et musées… Même s’il trouve dépassée l’idée de rassembler des artistes en fonction de critères géographiques, elle lui paraît paradoxalement nécessaire pour montrer, d’une part, que l’Afrique n’est pas une entité monolithique et, d’autre part, que les artistes y sont intégrés dans le mouvement du monde. Des centres d’art et de nombreuses manifestations culturelles s’y sont développés ces dernières années, de jeunes curateurs africains sont aujourd’hui présents sur la scène artistique et le discours sur le continent, longtemps écrit par des intervenants extérieurs, est maintenant en train de se construire de l’intérieur.

En dehors de l’intérêt artistique qu’elles représentent, ces expositions ont aussi le mérite de faire le point sur cet aspect des choses.

« Art / Afrique, le nouvel atelier »

Fondation Louis Vuitton

8, avenue du Mahatma Gandhi

75116 Paris

Ouvert les lundi, mercredi et jeudi de 12h à 19h, le vendredi de 12h à 21h (23h le 1er vendredi du mois), les samedi et dimanche de 11h à 20h – Fermé le mardi

Jusqu’au 28 août 2017

« Afriques Capitales »

Grande Halle de la Villette

211, avenue Jean Jaurès

75019 Paris

Du mercredi au dimanche de 12h à 20h

Jusqu’au 28 mai 2017

Et aussi à Lille :

Gare Saint-Sauveur

Boulevard Jean-Baptiste Lebas

59800 Lille

Du mercredi au dimanche de 12h à 19h

Jusqu’au 3 septembre 2017

Signalons également l’exposition organisée par Marie-Ann Yemsi rassemblant une quinzaine de jeunes artistes du continent africain et de la diaspora :

« Le Jour qui vient » (Programme AFRICA NOW)

Galerie des Galeries

Galeries Lafayette – 1er étage

40, boulevard Haussmann

75009 Paris

Du mardi au samedi de 11h à 19h

Jusqu’au 25 juin 2017

Chapeau!