De luttes contre le racisme et le sexisme en combats pour la préservation de la planète, le festival des Rencontres de la photographie se fait l’écho des crises qui secouent la société contemporaine, donnant une large place aux femmes et aux minorités, sans oublier de rendre hommage aux talents du passé et de mettre en lumière les artistes émergents.

« Visible ou invisible, un été révélé », tel est le thème de cette 53e édition des Rencontres de la photographie, la première entièrement conçue par Christoph Wiesner, arrivé en pleine pandémie à la tête du festival et qui avait dû reprendre l’an dernier une partie du programme élaboré par son prédécesseur Sam Stourdzé pour l’édition annulée de 2020.

Donner à voir ce que l’on refuse de voir, faire entendre ce que l’on préfère ignorer, refléter la diversité des regards et des sensibilités, voici quelques-uns des objectifs revendiqués par le nouveau directeur des Rencontres pour cette édition 2022 qui se déploie en une quarantaine d’expositions, à Arles et dans sa région.

Beaucoup de femmes parmi ces révélations.

D’abord dans une exposition-phare, à la Mécanique générale, qui réunit plus de 200 œuvres des années 1970, créées par 71 femmes artistes restées longtemps non représentées pour la plupart, provenant de la collection Verbund à Vienne (Autriche). Constituée à partir de 2004 sous la direction de la curatrice Gabriele Schor qui est aussi commissaire de l’exposition, cette collection (dont on avait pu voir une partie dans l’exposition Women House à la Monnaie de Paris en 2017*) rassemble au total près de 600 œuvres – photos et vidéos – sur l’art féministe des années 1970 envisagé d’un point de vue européen. À cette époque, nombre de femmes en Occident se rebellent sous le poids souvent écrasant que font peser sur elles les conventions sociales, et s’attachent à déconstruire les modèles de féminité imposés par le patriarcat. Délaissant la peinture et la sculpture considérées comme des arts nobles relevant d’une histoire de l’art établie par les hommes, des artistes féminines recourent à la photographie, médium encore peu investi par leurs homologues masculins et qui a l’avantage de nécessiter moins de moyens et d’espace. Elles créent des images et des performances dans lesquelles elles se servent de leur propre corps pour dénoncer l’enfermement et la discrimination dont elles sont les victimes. Exaspérées de se voir réduites aux seules fonctions d’épouse, de mère et de reproductrice, et d’avoir pour unique horizon les frontières de leur cuisine et le hublot du lave-linge, elles se mettent en scène dans des jeux de rôle qui revisitent les stéréotypes de la féminité. Elles refusent de se soumettre aux diktats de la beauté imposés par la publicité, et font de leur corps et de leur sexualité des outils de revendication politique. Les images qui en résultent, souvent très crues et violentes, sont la réponse cinglante – et pleine d’humour grinçant – qu’elles adressent à la société, face à la violence dont celle-ci fait preuve à leur égard.

Détournant la pose de la célèbre Pietà de Michel-Ange, l’Autrichienne VALIE EXPORT (1940), avec Die Geburtenmadonna (La Madone de la Nativité, 1976), confronte dans une mise en scène décapante la femme idéalisée dans son rôle de mère souffrante et la trivialité des tâches ménagères.

Valie Export, Die Geburtenmadonna (La Madone accouchant), 1976, collection Verbund

Sa compatriote Birgit Jurgensen (1949-2002), personnifiée en femme au foyer modèle dans sa robe à col de dentelle, écrase son visage et ses mains contre une vitre sur laquelle est écrit « Ich möchte hier raus ! » (Je voudrais sortir d’ici, 1976). Dans un double autoportrait réalisé de face et de profil comme les photos de prisonniers, elle arbore un tablier en forme de cuisinière, dans le four de laquelle cuit un rôti – allusion littérale à l’expression allemande « avoir un rôti au four », qui signifie être enceinte (Hausfrauen – Küchenschürze, Femmes au foyer – Tablier de cuisine, 1975).

Birgit Jurgenssen, Ich möchte hier raus (Je voudrais sortir d’ici), 1976, collection Verbund

Birgit Jurgensen, Hausfrauen – Küchenschürze, Femmes au foyer – Tablier de cuisine, 1975

Le sentiment d’enfermement est exprimé par de nombreuses artistes représentées le visage bâillonné, le corps ficelé, ou encore emballé dans un sac ou une caisse comme un vulgaire paquet.

Chez l’Allemande Annegret Soltau (1946), il prend la forme d’un fil noir emprisonnant peu à peu son visage, son cou et sa poitrine, dont elle finit par se délivrer d’un coup de ciseaux libérateur (Selbst, Moi-même, 1975).

Annegret Soltau, Selbst (moi), 1975, collection Verbund

La Néerlandaise Lydia Schouten (1955) se filme tournant en rond dans une cage à la manière d’un animal de cirque (Kooi, Cage, 1978).

Lydia Schouten, Kooi, Cage (capture de vidéo), 1976

Chez certaines, le sentiment de réclusion est associé à la censure politique dont elles sont victimes. Dans une performance assez similaire à celle d’Annegret Soltau – elles n’avaient pourtant pas connaissance de leurs travaux respectifs-, la brésilienne Sonia Andrade (1935) s’enserre le visage d’un fil de nylon qui l’empêche de voir et de parler, symbole de la violence et de l’oppression exercées par la dictature militaire au pouvoir (Sem titulo, Sans titre (vidéo), 1974-1977). En Allemagne de l’Est, Gabriele Stötzer (1953), objet de contrôles incessants par la Stasi dans les années 1970 et condamnée en 1977 à un an d’emprisonnement pour « calomnie contre l’État », emballe son corps dans des bandages comme une momie pour exprimer son musellement forcé (mumie, momie, 1984).

Gabriele Stötzer, Die Mumie, 1984 : 2019, collection Verbund

En surgissant nue du cadre d’un tableau, la Française ORLAN (1947) – qui comme VALIE EXPORT écrit son nom d’artiste en capitales – affirme sa volonté de se dégager du carcan d’une histoire de l’art dominée par les hommes, où la femme n’apparaît le plus souvent que comme modèle et dénudée. Pour dénoncer la marchandisation du corps des femmes, elle s’installe sur un marché entre deux étals de légumes et propose des photos de son corps découpé en morceaux. À la FIAC en 1977, elle crée le scandale avec sa performance Le baiser de l’artiste, en s’affichant derrière la photo de son torse nu et en offrant aux visiteurs et visiteuses, contre une pièce de 5 francs, le choix de recevoir le baiser de l’artiste ou d’allumer un cierge devant son portrait en sainte ORLAN. Cela lui vaudra d’être renvoyée de l’école d’art où elle enseigne à cette époque.

ORLAN, Tentative pour sortir du cadre à visage découvert, 1966:2019

ORLAN, Corps à vendre à côté des poires et carottes, 1976, collection Verbund

ORLAN, Le baiser de l’artiste, 1976, collection Verbund

L’Américano-cubaine Ana Mendieta (1948-1985) s’insurge elle aussi contre les préjugés sexistes et contre le racisme dont sont victimes les femmes de couleur aux États-Unis en déformant volontairement les traits de son visage écrasé contre une vitre (Untitled, Glass on Body Imprints, Sans titre, Verre sur empreintes corporelles, 1972).

Ana Mendieta, Untitled (Glass on Body Imprints) (sans titre, Verre sur empreintes corporelles), 1972, collection Verbund

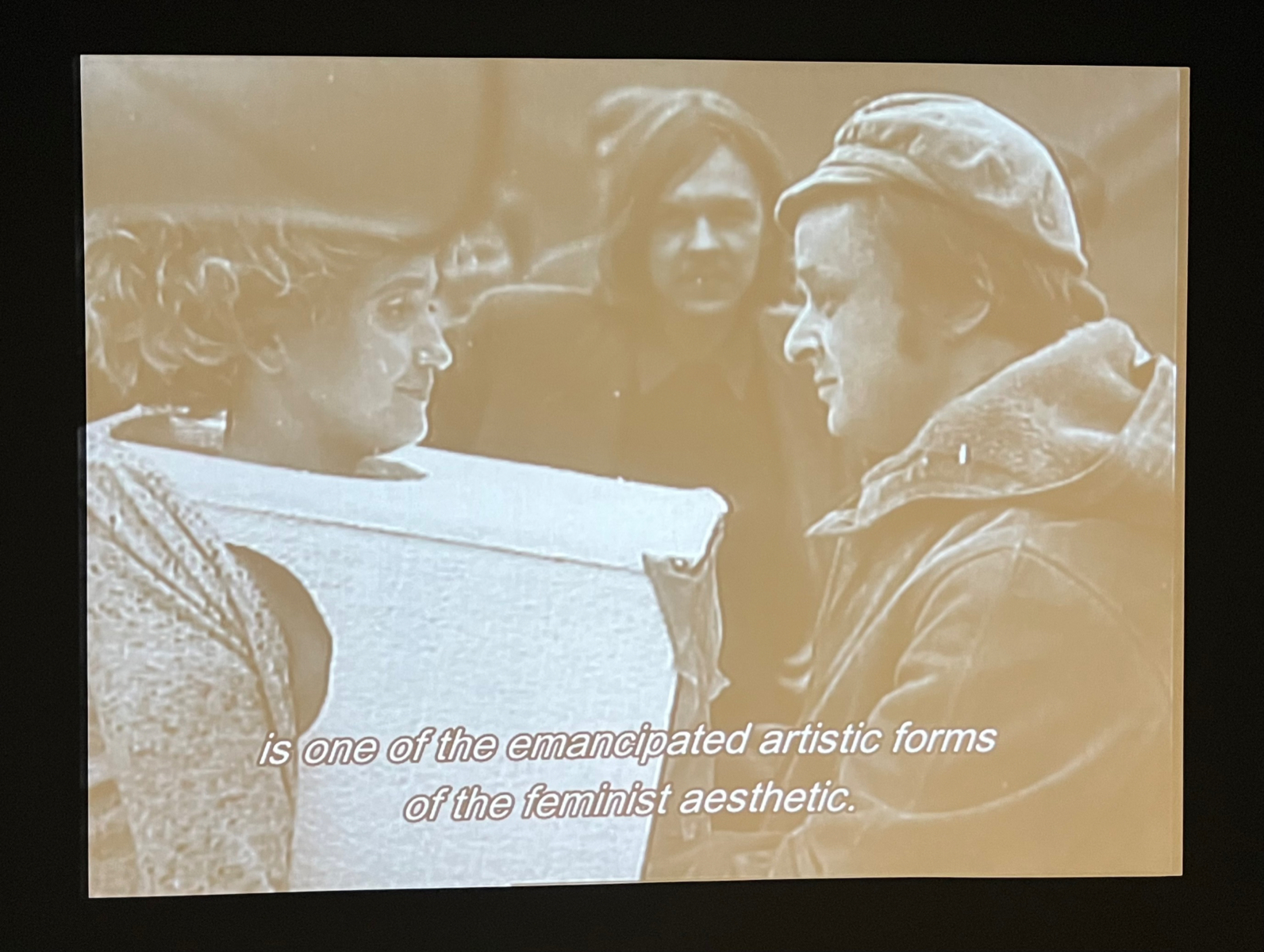

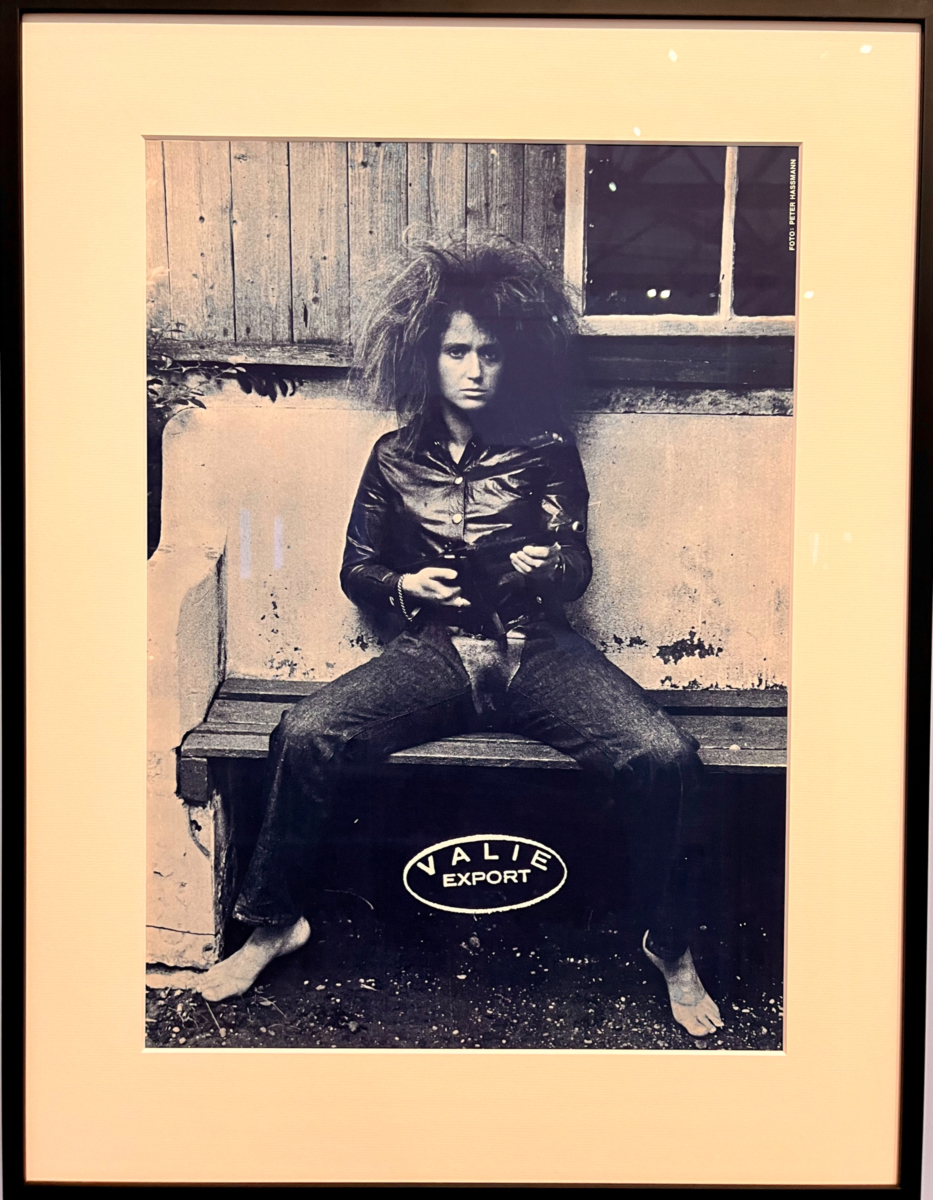

L’emprise et la domination des hommes sur la sexualité des femmes est un des sujets-clés du féminisme à cette époque et beaucoup d’artistes femmes s’en emparent. Dès 1968, VALIE EXPORT défraie la chronique avec Tapp und Tastkino (Cinéma du tâtonnement et du toucher), performance dans laquelle elle porte sur la poitrine une boîte figurant un mini-cinéma dans laquelle les passants sont invités à glisser leurs mains pour tâter ses seins alors que l’artiste les regarde en retour, faisant ainsi la démonstration de l’utilisation de la femme comme objet de plaisir masculin et pointant le voyeurisme du cinéma pornographique. Elle poursuit dans la même ligne avec Aktionshose : Genitalpanik (Pantalon d’action : panique génitale, 1969). Vêtue d’un jeans dont l’entrejambe est découpée pour dévoiler son sexe, elle passe dans les rangées d’un cinéma porno pour confronter le public masculin à la réalité d’un « objet sexuel ». Sur la photographie réalisée plus tard, elle pose les jambes écartées à la façon d’un homme, armée d’une mitrailleuse.

VALIE EXPORT, Tapp und Tastkino (vidéo), 1968, collection Verbund

VALIE EXPORT, Aktionshose : Genitalpanik (Pantalon d’action : panique génitale), 1969, collection Verbund

Chez Francesca Woodman (1958-1981), la volonté d’échapper à l’emprise masculine prend une forme plus poétique, mais aussi plus désespérée. La jeune femme semble vouloir fuir un prédateur en disparaissant dans le mur, en se cachant derrière une cheminée ou dans une armoire… Mais ses tentatives restent vaines, une tête apparaît entre ses jambes et des traces de mains sales couvrent ses seins et son sexe. Nombre de photographies, dans l’œuvre énigmatique et fulgurante de Francesca Woodman, évoquent le thème de l’agression sexuelle, même si aucun commentaire sur son travail ne semble avoir jamais abordé cette question. Elle mériterait pourtant d’être prise en compte.

À travers les différentes thématiques abordées souvent brutalement par les artistes dans l’exposition, c’est la question fondamentale du droit des femmes à disposer de leur corps qui est ici débattue, question toujours aussi actuelle à l’heure où le pays qui fut pionnier dans la reconnaissance des droits féminins fait un déplorable retour en arrière.

« Une avant-garde féministe. Photographies et performances des années 1970 de la collection Verbund, Vienne ». Mécanique générale (parc des ateliers), jusqu’au 25 septembre.

(* Sur l’exposition « Women House », voir : https://www.parisartnow.com/women-house-la-maison-prison-ou-lieu-dinspiration/)

Dans le prolongement de l’exposition, la présentation des œuvres récentes de Frida Orupabo (1986), artiste norvégienne d’origine nigériane vivant à Oslo, trouve naturellement sa place dans l’espace de la Mécanique Générale. Les collages physiques et numériques que réalise à partir d’archives historiques cette sociologue convertie à l’art démontent les stéréotypes associés à l’imagerie traditionnelle de la femme noire dans l’histoire coloniale, et mettent en exergue le système de domination et le racisme véhiculés dans ces documents. Par le découpage des photos, l’artiste matérialise la violence et les agressions subies par ces femmes aux corps déformés et désarticulés, dont les membres sont liés par des attaches parisiennes comme des marionnettes. Les compositions engagées, et parfois burlesques, créées par Frida Orupabo permettent de porter un nouveau regard sur ces images.

Frida Orupabo, « À quelle vitesse chanterons-nous ? », Mécanique générale, jusqu’au 25 septembre.

Face à l’entrée de la Mécanique générale, l’immense photo tirée de la série Blur de la Canadienne Sandra Brewster (1973) a été réalisée selon la technique de transfert au gel, devenue signature de l’artiste. Comme une décalcomanie, la photo est imprimée sur le mur-support par frottage sur le papier couvert d’encre, laissant visibles des traces d’abrasion. Images en mouvement, ces portraits floutés renvoient à l’histoire personnelle de la photographe, dont les parents ont quitté la Guyane britannique pour le Canada dans les années 1960. Les photographies de cette série évoquent la fragilité de la mémoire et la complexité de l’identité liées au contexte de la migration.

Sandra Brewster, Untitled, série Blur, 2016

Sandra Brewster, « Flou », Mécanique générale (parc des ateliers), jusqu’au 25 septembre.

Autre lieu incontournable de ces Rencontres, le Monoprix accueille cette année une remarquable exposition éclairant la pratique de Lukas Hoffmann (1981), photographe suisse installé à Berlin.

Travaillant exclusivement à la chambre photographique, Hoffmann transfigure des éléments insignifiants de son environnement en les magnifiant dans des images d’une qualité graphique exceptionnelle. Les lettres pelées d’une vieille inscription publicitaire, les mauvaises herbes d’un terrain vague, la rugosité d’un mur de béton noirci par l’humidité, le métal rouillé d’une pelle, évoquent tour à tour le passage du temps en révélant une richesse de nuances et de textures tout à fait extraordinaire. Avec la série Strassenbilder, l’artiste aborde la photographie de rue mais, contrairement aux classiques du genre armés d’un appareil compact et discret, lui ne lâche pas sa lourde chambre, encombrante et voyante, qu’il utilise ici sans trépied et sans regarder dans le viseur pour saisir de façon rapprochée, à la manière d’un pickpocket, les gestes fugaces, les postures versatiles, ou les détails de peaux, de chevelures ou de vêtements des passants. Ici aussi, Hoffmann transcende le banal, le quotidien, pour lui donner un caractère quasi monumental. Ajoutons que le décor du Monoprix, avec son plafond métallique, ses murs aveugles et ses piliers en béton brut, lui va comme un gant (malgré le regrettable reflet des néons sur les photographies).

Lukas Hoffmann, « Evergreen », Monoprix, jusqu’au 25 septembre.

Partageant avec lui l’espace du premier étage du magasin, l’exposition Chants du Ciel associe habilement le motif inspirant du nuage dans la photographie avec le concept du cloud, et dévoile ce qui se cache derrière ce nuage numérique si nébuleux dans lequel vont se stocker nos milliards de photographies digitales, notamment. Au-delà de la terminologie poétique, on découvre une réalité beaucoup moins romantique, faite de data centers extrêmement énergivores, souvent alimentés par des énergies très polluantes et génératrices d’une gigantesque empreinte carbone. Des images filmées à Accra au Ghana par Louis Henderson (1983) montrent l’envers du décor des centres de « recyclage » où se termine le parcours de notre matériel informatique si éphémère : une décharge à ciel ouvert où évoluent de jeunes travailleurs au milieu de montagnes de déchets électroniques, entourés de nuages de fumée noire produits par la combustion du plastique (All That Is Solid, vidéo, 2014).

Juste à côté, la vidéo de Altmut Linde (1965), montrant la formation de grands nuages clairs sur fond de ciel d’azur, paraît très apaisante de prime abord. Quand on comprend qu’il s’agit en réalité des émanations sortant de la cheminée de la centrale électrique la plus polluante d’Allemagne, alimentée au charbon, dont les émissions de CO2 au cours des trois minutes que dure la vidéo comptabilisent 29,3 tonnes de dioxyde de carbone, on est moins détendu… (Dirty Minimal #70.1 Sea of Clouds / 29.3 Tons CO2, 2012).

Altmut Linde, Dirty minimal 70.1 – Sea of clouds / 29,3 tons CO2, 2012

Pour faire diversion, on pourra chercher les visages dissimulés dans les photos de nuages générées avec un programme de reconnaissance faciale (Cloud Face, 2012) par le duo coréen Shinseungback Kimyonghun(1979 et 1980), ou contempler le calendrier très poétique de Marie Clerel (1988), constitué de 365 cyanotypes imprimés chaque jour de l’année à la lumière de midi (Janvier Décembre 2019, série Midis, 2017-2019).

Shinseungback Kimyonghung, Cloud-face, 2012

Marie Clerel, Janvier-décembre 2019, série midi, 2017-2019

« Chants du ciel. La photographie, le nuage et le cloud », Monoprix, jusqu’au 25 septembre.

Connue pour ses photographies de paysages affichées dans des décors naturels, qui brouillent la perception de l’image, la Française Noémie Goudal (1984) oriente depuis plusieurs années ses recherches sur l’histoire géologique de la planète et le temps profond, portant sa réflexion sur les relations entre humain et non-humain. À l’église des Trinitaires, l’artiste présente un ensemble très marquant de photographies et de vidéos dans une scénographie immersive. Derrière des photos fragmentées de palmeraies, accrochées sur des grilles (Phoenix VI – Phoenix II, 2021), deux vidéos sont projetées sur grand écran de part et d’autre du chœur. Dans Inhale Exhale (2021), à gauche, de grands palmiers et bananiers imprimés sur des panneaux, mus par un système de cordes et de poulies clairement visible, s’enfoncent progressivement dans un plan d’eau situé à l’avant-plan jusqu’à disparaître, avant de ressurgir peu à peu, laissant voir entretemps le paysage de l’arrière-plan, une forêt de feuillus en zone boréale. L’écran de droite (Below the Deep South, 2020) montre la photographie d’une forêt tropicale lentement dévorée par le feu, laissant en se consumant apparaître une image similaire, placée derrière elle, dans laquelle le feu se propage à son tour, avant de révéler la présence d’une troisième image du même décor, puis d’une quatrième… jusqu’à ce que toutes soient transformées en cendres et qu’il ne reste que les cadres sur lesquels elles étaient fixées, se détachant sur fond de mur d’un bâtiment de type industriel dans lequel la performance a été filmée.

Recourant à une mise en scène théâtrale composée de décors artisanaux pour mieux interroger les artifices de l’image, Noémie Goudal expose des paysages évolutifs, comparables à ceux qui ont pu se succéder dans la longue histoire de la Terre, mais l’accélération qui accompagne les mutations de cet environnement, et le fond sonore dans lequel des grondements inquiétants viennent se mêler aux chants d’oiseaux et aux cris d’animaux, ne laissent guère de doute sur les causes et les conséquences de ces perturbations. Symbole de mort et de résurrection, le Phoenix qui donne son titre à l’exposition est dans la mythologie l’oiseau qui renait de ses cendres. La planète peut survivre aux changements climatiques. Ceux qui l’habitent, c’est beaucoup moins sûr.

Noémie Goudal, Phoenix VI, Phoenix II, 2021

Vue de l’exposition Phoenix de Noémie Goudal à l’église des Trinitaires

Noémie Goudal, « Phoenix », Église des Trinitaires, jusqu’au 28 août.

Personnalité hors du commun, l’Américaine Lee Miller (1907-1977) a été successivement modèle pour le magazine Vogue, muse et compagne de Man Ray, photographe de mode et portraitiste, correspondante de guerre, et même championne de concours de cuisine à la fin de sa vie. L’exposition qui lui rend hommage à l’espace Van Gogh se concentre sur la période la plus productive de sa carrière, de 1932 à 1945.

Au-delà du sillage de lumière qu’elle laisse derrière elle, la vie de Lee Miller est marquée de larges zones d’ombre, enracinées pour partie dans son enfance et son adolescence. À 7 ans, elle est violée par un proche de la famille, traumatisme aggravé de séquelles physiques très pénibles. Plus tard, adolescente, elle assiste impuissante à la noyade de son amoureux lors d’une promenade en barque. À cette époque, son père entretient avec elle une relation très ambiguë, comme en témoignent les photos stéréoscopiques qu’il prend d’elle posant nue, ambigüité qui vient certainement ajouter au trouble de la jeune fille.

C’est en échappant à un accident de voiture à New York alors qu’elle a 19 ans qu’elle fait la connaissance du magnat de presse Condé Nast qui, immédiatement subjugué par sa beauté à la garçonne, la fait engager comme mannequin pour le Vogue américain dont elle fait la couverture quelques mois plus tard.

À 22 ans, décidée à apprendre la photographie, elle part pour Paris avec la ferme intention de rencontrer Man Ray, dont la réputation est déjà largement établie, et d’en faire son professeur. S’imposant au culot, elle devient son assistante, puis sa maîtresse et collaboratrice, mettant notamment au point avec lui le procédé de solarisation. Muse et modèle de Man Ray, elle se lie avec Picasso et leurs amis surréalistes, tout en continuant à poser pour des photos de mode. Très vite, elle ouvre son propre studio, photographiant les modèles des grands couturiers parisiens pour l’édition française de Vogue et réalisant des photos dans l’esprit du surréalisme.

L’indépendance et la liberté qu’elle entend conserver sur tous les plans, difficiles à accepter chez un femme à l’époque, même chez les Surréalistes, deviennent inconciliables avec sa relation avec Man Ray et, en 1932, elle repart pour New York où elle ouvre un studio, combinant photos de mode et portraits. En 1934, elle épouse un riche Égyptien et part s’installer au Caire, mais elle se lasse vite de sa vie dorée. Durant l’été 1937, elle fait une escapade vers Paris et la Côte d’Azur, pour retrouver Man Ray, Paul et Nusch Éluard, Pablo Picasso – qui la peint en Arlésienne et qu’elle photographie en Minotaure – et Dora Maar, faisant du même coup la connaissance du peintre anglais Roland Penrose, ami de Picasso et collectionneur, avec lequel elle entame une liaison.

En 1939, elle quitte définitivement le Caire et retrouve Penrose à Londres, où elle s’installe en 1940, travaillant alors pour le Vogue britannique. Elle y photographie le Blitz et fait poser les mannequins dans les ruines des bombardements.

En 1944, elle est accréditée par Vogue comme correspondante de guerre et sa vie de photographe bascule. De 1944 à 1946, elle suit l’armée américaine, du débarquement en Normandie jusqu’en Roumanie, en passant par l’Allemagne et la Hongrie. Lors de son passage à Paris, dans le sillage des chars américains, elle photographie ses amis Cocteau et Jean Marais, Aragon et Elsa Triollet, Picasso, Christian Bérard… Couvrant les combats dans l’Est de la France puis à travers l’Allemagne dévastée, avec son confrère du magazine Life David Scherman, qui est aussi son amant de guerre, elle devient reporter, accompagnant ses photos d’articles qui sont publiés dans Vogue. En avril 1945, elle découvre les camps de concentration de Dachau et Buchenwald qui viennent d’être libérés. Après les images lisses de jolies jeunes femmes arborant de luxueux vêtements, le contraste des visions cauchemardesques dévoilées dans la dernière salle de l’exposition est saisissant : corps abandonnés près des fours crématoires, cadavres empilés, visages tuméfiés des gardiens battus par les prisonniers après le départ des SS… les photographies sont d’une violence inouïe. Lee Miller est sous le choc. Ce qu’elle a vu là-bas va ouvrir une blessure qui ne se refermera pas. Elle sait cependant qu’il y a beaucoup de choses qu’elles ne peut pas photographier parce qu’elles ne seront pas publiées, Vogue étant avant tout un magazine de mode dans lequel l’actualité occupe une place secondaire. En envoyant les pellicules de Buchenwald à sa rédactrice en chef à Londres, elle insiste sur l’importance de prendre en compte ce qu’elle a vu, de croire ce qui, pour tous ceux qui n’en ont pas été les témoins, reste absolument inconcevable : « Je ne prends pas de photographies de choses dont je sais que tu ne les retiendras pas, n’en déduis pas qu’elles sont rares ». « Je vais probablement t ‘épargner mes écrits sur le sujet, à moins que tu ne me le réclames. […] Mais lis la presse quotidienne, tu dois croire chaque mot de ce qui est écrit ! ». Dans les textes qu’elle n’a pas envoyés, elle explique avoir rassemblé pour les photographier les seuls prisonniers encore capables de se déplacer, la majorité des autres agonisant sur la couchette où ils sont entassés à plusieurs. Au lendemain de son reportage à Dachau, elle est à Munich où elle occupe pendant quelques jours l’appartement privé d’Hitler. David Scherman y prend le célèbre cliché où elle s’est mise en scène nue dans la baignoire, le portrait du Führer posé à côté d’elle et ses bottes crasseuses de GI – celles-là mêmes qu’elle portait en foulant le sol des camps quelques heures plus tôt – souillant le tapis de bain. Ironie de l’Histoire, c’est ce même jour qu’Hitler et Eva Brown se suicident dans leur bunker.

Face à l’absurdité de la guerre et de ses conséquences, Lee Miller éprouve désillusion et perte de sens. Elle n’a même plus le courage de rentrer. De mai 1945 à janvier 1946, elle va poursuivre sa route vers l’est, à travers l’Europe centrale dévastée, jusqu’au rideau de fer, avant de se résigner à regagner l’Angleterre. Mais elle ne se remettra pas de ses années de guerre. Rentrée à Londres, elle plonge dans la dépression et l’alcoolisme. Après 1947, elle ne touchera pratiquement plus à son appareil-photo et abandonnera ses dizaines de milliers de tirages et de négatifs au fond du grenier de la ferme familiale du Sussex où elle passe les week-ends – là où son fils les découvrira après sa mort.

Elle réussira tout de même à s’inventer encore une – dernière – nouvelle vie en se lançant dans des concours de cuisine, imaginant même des menus surréalistes qu’elle servira aux amis venus lui rendre visite.

Lee miller, Autoportrait avec bandeau (détail), vers 1932

« Lee Miller, photographe professionnelle (1932-1945) », Espace Van Gogh, jusqu’au 25 septembre.

À l’étage de l’espace Van Gogh, la rétrospective consacrée à Romain Urhausen (1930-2021) permet de mieux connaître cet artiste luxembourgeois proche de la photographie humaniste française, dont une partie du travail a également été influencée par l’école allemande subjective des années 1950 et 1960.

Inspiré par la rue comme Henri Cartier-Bresson et Robert Doisneau, Urhausen traque les personnages originaux et les détails insolites, avec un humour incontestable.

À l’annonce de la fermeture des Halles à Paris en 1960, il décide d’en immortaliser la mémoire dans un livre, en s’associant à Jacques Prévert pour l’écriture des textes. Les images racontent le monde grouillant et contrasté de ce « ventre de Paris », avec ses marchands, ses étals, ses montagnes de radis, de carottes ou de têtes de veau… Un monde désormais englouti, dans lequel on voit notamment des scènes de boucherie aptes à rendre végétariens les plus radicaux des carnivores.

Une autre facette de son travail concerne le paysage industriel, et notamment le bassin minier luxembourgeois d’Esch-sur-Alzette, auquel il consacre de belles images en noir et blanc aux affinités germaniques, accompagnées de clichés de constructions métalliques issues de la production de cette industrie.

Poursuivant ses explorations initiées sous la conduite d’Otto Steinert, adepte de la photographie subjective dérivée du Bauhaus, il expérimente de nouvelles utilisations des procédés photographiques, jouant des superpositions ou de la lumière et s’essayant à d’autres pratiques expérimentales apparentées à la peinture gestuelle.

L’exposition se termine avec un ensemble d’autoportraits pleins de fantaisie et d’autodérision.

Seul regret, le choix de mélanger ses photographies avec celles de ses maîtres dans le but d’en montrer les affinités, s’il part d’une intention louable, égare un peu le visiteur, qui ne sait plus très bien ce qui est de qui, et dessert finalement l’appréciation de son travail. C’est dommage, car l’œuvre de cet artiste méconnu est vraiment une belle découverte.

Romain Urhausen, En son temps, Espace Van Gogh, jusqu’au 25 septembre

L’église Sainte-Anne met à l’honneur Babette Mangolte (1941), photographe et réalisatrice française installée à New York depuis les années 1970 qui a dédié une grande partie de son travail photographique aux arts de la scène, en documentant le théâtre d’avant-garde, la danse et la performance jusqu’à la fin des années 1980. Lauréate cette année du prix Women in Motion, l’artiste s’est précisément intéressée au « mouvement », qu’elle a cherché à transmettre dans ses images, fruit de ses collaborations avec des chorégraphes illustres, comme Trisha Brown, Yvonne Rainer, Lucinda Childs, Merce Cunningham, entre autres, ou avec des figures majeures du théâtre comme Robert Wilson ou Robert Whitman.

Ses photos constituent un précieux travail d’archives sur la scène expérimentale new-yorkaise des années 1970-1980, qui passionnera les spécialistes mais aura plus de mal à captiver les non-initiés.

Perdues au milieu du parcours, quelques images d’immeubles new-yorkais montrent que la photographe s’est également intéressée à l’architecture et à ses jeux graphiques. Une série de portraits de George Perec et son épouse rappelle les liens d’amitié qu’elle entretenait avec la famille de l’écrivain.

Babette Mangolte, « Capter le mouvement dans l’espace », Église Saint-Anne, jusqu’au 25 septembre.

Un détour par la salle Henri-Comte, à quelques pas, permet de découvrir la première exposition monographique documentant le travail de l’Américaine Bettina Grossmann (1927-2021). Reconnue sur le tard, grâce notamment au soutien de la photographe Yto Barrada, cette artiste autodidacte a produit une œuvre abondante, constituée de photographies, de peintures, de gravures, de sculptures, de dessins, de vidéos, s’inscrivant dans la ligne de l’art conceptuel et de l’abstraction. Après une dizaine d’années passées à voyager en Europe dans les années 1950-1960, elle revint vivre à New York, où l’incendie de son studio en 1966 détruisit une grand partie de sa production. En 1970, elle s’installa au mythique Chelsea Hotel où elle resta jusqu’à sa mort, survenue l’an dernier, travaillant énormément dans un très grand isolement, dormant sur une chaise longue placée dans le couloir tant sa chambre était envahie par son travail. Sa fascination pour les formes géométriques répétitives imprègne tout son œuvre. Sa découverte tardive est une heureuse surprise.

Bettina Grossman, « Bettina. Un poème du renouvellement permanent », Salle Henri-Comte, jusqu’au 28 août.

Le palais de l’Archevêché, sur la place de la République, accueille sous le joli titre d’ « Un monde à guérir » une foisonnante exposition sur la photographie humanitaire, constituée de 600 photographies du XIXe siècle à nos jours puisées dans les très vastes archives de la Croix-Rouge (près d’un million d’images) et du Croissant-Rouge. Créée en 1863, la Croix-Rouge a très vite utilisé la photographie pour servir sa communication. Informer, lever des fonds : tels étaient et demeurent les objectifs poursuivis par l’institution. Les moyens pour y parvenir, en revanche, n’ont cessé d’évoluer au fil du temps. L’exposition permet d’en comprendre les ressorts et de mieux appréhender le caractère orienté et subjectif de la photographie humanitaire, qui se distingue nettement de la photographie documentaire.

Les premières images, durant la seconde moitié du XIXe siècle, cherchent à démontrer la réalité du travail sur le terrain et mettent l’accent sur les soignants (médecins, infirmiers, ambulances…). Avec la simplification de la technique photographique au début du XXe siècle, le personnel se met lui-même à prendre des photos, tournant alors l’objectif vers les victimes. Mais celles-ci sont représentées le plus souvent de façon collective et anonyme, les clichés de la première guerre mondiale montrant des foules de prisonniers de guerre ou de réfugiés. À partir des années 1920, on voit apparaître une figure isolée, qui deviendra bientôt dominante, celle de l’enfant, que l’on représente blessé, souffrant ou affamé, image symbolique de la victime innocente, destinée à apitoyer un large public, invitant celui-ci à se transformer en sauveur. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la photographie humanitaire devient commerciale et utilitaire, délibérément impudique dans la démonstration de la violence et de la souffrance, afin d’attirer le regard. Ce que l’écrivaine américaine Susan Sontag, compagne de la photographe Annie Leibovitz, qualifiera de « pornographie de la violence ». Ces dernières décennies, avec l’application progressive du droit à l’image, la photographie humanitaire est devenue plus respectueuse des personnes représentées, plus éthique, au risque de paraître aseptisée. Les images sont généralement prises de plus loin, elles ne se concentrent plus sur les visages et montrent moins la souffrance mais plutôt des visages souriants. Les personnes qui font l’objet de l’aide apportée sont parfois invitées à participer à l’élaboration des campagnes de communication.

Si la photographie humanitaire garde pour mission d’être au service d’une cause, elle s’interroge aujourd’hui sur les bonnes pratiques à adopter pour continuer à soutenir ses objectifs.

L’exposition vise à éduquer le regard en amenant une réflexion critique sur l’élaboration de ces images et en encourageant le spectateur à interroger la partie hors champ du cliché.

Boris Heger, Site de distribution de nourriture, Abata, Soudan, 2006

« Un monde à guérir », Palais de l’Archevêché, jusqu’au 25 septembre.

Bonne nouvelle pour la jeune photographie : encouragé par le directeur des Rencontres Christoph Wiesner, le Prix Découverte Louis Roederer, qui soutient la photographie émergente, a élargi cette année l’appel à candidatures à l’ensemble des lieux d’exposition du médium. Centres d’art, espaces associatifs, lieux indépendants – qui sont souvent les premiers soutiens des jeunes artistes – peuvent désormais présenter leurs candidats au même titre que les galeries et autres lieux commerciaux.

Les 10 candidats sélectionnés parmi les 280 dossiers reçus sont exposés comme l’an dernier au cœur de la ville, dans l’église des Frères Prêcheurs, dans une exposition collective placée sous la houlette d’un commissaire et d’un scénographe. Confiée cette année à la commissaire Taous Dahmani, assistée de la scénographe Amanda Antunes, l’exposition réunit des projets ayant en commun un « processus préphotographique » pensé à partir d’expériences intimes qui ont fait naître les œuvres. Tous ont pour point de départ un élément autobiographique mais ont, au fil du projet, élargi le propos à des considérations plus universelles.

Décerné le 8 juillet au théâtre antique, le prix du jury a récompensé Rahim Fortune (1994) pour son projet autour du deuil et de la violence raciste, tandis que celui du public a été attribué à Mika Sperling (1990) pour son travail personnel et engagé sur les tabous familiaux et sociétaux.

Au début de l’année 2020, la situation critique de son père malade conjuguée avec l’arrivée de la pandémie encouragent Rahim Fortune, qui vit alors à New York, à revenir s’installer à Austin, sa ville natale, pour accompagner son père dans ses derniers jours, aux côtés de sa sœur. Alors que la mort du père a plongé la famille dans le deuil, l’assassinat de George Floyd par un policier à Minneapolis provoque une vague de manifestations à travers les États-Unis et dans le monde entier pour dénoncer le racisme et les violences des forces de l’ordre. L’émouvante série en noir et blanc « I Can’t Stand to See You Cry » (je ne supporte pas de te voir pleurer) est tout autant un récit autobiographique qu’une évocation de la société américaine fracturée dans laquelle le racisme, en particulier dans les états du sud, est encore très présent, et que le contexte anxiogène de la pandémie a rendu encore plus fragile, suscitant un besoin de solidarité qui s’est exprimé non seulement dans le cercle intime de la famille et des proches mais s’est étendu aussi à une communauté beaucoup plus vaste, rassemblée autour d’une cause commune.

Rahim Fortune, « Je ne supporte pas de te voir pleurer », Prix Découverte Louis Roederer, Église des Frères-Prêcheurs, jusqu’au 28 août.

Née en 1990 à Norilsk, cité minière du nord de la Sibérie (Russie), dans une famille de huit enfants dont elle était la plus jeune, Mika Sperling a grandi en Allemagne et vit aujourd’hui à Hambourg. Avec « I have done nothing wrong » (je n’ai rien fait de mal), elle aborde le tabou de l’inceste à travers sa propre expérience d’enfant, victime d’abus sexuels de la part de son grand-père. Le titre du projet reprend les paroles de ce dernier niant les accusations, mais exprime en même temps la confusion de la petite fille. C’est lorsque, devenue adulte, elle s’est trouvée enceinte, que la jeune femme a trouvé le courage d’affronter la honte qu’elle ressentait face aux souvenirs douloureux de son enfance. Dans une série de photographies puisées dans les albums de famille où elle figure aux côtés de son grand-père, elle a méticuleusement découpé la silhouette de son agresseur, et mis des mots sur les images, accomplissant ainsi une sorte de rituel cathartique destiné à mettre un terme aux nuisances de celui qui continuait de la hanter. Plus tard avec sa petite fille, elle a refait le parcours entre la maison familiale et celle du grand-père et a photographié les fleurs trouvées sur son chemin, sur lesquelles une petite main vient parfois délicatement se poser, signe d’espoir et de résilience se substituant aux images salies du passé.

Mika Sperling, « Je n’ai rien fait de mal », Prix Découverte Louis Roederer, Église des Frères-Prêcheurs, jusqu’au 28 août.

La lutte des communautés indiennes d’Amérique pour défendre leur environnement et leur culture menacés par des enjeux financiers est un thème largement représenté cette année aux Rencontres, pas moins de quatre expositions traitant de ce sujet.

On s’arrêtera sur le travail réalisé par Julien Lombardi (1980) à Wirikuta, terre sacrée des Indiens Huichols située dans une vallée désertique au centre du Mexique. Ce lieu occupe dans la mythologie Huichol une importance primordiale puisque c’est là, selon la légende, que serait né le soleil et que sont rassemblés de nombreux sites sacrés de ce peuple lié à la culture aztèque. Chaque année, les Huichols s’y rendent en pèlerinage pour accomplir des cérémonies chamaniques en l’honneur du soleil et de leurs ancêtres divinisés. Un biotope très particulier, comprenant une variété de plantes en voie d’extinction, trouve place dans ce désert, parmi lesquelles le peyotl, cactus hallucinogène utilisé dans leurs rituels sacrés.

Depuis quelques années, le site est menacé par les industries minières auxquelles le gouvernement mexicain a vendu, malgré les protestations des tribus indiennes, des concessions pour exploiter les ressources du sous-sol, riche en minerai d’argent, sans se préoccuper des lourdes conséquences environnementales que cela entraînait. Des industries agricoles s’y sont également installées, mettant en péril les réserves d’eau déjà très limitées de la région. S’ajoute à cela l’affluence massive de touristes occidentaux en mal de dépaysement et d’expériences planantes, dont la présence a bouleversé l’économie locale et attiré les narcotrafiquants. Bref, il y a là tout ce qu’il faut pour illustrer les dérives du capitalisme et de la mondialisation.

Julien Lombardi se garde bien cependant d’adopter une vision manichéenne sur la situation. Ayant suivi des études d’anthropologie avant de se tourner vers l’art, il a appris à se défier de la perception idéalisée, voire « exotisée », héritée de l’anthropologie coloniale, consistant à considérer les peuples autochtones comme de « bons sauvages ». Depuis 2017, il a fait de nombreux séjours à Wirikuta pour réaliser son projet, dans lequel il essaie de restituer la multiplicité des points de vue. Les Huichols ne sont pas « des êtres purs qu’il faudrait préserver d’un monde corrompu » « [Ils] vivent dans le monde contemporain, ils connaissent leurs droits […] certains sont allés se former à l’université, sont devenus juristes, avocats pour défendre leur culture. C’est un combat bien plus politique que traditionnel ou ethnique ». Aucune solution simpliste n’est applicable dans cette situation complexe. «Si on fait du territoire une réserve naturelle, il y a un risque que davantage de Mexicains se tournent vers l’immigration illégale ».

Julien Lombardi aborde cet imbroglio avec la méthode du scientifique, en collectant des indices et en croisant les informations. Il précise cependant qu’il a troqué l’objectivité documentaire pour une approche « plus spéculative ». « Je sonde dans le passé ou le présent des pistes et des éléments pour imaginer des futurs possibles ».

La première salle de l’exposition est consacrée au territoire et rassemble une série d’images trouvées sur place ou collectées sur internet, qui vont du prospectus publicitaire ramassé dans une mine désaffectée – vantant la perspective d’un futur radieux grâce à l’exploitation des ressources minières jusque sur la lune-, à des images satellites et des captures de Google Maps, en passant par des photomontages d’images d’archives.

On glisse ensuite progressivement dans un monde surnaturel, baigné d’une lumière irréelle, dans lequel l’anthropologue laisse place à l’artiste. Lombardi, qui n’a pas fait d’école de photographie, déploie un véritable laboratoire d’expérimentation visuelle, avec des images solarisées, des photogrammes d’objets trouvés sur le sol (passés au scanneur numérique portable pour pouvoir être remis en place) formant un cabinet de curiosités visuel, et des vidéos abstraites traversées de vibrations lumineuses évoquant des apparitions. Les images ressemblent à des visions hallucinées. Très attentif à trouver l’attitude la plus respectueuse possible, il n’a pas réalisé de portrait rapproché des Huichols, afin de s’éloigner des représentations classiques du genre, qu’il juge trop imprégnées du regard occidental. Invité à participer à une cérémonie unissant Indiens huichols et Mexicains chrétiens, il a utilisé des caméras infrarouges à déclenchement automatique, qui restituent les silhouettes floutées des participants dans des images oniriques.

Julien Lombardi, « La terre où est né le soleil », Croisière, jusqu’au 25 septembre.

Exposée juste à côté, Léa Habourdin (1985) explore dans son travail le rapport que les humains entretiennent avec la vie sauvage. En s’intéressant aux forêts primaires, ces réservoirs débordant de vie végétale et animale apparus sur la Terre il y a 380 millions d’années, elle s’est rendu compte qu’il n’en existait plus en France, où ce qui s’en rapproche le plus est la forêt « à caractère naturel », qui n’a pas subi d’intervention humaine depuis plusieurs décennies. Pendant deux ans, elle a accompagné des chercheurs dans des forêts de ce type, situées dans les Vosges et le Queyras. Ces espaces aujourd’hui protégés ne sont pas accessibles au public.

Pour représenter ces sanctuaires naturels, elle a choisi une technique de tirage photographique non polluante à base de plantes. Elle a broyé divers végétaux pour en extraire la chlorophylle, une substance photosensible, et a badigeonné les feuilles de papier avec le jus obtenu, avant de les exposer à la lumière du soleil recouverts des transparents sur lesquels étaient imprimés les photographies, obtenant ainsi après plusieurs jours ou plusieurs semaines d’exposition selon le degré d’ensoleillement, des images appelées anthotypes.

Ce très ancien procédé photographique, dont le nom provient du grec ancien anthos(fleur), a pour défaut – outre sa longue durée d’élaboration – de ne pouvoir être fixé. L’image s’efface donc progressivement lorsqu’elle est exposée à la lumière du jour.

Pour les protéger, l’artiste a conçu de petites armoires dont on peut choisir d’ouvrir les volets pour les observer – ou de ne pas les ouvrir pour les préserver -, comme une métaphore de notre rapport à la forêt, laquelle met un temps considérable à grandir, et que nos interactions avec elle détruisent de la même façon que nous détruisons ici ces fragiles images en les regardant.

En complément, Léa Habourdin présente de grandes sérigraphies réalisées avec des pigments naturels produits à partir d’éléments végétaux.

Léa Habourdin, « Images-Forêts : des mondes en extension », Croisière, jusqu’au 25 septembre.

Éminent représentant de la photographie documentaire couleur, connu notamment pour ses travaux sur le paysage aux États-Unis et sur les liens que l’homme tisse avec lui, l’Américain Mitch Epstein (1952) a, entre 1978 et 1989, effectué huit voyages en Inde alors qu’il était marié à la réalisatrice indienne Mira Nair. La vision intime qu’il a pu développer par ses liens affectifs et familiaux lui a permis de poser un regard éclairé de l’intérieur sur cet ensemble si complexe de cultures, de castes, de minorités et de langues, sans cesser pour autant de l’observer de son point de vue d’étranger. Lui qui avait grandi dans l’entre-soi très convenu d’une banlieue de la Nouvelle-Angleterre des années 1950-1960 découvre là un monde fourmillant où la vie se déroule dans la rue. « Ca a été un éveil culturel incroyable, une sorte de révolution intérieure » explique-t-il.

Fasciné, il prend des dizaines de milliers de photos dont il ne développe qu’une petite partie, laissant le reste à l’état de planches contact. Il en fait un premier livre au début des années 1980, mais il est alors trop « impliqué émotionnellement » pour en faire le tri. Ce n’est que près de quarante ans plus tard, profitant de l’isolement forcé du covid, qu’il s’y est replongé et y a fait une sélection.

Influencé à l’époque par le cinéma indien, pour lequel il collabore alors à plusieurs films avec son épouse – deux sont montrés dans l’exposition – il campe dans ses photographies des personnages contrastés, animés par « les conflits permanents d’une société divisée par le système de classes ».

L’exposition se tient dans le cadre magnifique de l’abbaye de Montmajour, située à quelques kilomètres du centre d’Arles et accessible en bus depuis la gare.

Mitch Epstein, « En Inde. 1978-1989 », Abbaye de Montmajour, jusqu’au 25 septembre.

Pour ceux qui ont encore un peu de temps, le détour par le Musée départemental Arles Antique permet de découvrir une exposition de neuf photographes sélectionnés par Paul Graham, qui portent un regard sur ce qui fait la vie, au sein des États-Unis du XXIe siècle.

On retiendra en particulier les images lumineuses de la série ZZYZX de Gregory Halpern (1977), saisies dans le sud californien, le travail en noir et blanc Elle danse sur Jackson de l’Anglaise Vanessa Winship (1960), réalisé lors de sa traversée des États-Unis en 2013, et la vidéo Hale County This Morning, This Evening (2018) film documentaire tourné par RaMell Ross (1982) dans une communauté noire de l’Alabama, pour lequel il a été nominé aux Oscars et récompensé au festival de Sundance.

« Et pourtant elle tourne », Musée départemental Arles Antique, jusqu’au 28 août.

Associée au festival des Rencontres, la Fondation Luma abrite également deux expositions à ne pas manquer.

Dans la Tour, pour commencer, on peut voir une sélection des photographies du Ghanéen James Barnor (1929) acquises par la fondation dans le cadre de sa collection d’Archives Vivantes. À 93 ans, le sémillant photographe, toujours bon pied bon œil avec son regard curieux et amusé, est venu présenter ses images lors d’une soirée au théâtre antique. En le voyant, on se dit que ce n’est pas un hasard qu’il ait choisi pour nom de son premier studio au début des années 1950, « Ever Young ».

Dans cette première rétrospective française de son travail, dont il a sélectionné lui-même les clichés dans ses archives pléthoriques, on peut voir un panorama de sa longue carrière depuis ses premiers portraits de studio à Accra à la fin des années 1940, en passant par son travail de photographe de presse, dans lequel il a documenté la fin de l’époque coloniale et l’avènement du Ghana à l’indépendance en 1957, sa vision du Swinging London où il vécut entre 1959 et 1969, suivie de ses premières expériences dans la photographie couleur à laquelle il se forma en Angleterre, avant de revenir au Ghana diffuser cette technique et d’y ouvrir un nouveau studio au début des années 1970, témoignant à travers ses portraits des évolutions sociales du pays.

Des images pleines de charme et de gaieté qui illustrent un pan de l’histoire politique et sociale du Ghana, et qui font de James Barnor un important représentant de la photographie africaine du XXe siècle.

« James Barnor : Stories. Le portfolio 1947-1987 », Fondation Luma, La Tour, Galerie des Archives, niveau -2, jusqu’au 25 septembre.

Enfin, la Fondation accueille également, à la Mécanique Générale et à la Grande Halle, une exposition qui ne fait pas partie du festival mais qui vaut absolument le détour : « Live Evil » de l’Afro-américain Arthur Jafa. Le titre de l’exposition est emprunté à un album de Miles Davis, dont Jafa est un fervent admirateur.

Première rétrospective d’importance qui lui soit consacrée, elle montre un éventail d’œuvres récentes et plus anciennes de ce réalisateur de films et artiste majeur, récompensé du Lion d’or à la biennale de Venise en 2019 pour sa vidéo « The White Album », présentée dans l’exposition.

Son travail porte sur l’expérience d’être noir dans l’Amérique contemporaine, sur la violence, la répression, le racisme déclaré ou insidieux.

Difficile de parler de cette œuvre inclassable, indescriptible, qui par moments vous met en état de sidération. Il faut vraiment la vivre, ce que je vous encourage à faire, en prévoyant un peu de temps car les vidéos sont parfois longues et nécessitent de s’y immerger complètement.

Arthur Jafa, Monster, 1988-2017 (Autoportrait d’Arthur Jafa)

« Arthur Jafa : Live Evil », Parc des Ateliers, Mécanique Générale et La Grande Halle, jusqu’au 31 octobre.

Arles 2022

Les Rencontres de la photographie

Jusqu’au 25 septembre 2022

www.rencontres-arles.com