Rassemblées à Bâle à l’occasion de cette 48e édition, les plus prestigieuses galeries d’art moderne et contemporain du monde entier ont offert une fois encore aux visiteurs leur moisson de stars du marché de l’art, attirant cette année un nombre exceptionnel de collectionneurs qui y ont trouvé leur bonheur, faisant aussi celui des marchands.

Fondée en 1970 par trois galeristes bâlois (dont Ernst Beyeler), Art Basel est devenue en quelques décennies un véritable empire, se dédoublant en 2002 à Miami afin de mieux attirer les collectionneurs américains du Nord et du Sud, puis s’implantant à Hongkong en 2013 pour conquérir le marché asiatique. La manifestation qui se tient chaque année en Suisse au mois de juin reste cependant LA plus grande foire d’art moderne et contemporain au monde. Réunissant 291 galeries, essentiellement européennes et américaines, de ce qui constitue l’élite du marché artistique mondial, l’édition 2017 a rassemblé les œuvres de plus de 4000 artistes.

Le succès rencontré cette année découle certainement de la concomitance exceptionnelle de plusieurs évènements majeurs de l’art contemporain, à savoir la Biennale de Venise, ouverte le mois dernier, qui a lieu comme son nom l’indique tous les deux ans, la Documenta de Kassel, inaugurée la semaine dernière, qui se tient tous les cinq ans et le Skulptur Projekte de Münster, qui ne se produit, lui, que tous les dix ans.

Beaucoup de collectionneurs non-européens ont fait la boucle ces derniers jours pour assister à l’ensemble de ces manifestations, ce qui a amené à Bâle de nombreux amateurs qui n’y étaient plus venus depuis quelques années. Parmi eux, beaucoup d’Américains et un grand nombre d’Asiatiques, ceux-ci se déplaçant souvent en groupe sous la conduite d’un guide ou d’un conseiller artistique.

L’attrait d’Art Basel, c’est d’abord la qualité générale des œuvres, qui fait penser que l’on se promène dans un musée, sauf que tout y est à vendre. C’est aussi la présence en nombre des grands noms de l’art moderne et contemporain. Aucune autre foire ne rassemble une telle quantité de Picasso, de Basquiat, etc. Même si toutes les œuvres ne sont pas de qualité égale, la concentration de ces icônes de l’art contribue à attirer un public très large (95.000 personnes cette année), malgré le coût élevé du billet d’entrée (60 FS). A propos de Basquiat, la vente record de 110,5 millions de dollars réalisée le mois dernier chez Sotheby’s à New York pour une de ses toiles représentant une tête noire sur fond bleu a naturellement encouragé quelques heureux propriétaires d’œuvres de l’artiste à les remettre sur le marché, amenant dans certaines galeries une accumulation inédite d’œuvres du peintre disparu en 1988 (exemple à la galerie Van de Weghe de New York dont le stand abritait pas moins de quatre Basquiat).

Coup d’œil sur quelques propositions relevées dans les galeries :

Mais ce qui fait également l’intérêt d’Art Basel c’est l’exposition Unlimited qui se déploie sur les 16.000 m2 du Hall 1. Confiée pour la sixième année consécutive à Gianni Jetzer, conservateur en chef du Hirshhorn Museum and Sculpture Garden de Washington D.C., l’exposition, qui rassemblait dans cette édition 76 œuvres, permet notamment aux artistes sélectionnés et aux galeries partenaires d’exposer des œuvres monumentales de très grand format, comme la Blue Star d’Otto Piene qui accueillait les visiteurs à l’entrée, ou le dirigeable réalisé par Chris Burden en hommage à Santos Dumont.

Peter Stämpfli, Royal, 1971, Galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois © Isabelle Henricot

Secundino Hernández, Four Seasons, Between Summer and Fall, 2016/2017, Galeries Bärbel Grässlin/Krinzinger/Victoria Miro © Isabelle Henricot

Barbara Kruger, Untitled (Our people are better than your people), 2017, Sprüth Magers Gallery © Isabelle Henricot

Chris Burden, Ode to Santos Dumont, 2015, Gagosian Gallery © Isabelle Henricot

Accrochés au plafond, de grands filets de pêche retiennent des brassées de bouteilles enchainées les unes aux autres, le goulot enserré dans des fers. Sur chacune d’elles sont gravées les informations connues sur un esclave (nom, pays d’origine, bateau, propriétaire, plantation, prix). L’installation Messages from the Atlantic Passage (2017) de Sue Williamson rend hommage aux 12,5 millions d’Africains expédiés vers les Amériques entre 1525 et 1866.

Sue Williamson, Messages from the Atlantic Passage, 2017, Goodman Gallery © Isabelle Henricot

Conçue pour une exposition sur la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, l’installation Amerikkka de Cildo Meireles est constituée d’un soubassement recouvert de 20.000 œufs (en bois) au-dessus duquel est suspendu un couvercle garni de 40.000 douilles de balles, prêt à écraser la fragile assise des œufs.

Cildo Meireles, Amerikkka, 1991/2013, Galerie Lelong/Galeria Luisa Strina © Isabelle Henricot

Evoquant la consommation et le gaspillage, l’installation Through the Wall de Song Dong (2016) utilise des matériaux récupérés sur les maisons en démolition de Pékin et crée à l’aide d’une accumulation de miroirs et de luminaires une mise en abyme de l’espace.

Song Dong, Through the Wall, 2016, Pace Gallery © Isabelle Henricot

Les drapeaux déployés de Phyllida Barlow interrogent la notion de patrie et de frontières, si serrés qu’ils ne permettent même pas de se faufiler entre leurs mâts dont les profils font penser à des manches de fusil.

Phyllida Barlow, Untitled: 100 banners, 2015, Hauser & Wirth Gallery © Isabelle Henricot

Dans un esprit plus ludique, Rob Pruitt s’est amusé à associer des portraits photographiques de célébrités de l’art avec ceux d’autres personnages célèbres, réels ou fictionnels.

Rob Pruitt’s Official Art World /Celebrity Look-Alikes, 2016/2017, Gavin Brown’s Enterprise © Isabelle Henricot

La série photographique de Klaus Rinke reproduisant 112 gestes de la partie supérieure du corps inaugure en 1970 un nouveau vocabulaire de langage corporel et d’expressions d’état intérieur.

Klaus Rinke, Mutations I. Düsseldorf, Primary Demonstration: 112 Gestures of the Upper Body, 1970, Kicken Berlin Gallery © Isabelle Henricot

Réinventant le canapé Boca de Dali, John Baldessari propose une mise en scène d’allure hollywoodienne impliquant un canapé en forme d’oreille – sur lequel se reposaient de manière intermittente un modèle accompagné d’un chien – et des appliques-jardinières en forme de nez renversés.

John Baldessari, Ear Sofa; Nose Sconces with Flowers, 2009/2017, Marian Goodman/Sprüth Magers Galleries © Isabelle Henricot

L’œuvre Sutter’s Mill de Jason Rhoades, disparu en 2006, évoque le processus créatif en perpétuelle déconstruction et reconstruction de l’artiste.

Jason Rhoades, Sutter’s Mill, 2000, Hauser & Wirth/ David Zwirner Galleries © Isabelle Henricot

Pour Nick Cave, il faut parler fort pour se faire entendre mais les musiciens de sa fanfare sont enrobés d’une sorte de couverture décorée de boutons nacrés qui les englobe collectivement dans le silence.

Nick Cave, Speak Louder, 2011, Jack Shainman Gallery © Isabelle Henricot

Recourant au porte-bouteille emblématique de l’œuvre de Duchamp, la « forêt » de Bethan Huws se veut l’évocation d’une nature indomptée chargée d’un potentiel de croissance et de changement.

Bethan Huws, Forest, 2008-2009, Galerie Tschudi/Vistamare Gallery © Isabelle Henricot

Donna Huanca a créé pour la foire une performance intitulée Bliss (Reality Check) dans laquelle des modèles nues recouvertes de peinture évoluaient dans un décor changeant animé de sculptures, de sons et de senteurs.

Donna Huanca, Bliss (Reality Check), 2017, Peres Projects Gallery © Isabelle Henricot

Durant l’été 1971, l’artiste Adrian Piper se livra à une performance intitulée Food for the Spirit. S’enfermant dans un appartement à New York où elle ne se nourrit que de jus, elle s’immergea dans la lecture de la Critique de la raison pure de Kant, s’interrompant ponctuellement pour des séances de yoga ou d’écriture et se photographiant de temps en temps devant un miroir en chantant des extraits du texte. Les tirages sombres dans lesquels émerge sa silhouette de plus en plus ténue reflètent la lente dissolution de l’artiste dans l’œuvre du philosophe, absorbée peu à peu par celle-ci au risque d’y disparaître.

Adrian Piper, Food for the Spirit, 1971-1997, Lévy Gorvy Gallery © Isabelle Henricot

L’installation Orrizonte de Francesco Arena met en scène une simple poutrelle métallique encastrée dans les parois à hauteur de regard, recouverte de deux centimètres de terre provenant de Lampedusa, ligne d’horizon sur laquelle se focalise les milliers de migrants qui traversent la Méditerranée en quête de cet eldorado.

Francesco Arena, Orizzonte, 2012-2017, Galleria Raffaella Coretese/Sprovieri Gallery © Isabelle Henricot

Mettant l’accent sur les rituels et la symbolique du partage de la nourriture, la performance Cooking the World de l’artiste indien Subodh Gupta faisait le buzz en proposant des repas servis tout au long de la journée dans une maison réalisée avec des ustensiles de cuisine usagés de provenances diverses.

Subodh Gupta, Cooking the World, 2017, Kukje/Tina Kim Galleries © Isabelle Henricot

Subodh Gupta, Cooking the World (inside), 2017, Kukje/Tina Kim Galleries © Isabelle Henricot

Parmi les nombreuses vidéos projetées dans l’exposition, Citizen’s Forest (2016) du Coréen Park Chan-kyong, projetée sur trois écrans, illustre la procession fantomatique, à travers la forêt, des victimes des principaux épisodes de l’histoire de la Corée moderne.

Park Chan-kyong, Citizen’s Forest, 2016, Kukje/Tina Kim Galleries © Isabelle Henricot

Dans Anubis de l’Israélienne Michal Rovner, les yeux brillants des chacals, saisis par les caméras de surveillance et autres équipements militaires de capture d’images utilisés par l’artiste, semblent observer à leur tour le spectateur, donnant une impression de familiarité mêlée de menace.

Michal Rovner, Anubis, 2016, Pace Gallery © Isabelle Henricot

Mais les films les plus marquants étaient ceux de l’Italien Yuri Ancarani et du Ghanéen John Akomfrah.

Lancé sur les traces d’un fauconnier participant à une compétition au Qatar, Ancarani dévoile dans The Challenge (2016) les incroyables images des richissimes émirs se livrant à leurs loisirs préférés au cœur de grands paysages désertiques (on n’est pas loin du bac à sable). Sans avoir vu l’intégralité du film (qui dure 70 min) mais de très larges extraits, pas une femme entrevue à l’horizon d’une dune, elles sont invisibles…

Yuri Ancarani, The Challenge, 2016, Zero Gallery © Isabelle Henricot

Yuri Ancarani, The Challenge, 2016, Zero Gallery © Isabelle Henricot

Yuri Ancarani, The Challenge, 2016, Zero Gallery © Isabelle Henricot

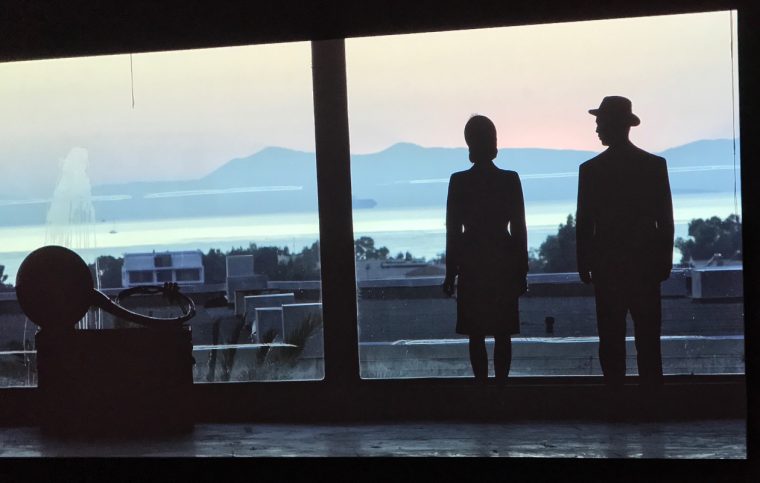

Filmé dans des paysages sublimes du sud de la Grèce et dans un aéroport à l’abandon à proximité d’Athènes, le film de John Akomfrah, The Airport (2016), est une méditation sur l’histoire de la Grèce et sur sa récente crise financière. D’une beauté envoûtante, les images projetées sur trois écrans s’accompagnent d’une bande-son conçue également par l’artiste.

John Akomfrah, The Airport, 2016, Lisson Gallery © Isabelle Henricot

John Akomfrah, The Airport, 2016, Lisson Gallery © Isabelle Henricot

John Akomfrah, The Airport, 2016, Lisson Gallery © Isabelle Henricot

Photo de titre: Unlimited, Art Basel 2017 © Isabelle Henricot