Difficile cette année d’établir un classement des meilleures expositions à voir dans la cité provençale, tant le programme est riche et varié. Voici un tour d’horizon des plus marquantes.

Le regard humaniste de Mary Ellen Mark

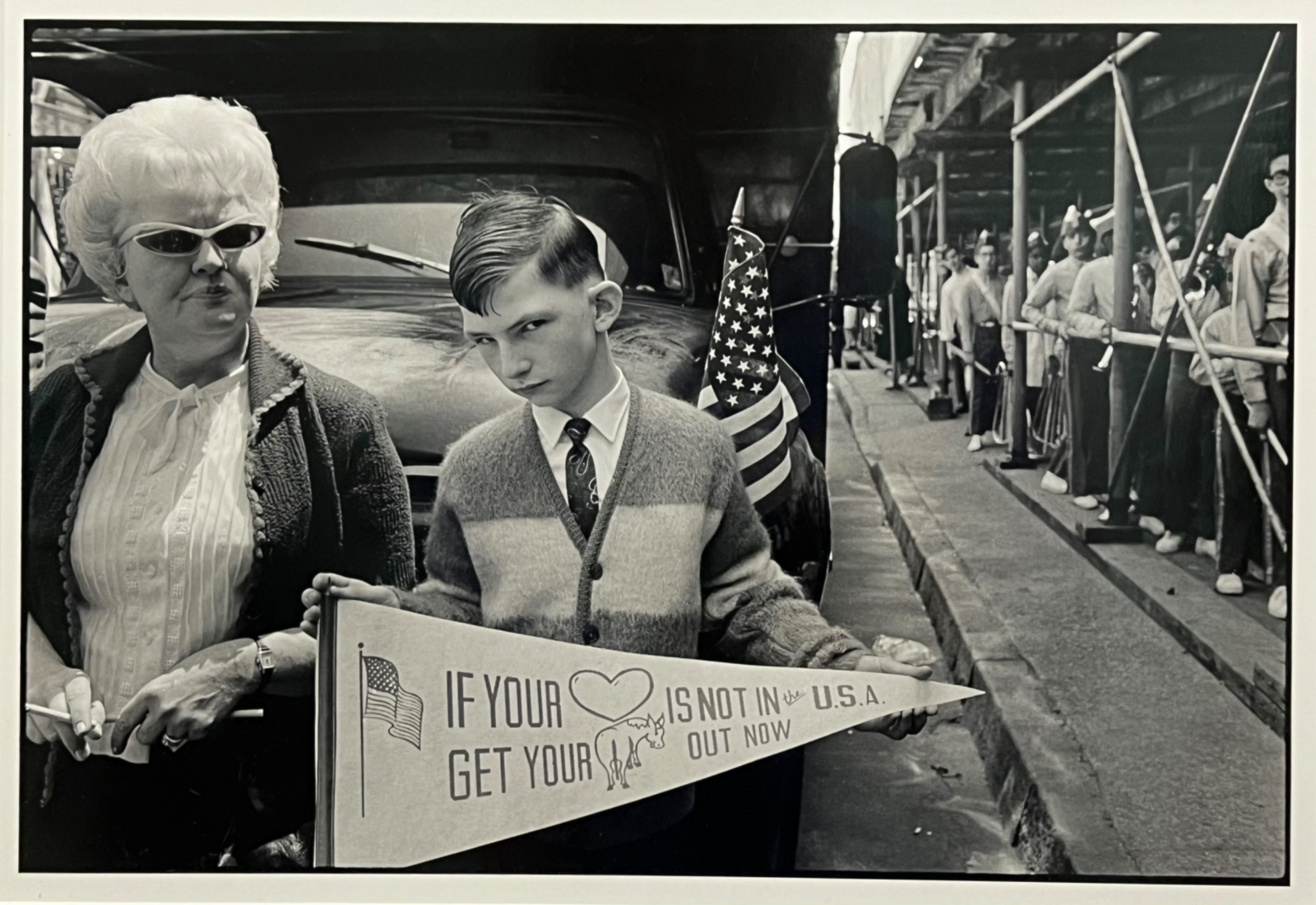

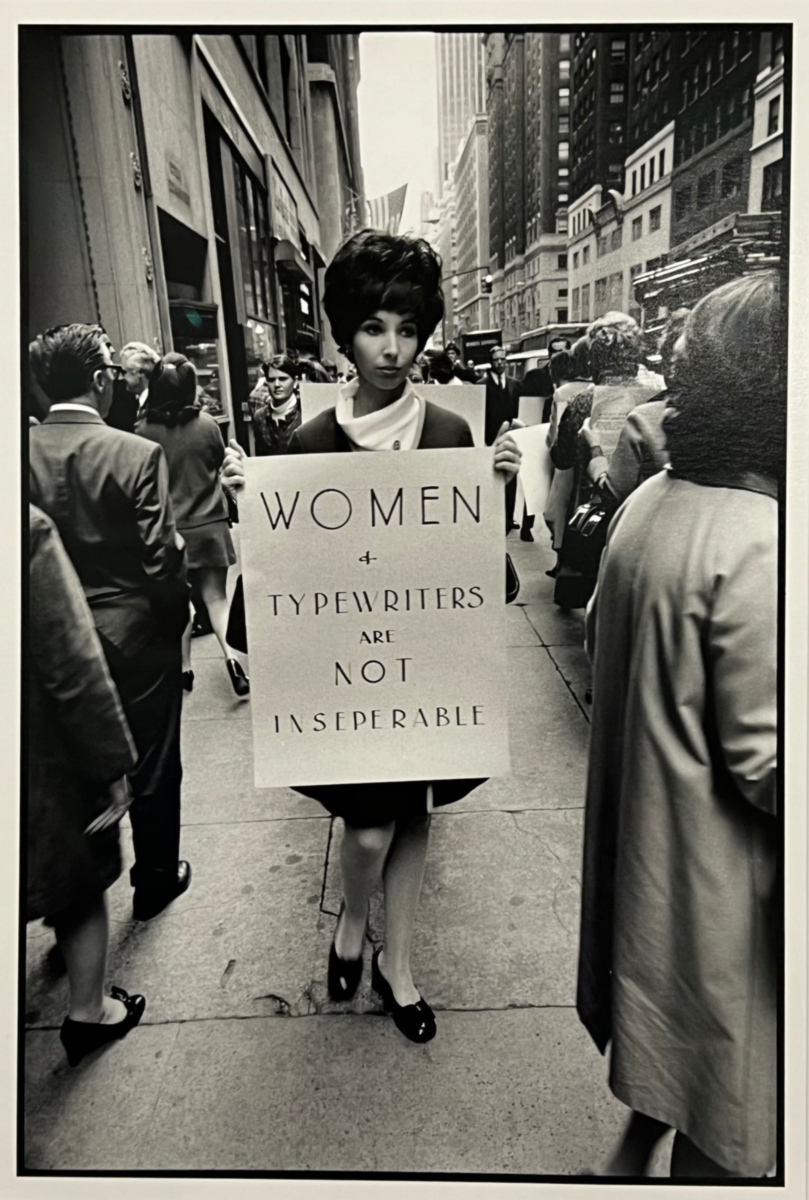

Immanquable dans cette 55e édition, la première rétrospective consacrée à l’Américaine Mary Ellen Mark – intitulée précisément « Rencontres » – se tient à l’Espace Van Gogh. Des États-Unis à l’Inde, des enfants des rues aux femmes internées, de l’univers du cirque à celui de la prostitution, cette remarquable photographe documentaire n’a cessé de porter un regard plein d’empathie et de respect sur les marginalisés et laissés-pour-compte de la société, établissant souvent des liens durables avec ceux qu’elle a rencontrés. Captivée depuis l’enfance par la photographie, Mary Ellen Mark (1940-2015) complète ses études en peinture et histoire de l’art à l’université de Pennsylvanie par un master en photojournalisme, et obtient en 1965 une bourse de photographie pour voyager en Turquie qui lui permettra parallèlement de visiter plusieurs pays européens. En 1966, elle s’installe à New York et commence à photographier les gens dans la rue, documentant du même coup les manifestations pour et contre la guerre du Vietnam, et les mouvements d’émancipation des femmes.

Mary Ellen Mark, Manifestants contre la guerre du Vietnam, New York, 1968

Mary Ellen Mark, Manifestant pro-guerre du Vietnam et sa mère, New York, 1968

Mary Ellen Mark, Piquet de grève pour le droit des femmes, New York, 1969

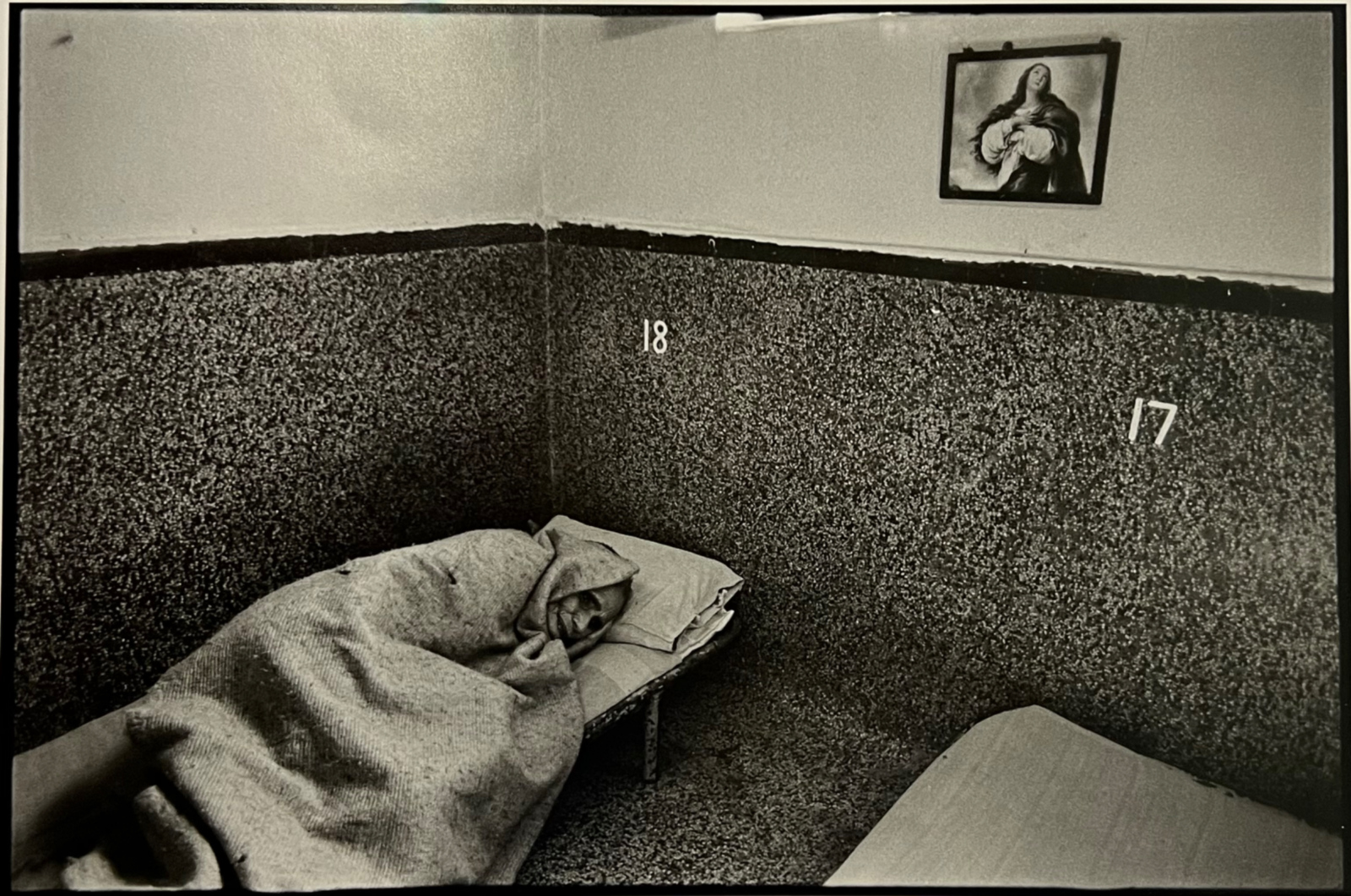

Son travail va d’ailleurs constamment naviguer entre le reportage, la photographie documentaire et une approche plus intimiste de ses modèles, très caractéristique de sa pratique. Assez vite, les commandes qu’elle réalise pour de grands magazines de presse, ainsi que son travail de photographe de plateau pour le cinéma, vont ouvrir la voie à des recherches plus personnelles dans lesquelles elle approfondit les sujets qui l’intéressent. Ainsi la bouleversante série Ward 81 résultant de son immersion en 1976 au cœur du quartier de haute sécurité pour femmes de l’hôpital psychiatrique de l’Oregon, où elle partagera pendant six semaines le quotidien des femmes internées, fait suite à sa découverte de ce lieu lors du tournage du film Vol au-dessus d’un nid de coucou de Milos Forman l’année précédente, sur le plateau duquel elle assurait la photographie.

Mary Ellen Mark, série Quartier 81, Hôpital d’état de l’Oregon, 1976

Mary Ellen Mark, Patiente retenue au quartier 81, Oregon State Hospital, 1976

Mary Ellen Mark, Laurie dans la baignoire du bloc 81, Oregon State Hospital, 1976

Mary Ellen Mark, Mary Iris dans la douche, Bloc 81, Oregon State Hospital, 1976

En 1983, un reportage effectué avec la journaliste Cheryl McCall pour le magazine Life sur les enfants des rues de Seattle donnera lieu au projet le plus long que la photographe ait réalisé, centré sur une jeune adolescente fugueuse de 13 ans, droguée et prostituée – Erin Blackwell, dite Tiny-, dont elle suivra l’itinéraire de 1983 jusqu’à la fin de sa vie en 2015, lui consacrant avec son mari, le réalisateur Martin Bell, plusieurs films et nouant avec elle une relation d’affection profonde (le film « Erin »projeté dans l’exposition associe des images tournées en 1983, 1991 et 2004).

Mary Ellen Mark, Tiny déguisée pour Halloween, Seattle, 1983

Mary Ellen Mark, Tiny, enceinte de Daylon, Seattle, 1985

Mary Ellen Mark, Tiny dans la salle de bain avec Rayshon et E’Mari, Seattle, 2003

Mary Ellen Mark, Tiny et J’Lisa sur le canapé, Seattle, 2014

Fascinée par l’Inde qu’elle découvre en 1968, Mary Ellen Mark y reviendra souvent. Dès son premier séjour, la photographe est attirée par l’univers chatoyant de Falkland Road à Bombay, rue grouillante et colorée abritant les bordels de la ville qu’elle tente de photographier mais où elle se heurte à l’hostilité des clients et des prostituées qui la rejettent à coups de seaux d’eau ou de jets d’ordures. Sans se décourager, elle y revient à chacun de ses voyages sans réussir à prendre des photos mais en 1978, l’attention qu’elle porte à ces femmes et le temps qu’elle consacre à établir un lien avec elles – elle y passera trois mois – finissent par les apprivoiser et lui permettre d’entrer dans l’intimité de leur vie, de saisir, avec la pudeur qui la caractérise, la condition misérable dans laquelle elles survivent et la réalité humaine qui se cache derrière ces « cages ».

Mary Ellen Mark, Falkland Road, Mumbai, 1978

En 1980, Mark se rend à Calcutta auprès de Mère Teresa pour un reportage destiné au magazine Life. Profondément marquée par l’expérience qu’elle vivra là-bas, elle demandera à la religieuse l’autorisation de revenir l’année suivante. Non croyante, Mary Ellen Mark écrit dans son journal lors de ce séjour : « Je n’arrête pas de penser au destin – et à la chance. Pourquoi suis-je née dans une vie si libre et si belle, et pourquoi pas eux ? Ce n’est pas juste ».

Mary Ellen Mark, Mère Teresa au foyer pour mourants, Kolkata (Inde), 1980

Mary Ellen Mark, Foyer pour mourants, Kolkata, Inde, 1980

Entre 1989 et 1990, elle revient une nouvelle fois en Inde pour se plonger, six mois durant, dans le monde des cirques itinérants. Les images qu’elle ramène de cet univers si particulier et de ses créatures fantastiques sont empreintes, comme tout le reste de son travail, d’une dimension humaniste et sensible qui leur confère une force remarquable.

Mary Ellen Mark, Usman et son fils, Jumbo Circus, Mumbai (Inde), 1992

Mary Ellen Mark, Contorsionniste et son chiot Sweety, Great Raj Kamal Circus, Upleta (Inde), 1989

Mary Ellen Mark, Hippopotame et artiste, Great Rayman Circus, Chennai (Inde), 1989

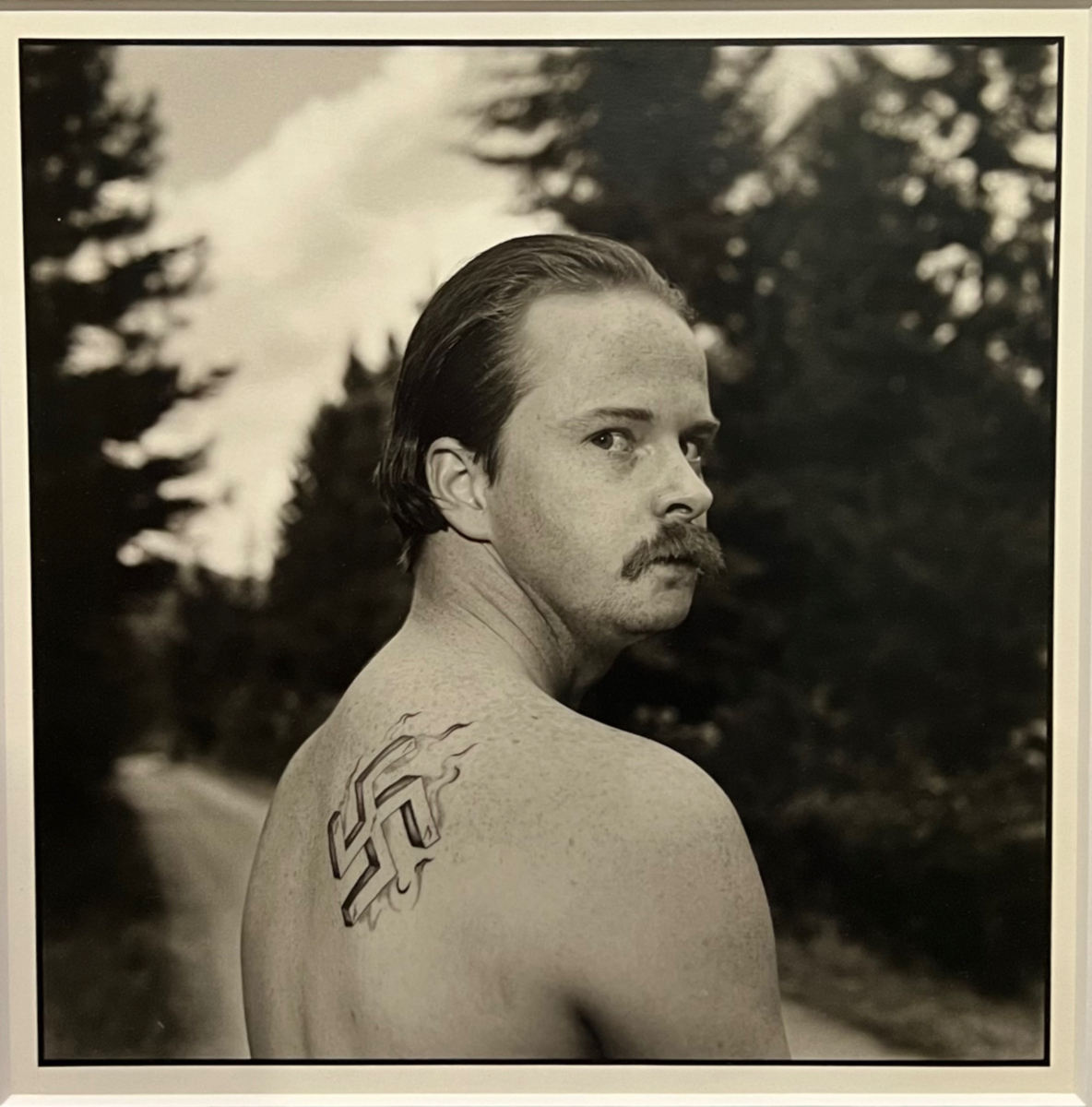

En dehors de ses voyages, Mark s’est beaucoup intéressée à son propre pays : la société américaine à travers ses composantes les plus variées, et surtout les moins glamour, reste pour elle une source d’inspiration inépuisable. Les portraits qu’elle réalise au cœur de l’Amérique rurale et profonde conjuguent une réalité qui s’avère souvent brutale avec une vision qui reste cependant toujours respectueuse des protagonistes, même lorsqu’il s’agit d’émules du Ku Klux Klan et de néonazis qu’elle photographie écœurée en 1986, envoyée par le Sunday Times magazine pour couvrir le « Congrès des nation aryennes » en Idaho.

Mary Ellen Mark, Un père et sa fille au congrès des nations aryennes, Hayden Lake, Idaho, 1986

Mary Ellen Mark, Homme tatoué au congrès des nations aryennes, Hayden Lake, Idaho, 1986

La famille Damm, qu’elle rencontre lors d’un reportage commandé par le magazine Life en 1987, est un autre exemple de cette Amérique des marges, à des années-lumière du mythique rêve américain. Les photos de cette famille sans abri (une mère, ses deux enfants et son compagnon) vivant dans une voiture en Californie dans une déchéance totale vont susciter beaucoup d’émotion au sein du pays, faisant affluer des dons de toutes sortes en leur faveur. Cet élan de générosité restera malheureusement sans effet sur le destin des Damm, que Mark retrouvera sept ans plus tard échoués dans un bâtiment en ruine, sans eau ni électricité, avec deux jeunes enfants de plus – aucun d’entre eux n’étant scolarisé -, dans une atmosphère de chaos complet.

Mary Ellen Mark, La famille Damm, Jesse et son chien Runtley, Los Angeles, 1987

Mary Ellen Mark, La famille Damm dans sa voiture, Los Angeles, 1987

Mary Ellen Mark, Chrissy, Dean et Linda Damm, Llano, Californie, 1994

À côté de ces cas désespérés, Mary Ellen Mark peut aussi porter un regard amusé et tendre sur ses contemporains, que ce soient les habitants vieillissants de South Beach en Floride qu’elle photographie pour le magazine Stern, ou les jumeaux de tous âges rencontrés au Twins Days Festival dans l’Ohio, dont elle tire des portraits à la fois drôles et attachants. Un grand coup de cœur.

Mary Ellen Mark, « Rencontres », Espace Van Gogh, jusqu’au 29 septembre.

Mary Ellen Mark, Couple dans leur maison pour le Nouvel An, Miami Beach, Floride, 1979

Mary Ellen Mark, Vashira et Tashira Hargrove, Suffolk, NY, 1993

L’odyssée héroïque de Cristina de Middel

Née en Espagne en 1975 et vivant au Brésil, la photographe hispano-belge qui préside l’agence Magnum présente dans l’Église des Frères Prêcheurs « Voyage au centre », en référence au roman de Jules Verne Voyage au centre de la Terre. En 2015, alors qu’elle roule en plein désert sur une autoroute américaine proche de la frontière mexicaine, Cristina de Middel repère au bord de la route un hameau nommé Felicity (Bonheur) qui arbore fièrement le titre de « Center of the World ». Intriguée, elle s’arrête et découvre un lieu totalement improbable, créé de toutes pièces en 1986 par un Français qui l’a baptisé d’après le prénom de sa femme Felicia. La découverte de ce site sera le point de départ du projet qu’elle présente ici. Installée à cette époque au Mexique, où la question de la migration est un sujet de préoccupation constant qui s’est naturellement renforcé sous la présidence de Donald Trump, Cristina de Middel imagine une sorte d’épopée dystopique dont Felicity serait la destination ultime. Invitant à se départir du point de vue courant qui tend à considérer les migrants sous les seuls angles de victimes ou de menaces, elle propose d’adopter une perspective moins polarisante en les traitant comme les héros d’une histoire, et en soulignant le courage et la détermination de ces individus qui quittent leur pays pour venir en aide à leur famille, en risquant leur vie pour atteindre un pays où l’on ne veut pas d’eux. Dans un récit mi-réel, mi-fictionnel qui est caractéristique de son travail, elle transpose le voyage des migrants à travers le Mexique en une odyssée où ceux-ci tiennent les rôles principaux. Convoquant la mythologie et les légendes encore très vivaces au Mexique, elle entrelace l’imaginaire et le réel pour composer une fresque mêlant images allégoriques et photos documentaires, dans laquelle le fantastique vient sublimer la réalité et en adoucir la violence. On voit ainsi sur la plage de Tijuana coupée par le ‘Tortilla Wall » – le mur qui s’enfonce dans le Pacifique à un endroit où les courants sont très dangereux – un perchiste s’apprêtant par un saut symbolique à rejoindre les États-Unis, ou encore une jeune migrante adossée aux barreaux du même mur, vêtue d’un large sweatshirt à l’effigie grimaçante de Trump. Sur une autre image, un enfant à l’air grave porte un T-shirt sur lequel on peut lire « mon père est allé aux Etats-Unis et tout ce que j’ai reçu est ce T-shirt pourri », allusion au fait que plus d’un enfant sur cinq en Amérique latine et dans les Caraïbes grandit sans l’un de ses parents pour raison de migration. Le cliché d’apparence banale représentant un champ de fleurs est l’une des photographies les plus difficiles que la photographe ait eu à prendre, s’agissant d’une plantation de pavots servant à la fabrication d’opium et d’héroïne que Cristina de Middel n’a été autorisée à photographier qu’après de longues tractations avec les responsables des cartels.

Cristina de Middel, Celle qui s’en est allée [La que se Fue], série Voyage au centre [Journey to the Center], 2021

Cristina de Middel, série Voyage au centre [Journey to the Center], 2021

Cristina de Middel, Champ de pavots, série Voyage au centre, 2021

Le portrait du jeune homme au visage cerné par un tégu (gros lézard d’Amérique du Sud dont la longueur peut dépasser un mètre) fait allusion au goût des trafiquants pour les animaux exotiques, mais c’est aussi une référence à la célèbre image « Notre-Dame des iguanes » réalisée par Graciela Iturbide, figure emblématique de la photographie mexicaine admirée par Cristina de Middel. D’autres photographies sont laissées à la seule interprétation du spectateur, comme ce portrait de jeune homme dont la tête est couronnée d’un cactus, sorte de prince du désert dont les chefs des cartels qui règnent sur ces territoires seraient les avatars.

Cristina de Middel, à gauche Revenir à nouveau [Volver volver], série Voyage au centre [Journey to the Center], 2021

Cristina de Middel, Une pierre sur le chemin [Una piedra en el Camino], série Voyage au centre [Journey to the Center], 2021

Mais derrière ces prises de vue souvent très belles se cache une réalité extrêmement brutale dont les photos documentaires de Cristina de Middel, qui a longtemps exercé le métier de photojournaliste, rendent compte avec une acuité frappante. Les reportages qu’elle a pu faire en accompagnant les migrants, en recueillant leurs témoignages, en interrogeant les passeurs et en parlant avec des membres des cartels sont l’autre versant de cette exposition.

Cristina de Middel s’est embarquée pour une journée à bord du train de marchandises qui traverse le Mexique du Sud au Nord jusqu’à proximité de la frontière des Etats-Unis, sur lequel les migrants s’agglomèrent par grappes, groupés entre les wagons ou allongés sur le toit. Le train est surnommé la Bestia (la Bête), en raison des dizaines d’accidents ou de chutes mortelles qui surviennent chaque année lors du voyage, comme s’il s’agissait d’un monstre cherchant à avaler ces passagers clandestins qui sont aussi régulièrement la cible de racket ou de prises d’otages durant le trajet. Le parcours (3.325 km) de Tapachula, près de la frontière avec le Guatemala, jusqu’à Caborca, à proximité de la frontière Mexique – Etats-Unis, peut prendre plusieurs semaines. Une association de femmes bénévoles, Las Patronas [les patronnes], s’occupe depuis 1995 de distribuer de la nourriture et des boissons aux migrants voyageant sur la Bestia, en les accrochant par des ficelles le long des voies pour leur permettre de les attraper plus facilement.

Cristina de Middel, Images du voyage en train, série Voyage au centre [Journey to the Center], 2021

Cristina de Middel, Bouteilles accrochées par des ficelles par les bénévoles de l’association Las Patronas, série Voyage au centre [Journey to the Center], 2021

Cristina de Middel, Femmes de l’association bénévole Las Patronas, série Voyage au centre [Journey to the Center], 2021

Près de la frontière étatsunienne, la photographe est montée dans une camionnette qui emmenait les migrants jusqu’au point de départ de leur longue marche nocturne dans le désert. Tous munis de casquettes et sacs à dos imprimés de motifs camouflage, et de jerrycans d’eau identiques, on les voit se fondre en file indienne dans la nuit. Les supérettes d’Altar, dernière bourgade mexicaine avant la frontière, vendent à prix d’or ces kits de parfait migrant – vêtements de camouflage, chaussons à semelles recouvertes de poils pour éviter de laisser des traces qui mettraient les patrouilles américaines à leurs trousses.

Cristina de Middel, Dépose des migrants au point de départ de leur marche, série Voyage au Centre [Journey to the Center], 2021

Cristina de Middel, Au départ de la marche dans le désert, série Voyage au Centre [Journey to the Center], 2021

Cristina de Middel, Début de la marche dans le désert, série Voyage au Centre [Journey to the Center], 2021

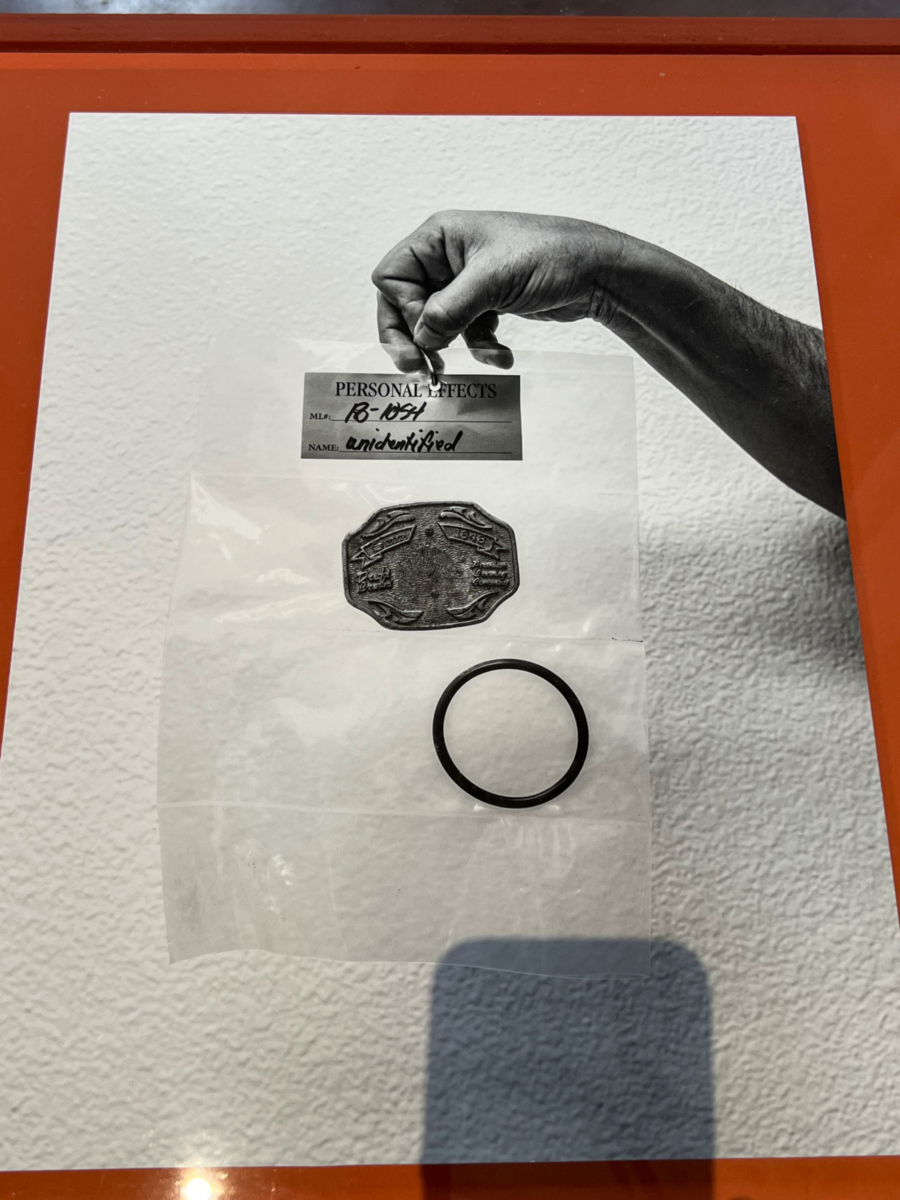

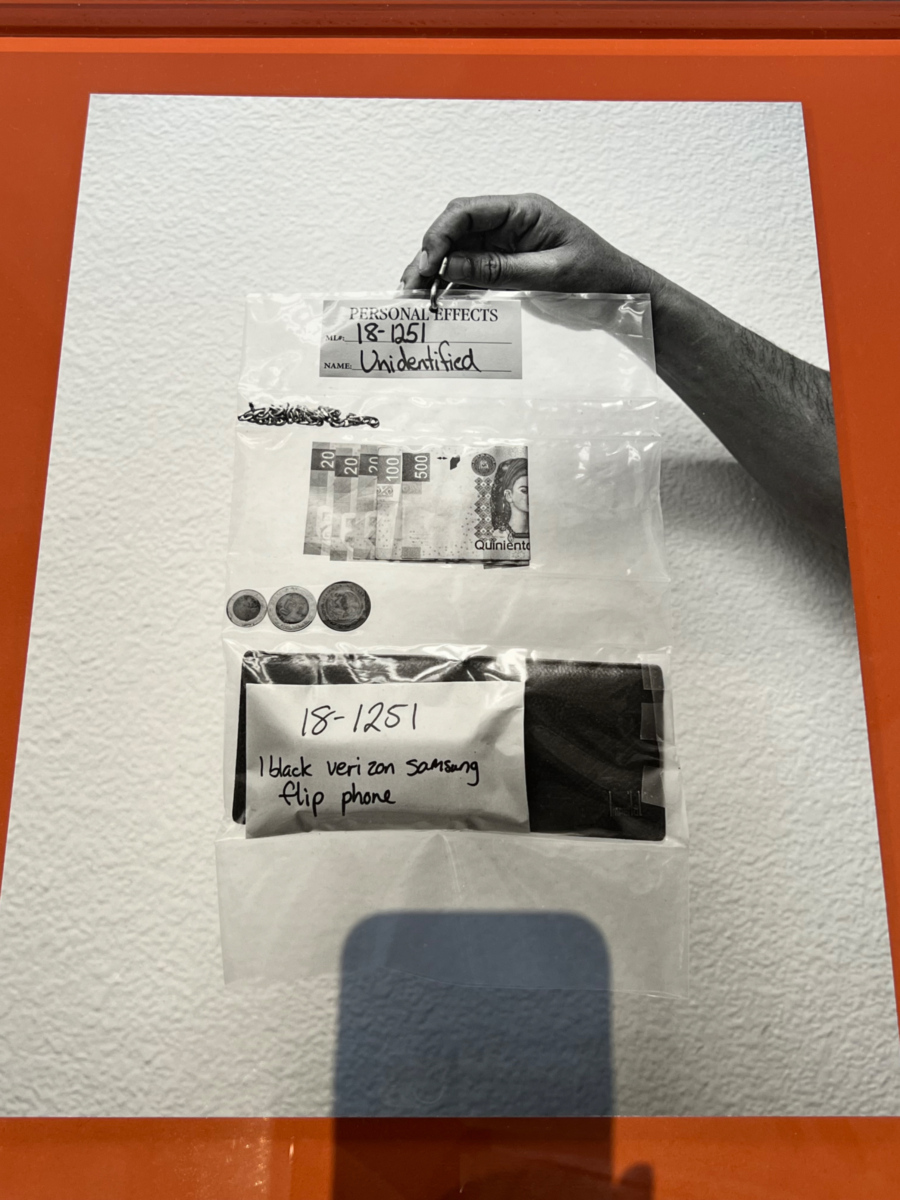

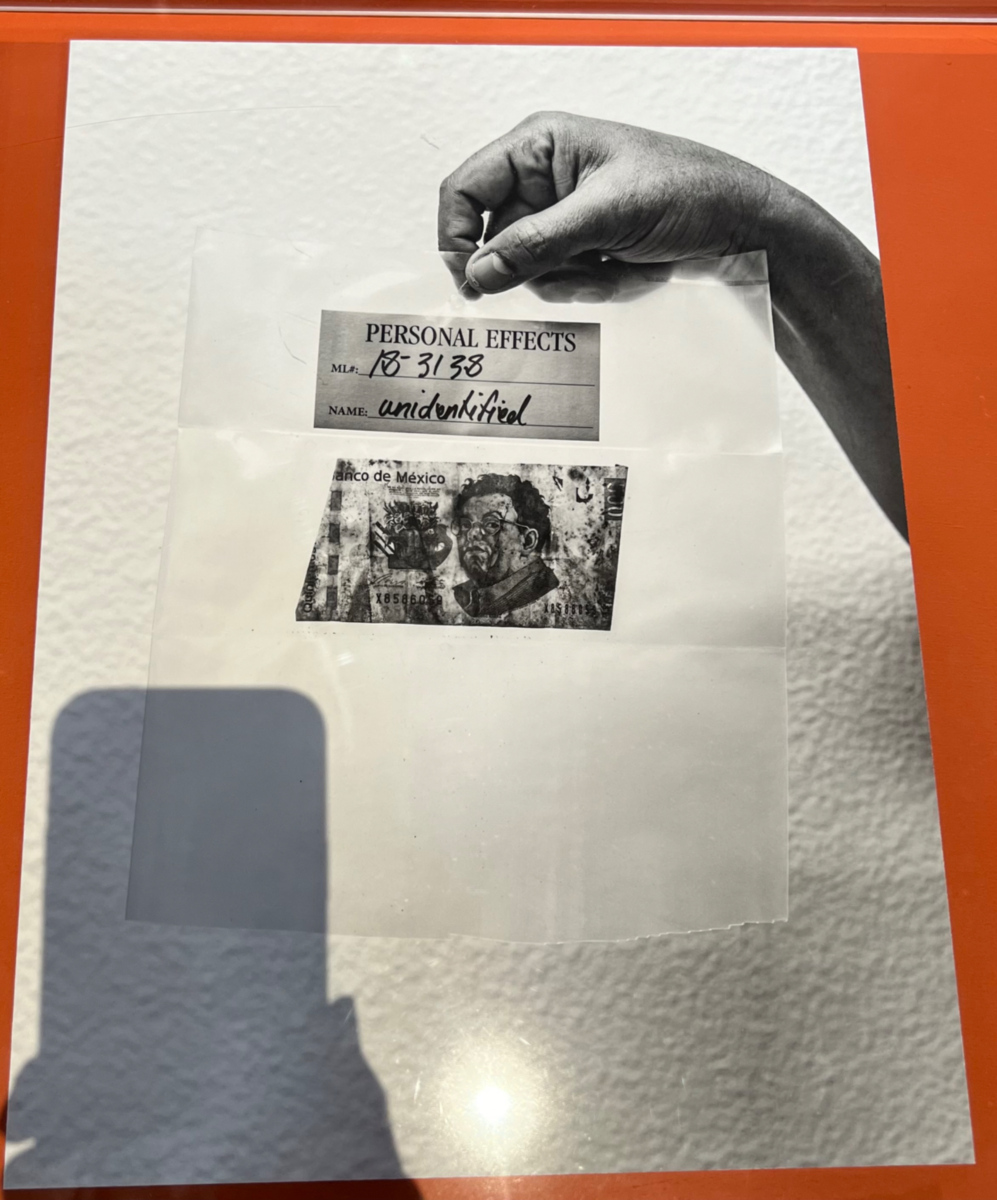

La photographe explique que l’obstacle le plus redoutable auquel sont confrontés les migrants durant leur long périple n’est pas le mur – même s’il paraît infranchissable – mais bien le désert qui se trouve derrière, dans lequel il faut marcher pendant des jours sous des températures extrêmes, et où il n’y a ni eau ni nourriture. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) recense chaque année des centaines de morts dans cette zone, mais il y en a sans doute beaucoup plus car, dans cette atmosphère très sèche, les corps disparaissent très rapidement. Une organisation de protection des droits humains basée en Arizona se charge de récupérer les objets retrouvés autour des disparus (quelques pièces de monnaie, parfois un téléphone ou des billets de banque), de les rassembler dans des sachets en plastique numérotés et de les envoyer dans un laboratoire d’analyse pour retrouver l’ADN des personnes auxquelles ils ont appartenu afin d’essayer de retrouver leurs familles. Les témoignages de migrants recueillis par Cristina de Middel, que l’on peut lire dans le catalogue, donnent corps à ces milliers de disparus, car ils font prendre conscience de l’histoire personnelle enfouie derrière chacune de ces vies.

Cristina de Middel, Vue du Mur dans le désert, série Voyage au Centre [Journey to the Center], 2021

Cristina de Middel, Objets retrouvés près d’un corps non identifié, série Voyage au centre [Journey to the Center], 2021

Cristina de Middel, Pochette contenant des objets retrouvés près d’un corps non identifié, série Voyage au centre [Journey to the Center], 2021

Cristina de Middel, Billet retrouvé près d’un corps non identifié, série Voyage au centre [Journey to the Center], 2021

La scénographie de l’exposition, quoique un peu éclatée, tire un parti intéressant de l’espace pas toujours facile à exploiter de l’église des Frères Prêcheurs. Une grande structure métallique coupe la nef en diagonale sur toute sa longueur, faisant écho au fameux mur qui sépare les Etats-Unis du Mexique. D’un côté sont accrochées les photographies prises au Mexique, de l’autre celles des États-Unis. D’autres images, accompagnées de symboles du tarot, sont affichées sur de grands panneaux dispersés dans la partie Sud de la nef et le long des murs. Dans le chœur surélevé de l’église figurent les images de Felicity, dérisoire vision de paradis qui viendrait clôturer cette quête d’eldorado promise à la désillusion.

Vue de l’exposition « Voyage au Centre » [Journey to the Center], église des Frères Prêcheurs, 2021

Vue de l’exposition « Voyage au Centre » [Journey to the Center] de Cristina de Middel, église des Frères Prêcheurs, 2021

Vue de l’exposition « Voyage au Centre » de Cristina de Middel, église des Frères Prêcheurs, 2021

Cristina de Middel, Vues de Felicity, série Voyage au centre, 2021

Devenue presque banale à force d’être débattue, la question de la migration reste un problème extraordinairement complexe, auquel la photographe ne prétend évidemment pas apporter de réponses. Son objectif est d’en proposer une vision personnelle, en adoptant une position qu’elle voudrait rassembleuse, plutôt que d’instrumentaliser des vies comme armes politiques dans un débat qui divise et polarise toujours plus la société.

Cristina de Middel, « Voyage au centre », Église des Frères Prêcheurs, jusqu’au 25 août.

La mise au tombeau de Sophie Calle

En découvrant l’an dernier les belles galeries voûtées des Cryptoportiques, ces impressionnants vestiges souterrains du forum romain dissimulés sous l’hôtel de ville d’Arles, qu’avait judicieusement sortis de l’oubli en 2023 le festival des Rencontres pour y exposer les photos de Juliette Agnel consacrées aux grottes d’Arcy-sur-Cure, personne n’imaginait que le fort degré d’humidité qui règne dans le lieu allait dégrader les images – pourtant soigneusement protégées d’une couche de plastique – au point de contraindre la galeriste Clémentine de la Féronnière, qui avait coproduit les tirages, à les jeter à la poubelle à la fin de l’exposition. C’est précisément ce malencontreux incident qui a incité Sophie Calle à proposer au directeur des Rencontres Christoph Wiesner d’y organiser cette année une exposition. Artiste conceptuelle née à Paris en 1953, Sophie Calle est connue depuis la fin des années 1970 pour son aptitude à transformer avec humour et fantaisie les expériences de sa vie personnelle en performances ou gestes artistiques. Échappant à toute forme de définition, son travail associe la photographie, la vidéo, l’écriture, la performance, les installations. Championne de l’autofiction, Sophie Calle orchestre la mise en scène du quotidien en brouillant subtilement les frontières entre réalité et imagination, nous entraînant avec elle dans le roman de sa vie. Les thèmes de l’absence, de la disparition, du deuil, sont omniprésents dans son œuvre (voir l’article plus détaillé qui lui était consacré sur ce site en 2017 (https://www.parisartnow.com/sophie-calle-a-laffut-de-lintime/).

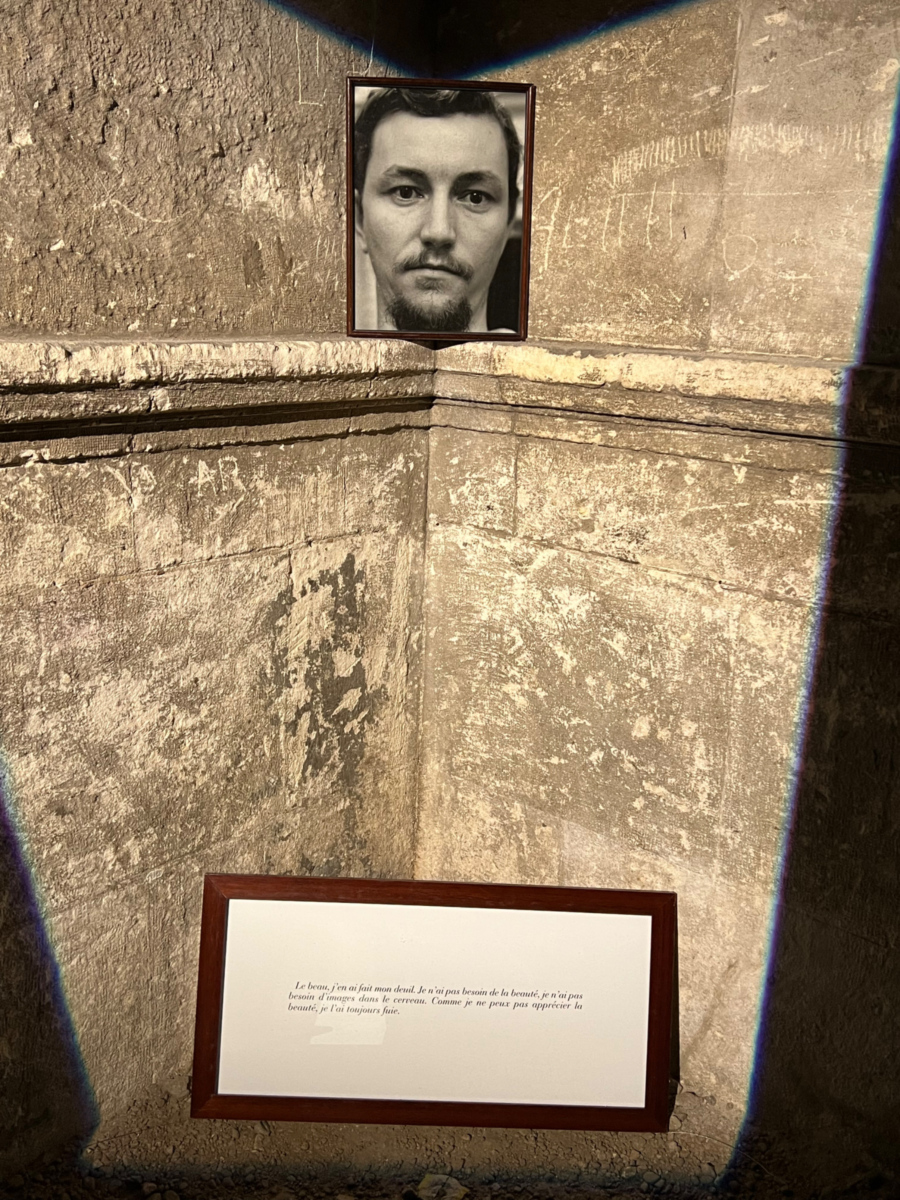

Le musée Picasso à Paris organisait l’hiver dernier une rétrospective de son travail dans laquelle devait notamment être exposée l’une de ses séries les plus célèbres, Les Aveugles (1986). Peu de temps avant l’exposition, des pluies d’orage se sont infiltrées dans la réserve où se trouvaient ces œuvres, entraînant sur les photographies l’apparition de moisissures qui les rendaient irrécupérables et risquaient de contaminer le reste de ses travaux. Les restaurateurs lui ont donc conseillé de les détruire mais, trop attachée à cette série qui a beaucoup compté pour elle, elle n’a pu se résoudre à les envoyer à la décharge. Elle s’est alors souvenue d’une idée de Roland Topor qui, ne parvenant à se défaire d’un vieux pull élimé et troué auquel il tenait beaucoup et qu’il ne pouvait ni donner ni jeter, avait fini par l’enterrer. Saisissant l’occasion qui se présentait à Arles d’offrir à ses Aveugles un rituel d’adieu proche de l’ensevelissement, elle les a installées sur la terre humide qui forme le sol des galeries, les vouant à une lente décomposition par les champignons redoutablement efficaces en ce lieu souterrain.

Pour réaliser cette série, Sophie Calle a demandé à des aveugles de lui décrire ce qu’était pour eux l’image de la beauté. Elle a transcrit les réponses de chacun d’eux sur une feuille de papier, les a illustrées d’une photographie en couleurs et a réalisé leur portrait photographique en noir et blanc, encadrant séparément le tout.

Dans l’exposition, les portraits sont posés à hauteur de regard sur les piliers qui séparent les travées, tandis que le texte encadré et son illustration reposent à même le sol au pied du mur qui leur fait face. Le vœu de Sophie Calle est que ses photos finissent de s’y décomposer et que les mots exprimant l’idée de beauté s’enfoncent lentement dans les soubassements de la ville. La faible lumière qui règne dans les galeries se révèle parfaitement appropriée pour évoquer l’état de malvoyance.

Sophie Calle, Série Les Aveugles, 1986, « Finir en beauté », Cryptoportiques, Arles

Sophie Calle, Le beau, j’en ai fait mon deuil…, de la série Les Aveugles, 1986, « Finir en beauté », Cryptoportiques, Arles

D’autres images endommagées dans les mêmes circonstances que les Aveugles complètent le parcours, qui se poursuit dans les deux autres ailes des cryptoportiques, en compagnie d’une série d’objets dont Sophie Calle n’a plus l’usage mais qu’elle ne pouvait « ni donner, ni jeter », comme elle l’explique dans l’enregistrement audio diffusé dans l’exposition, et qu’elle a choisi d’associer à ce rituel funèbre.

Sophie Calle, série Les Tombes, 1989-1990, « Finir en beauté », Crypoportiques, Arles

Sophie Calle, « Finir en beauté » , Cryptoportiques, jusqu’au 29 septembre.

Expliquer le monde en images – Fondation A

Dans l’atelier de Mécanique générale mis à la disposition des Rencontres par la fondation Luma dans le parc des ateliers, ce ne sont pas moins de 650 photographies extraites de la collection d’Astrid Ullens de Schooten Whetnall qui sont exposées ! Établie à Bruxelles depuis 2012, la fondation de la collectionneuse belge (fondation A) rassemble au total 5.500 images, œuvres d’une centaine de photographes seulement. Sa fondatrice, qui a bâti sa collection au cours des vingt-cinq dernières années, explique avoir toujours privilégié l’achat de séries complètes. « On ne peut rien comprendre avec une ou deux photos » dit-elle. « Mon fil conducteur est le questionnement intellectuel, ce qui permet de comprendre le monde, ce qui oblige à voir. La part documentaire prend le pas sur le reste ».

Plus attachée à certains des photographes qu’elle suit, Astrid Ullens a pu acquérir au fil des ans jusqu’à une centaine d’images du même auteur. La petite cinquantaine de photographes présentés dans l’exposition inclut de très grands noms (Walker Evans, Harry Callahan, Helen Levitt, Diane Arbus, Gary Winogrand, Bernd et Hilla Becher, Lee Friedlander, Robert Adams, Graciela Iturbide, Martha Rosler, Larry Sultan, Mitch Epstein, etc…) et aussi de moins connus dont la qualité n’en est pas moindre. Si certains précurseurs comme Walker Evans ou Harry Callahan ont pratiqué la série avant l’heure, la grande période de la photographie documentaire se situe dans les années 1960-1970 où, sous l’influence du structuralisme, les photographes se sont engagés dans la création d’un nouveau langage visuel, lisible et compréhensible pour tous, s’appuyant sur des règles précises et sur un processus structuré, destiné à documenter le monde et ses habitants. La série documentaire permet de classifier, d’inventorier, de nuancer. Elle offre un point de vue sur son sujet qui, s’il se veut le plus neutre et objectif possible, est néanmoins toujours le reflet d’une vision personnelle. Ce sont ces différents regards qui font l’intérêt d’une collection comme celle-ci.

Essentiellement en noir et blanc, et de petit format, les photos sont accrochées en bouquets ou en alignements plus ou moins réguliers. Il faut prendre le temps de les regarder, perchées parfois haut sur les cimaises, pour en apprécier toute la richesse.

La sélection opérée par le commissaire Urs Stahel, cofondateur et ancien directeur du Fotomuseum de Winthertur, met l’accent sur cette génération de photographes documentaires conceptuels qui par leur travaux ont cherché à éclairer la compréhension du monde et de la société qui les entouraient, à la manière de sociologues, ou d’ethnologues. Les séries photographiques rassemblées par Astrid Ullens ont aussi une valeur temporelle, en ce sens qu’elles documentent une époque en constituant des marqueurs économiques, politiques, sociaux, ou qu’elles témoignent simplement du passage du temps.

L’Américain Lewis Baltz a su admirablement saisir les effets de l’urbanisation sauvage qui a gagné les États-Unis de l’après-guerre. Le cadre strict et spartiate qu’il impose à ses images leur confère une beauté austère. Les célèbres séries du couple allemand Bernd et Illa Becher consacrées à l’architecture industrielle des XIXe et XXe siècles illustrent de manière remarquable l’objectivité photographique défendue par ce mouvement, reposant sur un protocole strict et toujours identique mis au point par ses auteurs. Les vues frontales et centrées des structures industrielles, classées par localisation et par fonctionnalité, n’offrent pas seulement un extraordinaire répertoire de formes architecturales, mais elles documentent aussi la désindustrialisation à l’œuvre en Europe et en Amérique du Nord.

Lewis Baltz, Dana Point N° 1, de la série Les Prototypes, 1970 / Mur Ouest, Raad, 201, Paularino, Costa Mesa, de la série Nouveaux parcs industriels, 1974

Lewis Baltz, De la série Maryland, 1976

Bernd & Hilla Becher, De la série Mines de charbon, 1974-1978

L’Américain Lee Friedlander a lui aussi beaucoup travaillé par séries. L’exposition offre le privilège de voir rassemblées des images souvent très célèbres réinsérées dans leur contexte de création. Les États-Unis sont d’ailleurs très présents dans l’exposition. On s’attardera aussi sur la célèbre série de Mitch Epstein consacrée au « Pouvoir américain ».

Mitch Epstein, De la série American Power, 2003-2008

Mitch Epstein, De la série American Power, 2003-2008

Mitch Epstein, De la série American Power, 2003-2008

L’attention d’Astrid Ullens s’est également tournée largement vers l’Amérique latine. En marge des photographies iconiques de la Mexicaine Graciela Iturbide, la série de l’Argentin Facundo de Zuviria évoque, par le biais d’images anodines du quotidien – des commerces aux volets baissés -, la crise majeure qui a frappé l’Argentine entre 1998 et 2002, provoquant durant l’été austral de 2001-2002 de très violentes manifestations dont ces volets clos sont le témoignage, mais dont l’image anticipe également le naufrage économique qui suivra.

Facundo de Zuviria, De la série Siesta, 2003

Dans « Terres de la fin du monde », de la Sud-Africaine Jo Ratcliffe, c’est par des détails parfois imperceptibles que se manifestent les cicatrices de la guerre dans les paysages de l’Angola. Tandis que les arrêts de bus et leurs architectures en ruines photographiés en Arménie par Ursula Schulz-Dornburg gardent le souvenir de l’âge d’or d’une ère soviétique désormais révolue.

Si le courant documentaire n’est plus tellement exploré dans la photographie actuelle qui s’oriente davantage vers l’art contemporain, l’exposition montre tout de même de jeunes photographes qui renouent avec cette pratique et en renouvellent le genre, comme l’Italien Francesco Neri (1982) qui, avec sa série « Contadini e Paesani » consacrée aux agriculteurs, rompt avec la tradition photographique de son pays en s’intéressant aux humains plutôt qu’au paysage, ou comme le Congolais Georges Senga (1983) qui dans « Cette maison n’est pas à vendre » s’interroge sur l’identité et la mémoire, en lien avec sa propre histoire.

Francesco Neri, Des séries Agriculteurs, 2009-2018 et L’Aquila, 2013

Georges Senga, De la série Cette maison n’est pas à vendre, 2016

On retiendra encore dans cette exposition-fleuve deux séries particulièrement touchantes parce qu’elles font référence au cycle de la vie et à notre finitude. « 100 Jahre » de l’Allemand Hans-Peter Feldmann réunit les portraits de 101 personnes d’âges différents – d’un bébé de quelques mois à une vieille dame de cent ans – faisant partie de la famille du photographe ou de son entourage proche. Réalisées en noir et blanc, centrées sur le sujet qui pose devant l’objectif, les photographies sont présentées de manière chronologique, accompagnées simplement du prénom et de l’âge du modèle échelonné de 0 à 100 ans. Au-delà du principe très simple sur lequel repose la série, chaque portrait ouvre une fenêtre qui nous renvoie aux étapes qui ont marqué notre vie, et l’on se surprend à essayer de se souvenir de ce que l’on faisait à tel ou tel âge, curieux aussi de voir comment on peut s’identifier avec la personne qui incarne l’âge qui est le nôtre aujourd’hui, et un peu inquiet de constater que la vie occupe si peu d’espace sur un mur.

Hans-Peter Feldmann, De la série 100 Jahre [100 ans], 2001 (en haut 8 mois à 5 ans, en bas 25 à 27 ans)

Hans-Peter Feldmann, De la série 100 Jahre [100 ans], 2001 (de haut en bas : 9 à12, 31 à 34, 53 à 56 et 75 à 78 ans)

Hans-Peter Feldmann, De la série 100 Jahre [100 ans], 2001 (21 à 24, 43 à 46, 65 à 68, 77 à 80 ans)

Hans-Peter Feldmann, De la série 100 Jahre [100 ans], 2001 (en haut 74 ans, en bas 96 à100 ans)

La série de Nicholas Nixon consacrée aux « Brown Sisters » offre un autre point de vue, tout aussi émouvant, sur l’écoulement du temps. Depuis 1975, Nicholas Nixon a fixé chaque année dans une image photographique la fratrie de son épouse, constituée de quatre sœurs. Le photographe explique que pour ces femmes qui ne s’intéressent pas particulièrement à la photographie, ces images sont simplement des photos de famille auxquelles elles se prêtent avec plus ou moins d’enthousiasme, par affection les unes pour les autres plus que par intérêt pour le medium photographique. Mais à voir ces portraits s’additionner année après année, à regarder ces visages changer peu à peu, s’éloigner les uns des autres à mesure que la personnalité de chacune se marque dans leurs traits, puis lentement – ou parfois brutalement – vieillir, jusqu’à arriver à la dernière image qui nous fait immanquablement remonter vers la première pour comparer et éprouver le chemin parcouru, on est pris de vertige par cette accélération de la vie… Cependant, la douceur qui émane de cet ensemble efface le sentiment de mélancolie pour laisser place à l’empathie et à la tendresse.

Nicholas Nixon, Série The Brown Sisters, 1975-2022

Nicholas Nixon, De la série The Brown Sisters, 1975-2022 (de haut en bas 1975-1976, 1985-1986 et 1995-1996)

Nicholas Nixon, de la série The Brown Sisters, 1975-2022 (1982-1984, 1992-1994, 2002-2004, 2012-2014, 2022)

Finalement, on pourrait résumer toute l’exposition par ces mots d’Astrid Ullens : « Avec la photographie, j’ai pensé que je pouvais garder la trace de choses qui bientôt n’existeront plus ».

« Quand les images apprennent à parler. Collection Astrid Ullens de Schooten Whetnall : une photographie documentaire conceptualisée », La Mécanique générale, parc des Ateliers, jusqu’au 29 septembre.

Doublé d’artistes : Lee Friedlander revisité par Joel Coen

L’idée est venue du galeriste Jeffrey Fraenkel qui a sans nul doute été bien inspiré.

Pendant le confinement, Fraenkel a rencontré le réalisateur Joel Coen (le frère d’Ethan) et lui a proposé de sélectionner des images dans le travail de Lee Friedlander, en vue d’en faire une exposition. Lorsque le réalisateur et le photographe ont fait connaissance autour du projet en 2022, leur entente a été immédiate malgré les vingt ans qui les séparent. Tous deux partagent en effet la même vision singulière et décalée sur le monde qui les entoure.

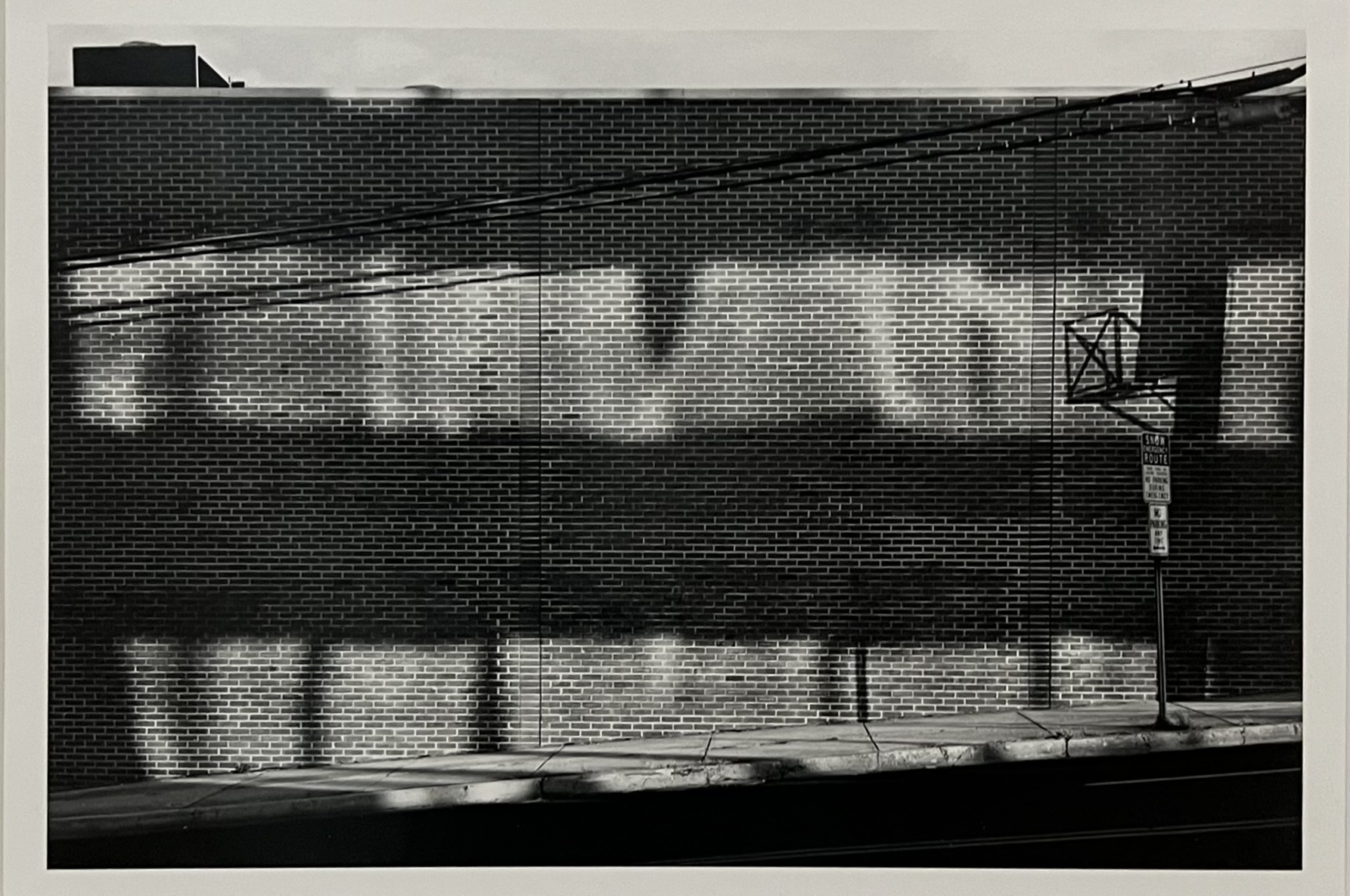

Pour faire sa sélection, Joel Coen s’est plongé dans les livres de Friedlander et y a puisé 70 images avec lesquelles il ressentait des affinités évidentes. Sans réelle surprise, ce sont celles dont la composition apparaît le plus fragmentée et éclatée qui ont tapé dans l’œil du réalisateur, avec leurs cadrages si surprenants dont on devine l’amusement qu’y a pris le photographe. Poteaux, grillages, panneaux indicateurs, feux de signalisation, sont les véritables sujets de ces photographies dans lesquelles les humains sont le plus souvent relégués au rang de reflets ou d’ombres furtives, n’apparaissant que comme des accidents dans ce décor urbain morcelé et chahuté. Les images d’intérieurs jouent elles aussi avec les formes géométriques, les reflets et les lignes de rupture de la composition. Ces accidents rendent les photographies très dynamiques, et souvent très drôles aussi.

Ayant précédemment fait l’objet de deux expositions séparées montées parallèlement à San Francisco et à New York, les 70 tirages sélectionnés par Joel Coen sont montrés pour la première fois dans leur ensemble à la fondation LUMA qui en a fait l’acquisition. Le réalisateur y a ajouté un film monté à partir des images de l’exposition qu’il a regroupées et fait se succéder par analogies formelles. La scénographie reproduit dans ses grandes lignes le déroulement de ces séquences, dont les images proviennent de séries très diverses et très étalées chronologiquement.

Né en 1934 à Aberdeen, dans l’état de Washington, Lee Friedlander est l’un des plus grands photographes de la seconde moitié du XXe siècle. Très tôt, il s’est intéressé au paysage social américain sur lequel il porte un regard incisif et dont il révèle la complexité dans des compositions denses et chaotiques. Focalisant son attention sur une multitude de sujets, des voitures aux arbres, en passant par les monuments publics, ou encore les nus, il a réalisé de très nombreuses séries dont les « Autoportraits » (il en a fait des centaines), les « Little Screens » (montrant les écrans de télévision apparus au début des années 1960 dans les chambres des motels, sur lesquels s’affichent des images étranges et qu’il photographie dans le décor anonyme et sans grâce qui les entoure), les portraits de musiciens (de jazz, de country ou de blues pour lesquels il a fait de nombreuses couvertures de disques) figurent parmi les plus célèbres. Il a aussi photographié sur le tard les paysages de l’ouest américain de son enfance. Il vit et travaille encore à New York.

Joel Coen est né à Saint Louis Park, Minnesota, en 1954. Avec son frère Ethan, il a réalisé dix-huit films dont la plupart ont connu un énorme succès et ont été couronnés de multiples récompenses. Il a récemment tourné son dix-neuvième film en solo. Il vit et travaille à New York.

« Lee Friedlander Framed by Joel Coen », La Tour, fondation LUMA, jusqu’au 29 septembre.

À voir aussi

Faute de pouvoir m’étendre aussi longuement sur toutes les expositions – il y en a quarante – voici un résumé de ce qui, à mon sens, mérite également la visite.

Focus sur le Japon

Les Rencontres braquent cette année les projecteurs sur le Japon, et en particulier sur les photographes japonaises, auxquelles sont consacrées plusieurs expositions – une façon de remettre les pendules à l’heure puisque, dans toute l’histoire du festival, il n’y avait eu qu’une seule exposition consacrée à une artiste japonaise en 2004. L’exposition la plus importante, au moins en nombre d’artistes, se tient au palais de l’Archevêché qui accueille « Quelle joie de vous voir », un panorama de la photographie féminine japonaise depuis les années 1950. Cette exposition très dense révèle l’importance jusqu’ici négligée du rôle joué par les femmes dans la photographie au pays du soleil levant. Dans un accrochage (un peu trop) serré, on découvre les images de vingt-six photographes nées entre 1899 et 1987, dont les approches photographiques extrêmement variées laissent apparaître trois lignes principales : l’observation du quotidien, un regard critique sur la société japonaise (et sur la place qu’y occupent les femmes), et l’expérimentation de la forme photographique.

« Quelle joie de vous voir. Photographes japonaises des années 1950 à nos jours », palais de l’Archevêché, jusqu’au 29 septembre.

Lauréate du prix ‘Women in Motion’ 2024, la Japonaise Ishiuchi Miyako (1947), également exposée au palais de l’Archevêché, bénéficie d’une exposition personnelle à la salle Henri-Comte, où l’on peut découvrir trois de ses séries. Dans Mother’s, Hiroshima et Frida by Ishiuchi, la photographe interroge, à partir des objets laissés derrière elles, la relation qui nous lie avec les personnes qui ont disparu. En fixant sur le papier l’image de ces objets, elle immortalise aussi l’invisible, « le temps et les souvenirs », redonnant vie à la personne à qui ils ont appartenu et dont ils gardent en creux la trace indicible.

Ishiuchi Miyako, « Belongings », salle Henri-Comte, jusqu’au 29 septembre.

À l’espace Vague, une exposition collective issue du festival Kyotographie rassemble les travaux de six photographes japonaises contemporaines, dont on retiendra plus particulièrement l’installation d’Hosokura Mayumi.

« Transcendance », espace Vague, jusqu’au 29 septembre.

Hosokura Mayumi, De la série Walking, Diving, 2022- , Transcendance

Iwane Ai, A New River, 2020, Transcendance

Autre exposition collective, « Répliques » réunit cinq femmes et quatre hommes sur les traces visibles et invisibles de la triple catastrophe (séisme, tsunami et accident nucléaire) de Fukushima en 2011.

« Répliques – 11/03/11. Des photographes japonaises et japonais face au cataclysme », Espace Van Gogh, jusqu’au 29 septembre.

Et enfin, dans le cadre magnifique de l’abbaye de Montmajour à quelques kilomètres d’Arles, on découvre les « Ama », ces « femmes de la mer » qui depuis des millénaires plongent en apnée dans les profondeurs de l’océan Pacifique pour ramener des algues et des ormeaux. Honorées par la littérature et les peintres, ces figures légendaires de la tradition japonaise se sont perpétuées jusqu’à l’époque contemporaine mais leur nombre a diminué drastiquement après la seconde guerre mondiale, en raison de la multiplication des bateaux de pêche à moteur, et de l’émancipation des femmes qui avaient – enfin – accès aux études. C’est à cette époque – dans les années 1950 – qu’Uraguchi Kusukazu (1922-1988), photographe amateur, commence à les photographier. Gagnant peu à peu la confiance de ces femmes, il réussit à se faire admettre dans leur communauté, assiste à leurs rituels et partage leur quotidien. Pendant trente ans, il va accumuler des dizaines de milliers de négatifs, que la commissaire de l’exposition Sonia Voss a récemment exhumés de ses archives restées intouchées depuis son décès en 1988, et dans lesquels elle a sélectionné les images que l’on peut voir à Montmajour.

« Ama », Abbaye de Montmajour, jusqu’au 29 septembre.

Nicolas Floc’h

Pour quitter le Japon sans quitter l’élément aquatique, on se rendra à la chapelle du Méjan où l’on peut admirer le travail passionnant que Nicolas Floc’h a consacré au Mississipi. Depuis des années, le photographe s’emploie à documenter les paysages sous-marins par des images en noir et blanc d’une grande beauté. Plus récemment, il a entrepris de suivre le cours de plusieurs grand fleuves et d’en photographier, en couleur, les eaux en différents lieux et à différentes profondeurs, afin d’en saisir toutes les nuances. En 2022, il a inauguré ce nouveau projet par le Mississippi, dans lequel il a fait l’inventaire de 224 colonnes d’eau réparties sur 31 états. Entre les sites étudiés, il a photographié l’espace terrestre dans des séries en noir et blanc. L’exposition présente les images d’une dizaine de ces colonnes d’eau, accompagnées de clichés noir et blanc restituant le paysage des bords du fleuve. Les nuanciers de couleur d’une extraordinaire variété résultent du mélange de pigments végétaux, animaux et minéraux présents en suspension dans l’eau, qui font de celle-ci une matière vivante. Ces séduisants monochromes et leurs contrepoints en noir et blanc n’ont pas seulement une valeur esthétique, ils documentent aussi l’environnement naturel et ses interdépendances avec les activités humaines.

Nicolas Floc’h, « Fleuves Océan. Le paysage de la couleur Mississippi », chapelle Saint-Martin du Méjan, jusqu’au 29 septembre.

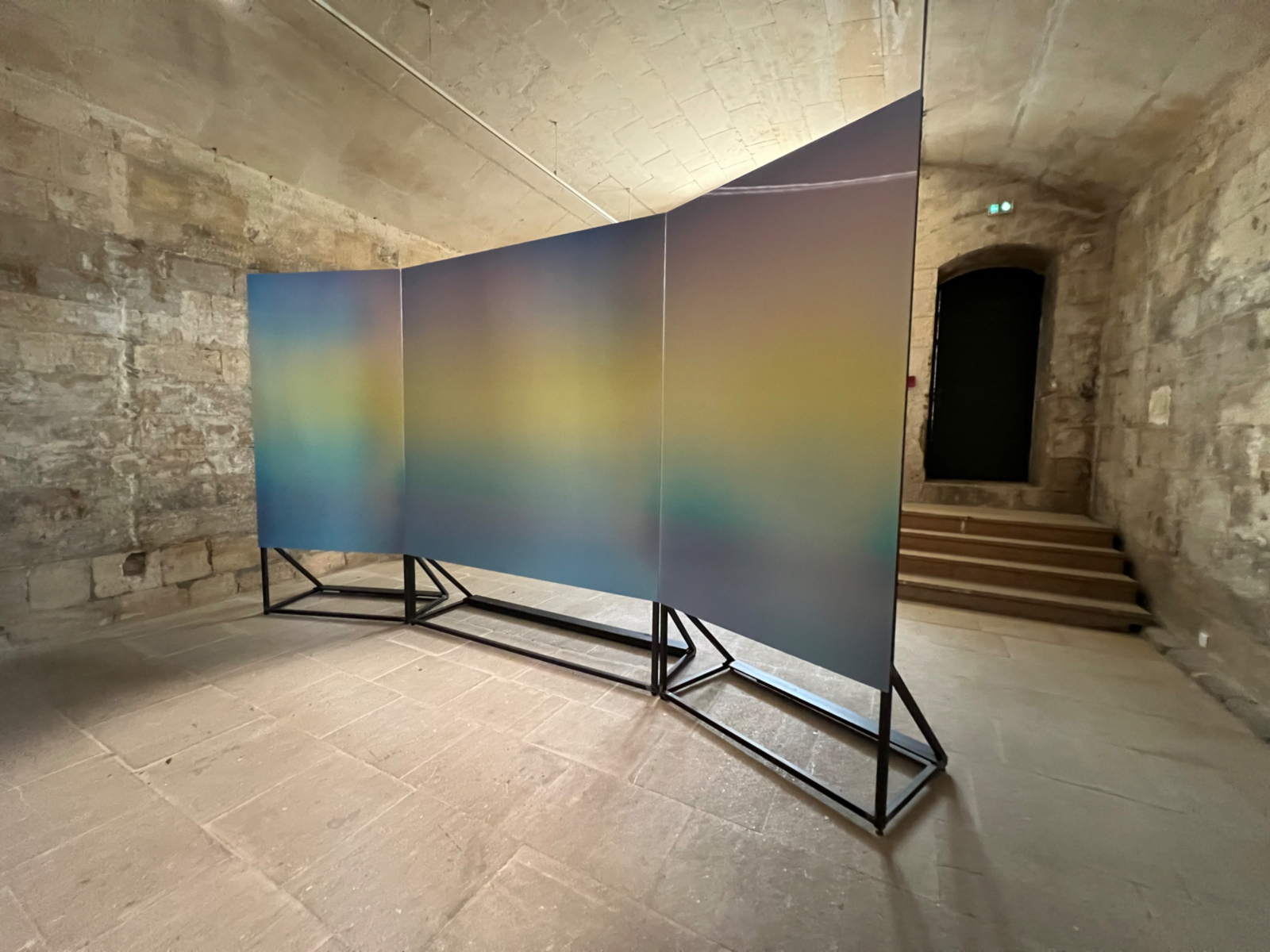

Mustapha Azeroual

C’est la couleur de la lumière qui intéresse Mustapha Azeroual, lauréat du prix BMW 2024 en duo avec sa curatrice Marjolaine Lévy. Depuis plus de dix ans, ce scientifique de formation venu à la photographie par des voies détournées étudie les variations chromatiques du ciel liées à l’impact des activités humaines. Dans son projet Radiance, il montrait comment les particules en suspension dans l’atmosphère changent la couleur du ciel au lever et coucher du soleil en fonction de leur composition chimique. « The Green Ray » présenté au cloître Saint-Trophime, constitue le prolongement de ces expérimentations. Faisant référence au rayon vert, un phénomène optique rare visible pendant quelques secondes au lever ou au coucher du soleil, l’installation composée de deux immenses écrans panoptiques lenticulaires immerge le regard dans un dégradé de couleurs qui change en fonction de la position et des mouvements du spectateur (les images sont définies par des lentilles contenant chacune vingt-quatre couleurs, dont la perception varie selon l’angle de vue). Chaque écran a été réalisé à partir de photographies de levers et couchers de soleil prises, selon un protocole défini par l’artiste, par des marins dans différentes mers du monde, dont celui-ci a décomposé les couleurs pour les réassembler dans ses variations chromatiques hypnotiques.

Seul bémol à cette belle installation, on regrettera que les fenêtres de la pièce d’exposition n’aient pas été obturées pour empêcher la lumière extérieure de perturber la perception des images… Mieux vaut y aller tôt, quand la lumière extérieure n’est pas trop forte.

Mustapha Azeroual et Marjolaine Lévy, « The Green Ray », Cloître Saint-Trophime, jusqu’au 29 septembre.

Mustapha Azeroual, Installation The Green Ray, 2024

Mustapha Azeroual, The Green Ray, 2024

Au nom du nom

L‘église Sainte-Anne, en face, abrite « Au nom du nom », une exposition foisonnante sur le graffiti, langage transgressif et éphémère, caractéristique des cultures urbaines, exploré ici sous divers aspects par une quarantaine d’artistes.

« Au nom du nom. Les surfaces sensibles du graffiti », église Sainte-Anne, jusqu’au 29 septembre.

L’engagement – Fondation Manuel Rivera – Ortiz

À ne pas manquer non plus, la fondation Manuel Rivera-Ortiz rassemble, en marge de l’hommage rendu à la très jeune photojournaliste Camille Lepage tragiquement disparue il y a dix ans en Centrafrique, plusieurs expositions qui méritent un détour, notamment l’enquête très fouillée, couronnée par le prix Carmignac 2023, consacrée au trafic de déchets électroniques, exportés illégalement d’Europe vers le Ghana et dont la population ghanéenne subit les conséquences désastreuses.

« L’engagement », expositions collectives, fondation Manuel Rivera-Ortiz, jusqu’au 29 septembre.

Debi Cornwall

Au premier étage du Monoprix, l’exposition « Citoyens modèles » de l’Américaine Debi Cornwall, ancienne avocate spécialisée dans les droits humains reconvertie il y a une dizaine d’années dans la photographie, interroge les fictions qui accompagnent l’incarnation et l’exercice du pouvoir aux États-Unis. Photographiée dans dix bases de l’armée américaine, sa série Necessary Fictions restitue les décors du pays imaginaire « Atropia » – inspirés des sites de guerre au Moyen-Orient – conçus pour abriter l’entraînement des soldats avant leur départ sur le terrain. Dans un pays où la notion de réalité est régulièrement l’objet de manipulations, ces images réelles de lieux qui n’existent pas, au milieu desquels de véritables figurants afghans, irakiens, ou encore latino-américains jouent leur propre rôle dans un exercice militaire fictif, sont assez déstabilisantes. La série Model Citizens éclaire, par le biais d’images de militants pro-Trump photographiés lors de meetings électoraux, ou de soldats couverts de fausses blessures lors d’exercices de simulation de catastrophes, la manière dont la violence, qui accompagne les représentations du pouvoir, contribue à façonner le récit national et finit par contaminer la notion de réalité dans l’esprit des citoyens eux-mêmes.

Debi Cornwall, « Citoyens modèles », Monoprix, jusqu’au 29 septembre.

Prix Découverte 2024 – Fondation Louis Roederer

L’autre moitié du 1er étage du Monoprix accueille cette année le Prix Découverte, qui soutient la création photographique émergente. Le lauréat 2024 est le Français François Bellabas avec son projet An Electronic Legacy qui sonde la frontière entre réalité et virtualité dans des images transformées par un logiciel d’intelligence artificielle. Le prix du public a été attribué à la Sud-Africaine Tshepiso Mazibuko qui se penche sur le quotidien des « born free », la génération noire née après la fin de l’apartheid, pour souligner la persistance des fortes inégalités qui règnent encore dans la société sud-africaine. Elle est également lauréate du prix Madame Figaro 2024.

François Bellabas, « An Electronic Legacy », et Tshepiso Mazibuko, « Ho tshepa ntshepedi ya bontshepe » [Croire en quelque chose qui ne viendra pas], Prix Découverte 2024 Fondation Louis Roederer, Monoprix, jusqu’au 29 septembre.

François Bellabas, Lauréat du prix Découverte 2024 de la fondation Louis Roederer, avec An Electronic Legacy

Tshepiso Mazibuko lors de la remise du prix Madame Figaro 2024 au Théâte antique, Arles

Randa Mirza

La Maison des peintres, qui a rouvert cette année, accueille notamment l’exposition « Beirutopia » de la Libanaise Randa Mirza, avec des extraits de sept séries réalisées entre 2002 et 2022, soit de la fin de la guerre civile libanaise jusqu’à l’explosion du port de Beyrouth. Ses images témoignent des multiples plaies qui ont affecté le Liban depuis près de cinquante ans, dont le pays garde les stigmates encore bien visibles, alors qu’il s’enfonce dans une crise politique, financière et sociale dont il ne semble pas pouvoir s’extirper.

Randa Mirza, « Beirutopia », Maison des peintres, jusqu’au 29 septembre.

Rajesh Vora

Pour retrouver le sourire, on jettera un coup d’œil juste à côté sur les délires architecturaux photographiés par l’Indien Rajesh Vora dans des villages du Pendjab. Depuis les années 1970, les Indiens de la diaspora s’y font construire dans leur village natal des maisons dont le toit est couronné de sculptures géantes symbolisant leur réussite, dont les motifs illustrent l’histoire personnelle ou les aspirations des propriétaires. Au vu du répertoire, qui compte principalement des moyens de transport – avec une prédilection pour les avions – et des chars de combat, ou encore des héros du ballon rond et des haltérophiles, on se dit que leurs femmes n’ont pas forcément été consultées. Très amusant quand même !

Rajesh Vora, « Baroque du quotidien (2014-2019) », Maison des peintres, jusqu’au 29 septembre.

Stephen Dock

Connu jusqu’ici pour son travail documentaire sur les zones de conflit, Stephen Dock revisite à Croisière les photographies qu’il a prises en Syrie à partir du début de la guerre. S’interrogeant sur la production et la diffusion des images de guerre, qui se sont entretemps banalisées au point de devenir des objets de consommation au même titre que celles d’un jeu vidéo ou d’un fait divers, il a choisi d’en proposer une nouvelle lecture en les recadrant, ou en les agrandissant jusqu’à faire apparaître la trame de l’image, afin de créer une vision distancée, éloignée des stéréotypes des images du genre et d’engager par cette déconstruction une réflexion sur l’impact de la violence et des conflits (Stephen Dock, « Échos », Croisière, jusqu’au 29 septembre).

Stéphane Duroy

En face, on peut voir une intéressante rétrospective du travail de Stéphane Duroy, axé successivement sur l’Angleterre, l’Allemagne, les Pays de l’Est et les États-Unis.

Stéphane Duroy, Croisière, jusqu’au 29 septembre.

Wagon-Bar

Au rez-de-chaussée, les nostalgiques feront halte au « Wagon-Bar », qui retrace l’histoire de la restauration sur rails, des luxueuses voitures-restaurants de l’entre-deux guerres jusqu’au triangle sous plastique plus récent et beaucoup moins inspirant.

« Wagon-Bar. Une petite histoire du repas ferroviaire », Croisière, jusqu’au 29 septembre.

Le sport à l’épreuve

En cette année olympique, le musée Arles antique présente une sélection de photos d’archives provenant du Musée Olympique et de Photo Élysée à Lausanne (« Le sport à l’épreuve. Collections du musée olympique et de Photo Élysée », musée départemental Arles antique, jusqu’au 29 septembre).

Lothar Jeck, Saut de la barre fixe, 1936, Le sport à l’épreuve

Pétanque et jeu provençal

Mais, puisqu’on est à Arles, on leur préfèrera un sport plus local, saisi par l’œil alerte du photographe globe-trotter Hans Silvester.

« Viser juste : pétanque et jeu provençal dans l’objectif de Hans Silvester », Chapelle du Museon Arlaten, jusqu’au 29 septembre.

Photo de titre : Mary Ellen Mark, La famille Damm dans sa voiture, Los Angeles, 1987

![Graciela Iturbide, Mujer Angel [Femme ange], Désert de Sonora, Mexique, 1979 Graciela Iturbide, Mujer Angel [Femme ange], Désert de Sonora, Mexique, 1979](https://i0.wp.com/www.parisartnow.com/wp-content/uploads/graciela-iturbide-mujer-angel-femme-ange-desert-de-sonora-mexique-1979.jpeg?w=404&h=282&ssl=1)

![Graciela Iturbide, Angelita [Petit ange], Désert de Sonora, Mexique, 1979 Graciela Iturbide, Angelita [Petit ange], Désert de Sonora, Mexique, 1979](https://i0.wp.com/www.parisartnow.com/wp-content/uploads/graciela-iturbide-angelita-petit-ange-desert-de-sonora-mexique-1979.jpeg?w=428&h=282&ssl=1)

![Jo Ratcliffe, De la série As Terras do Fin do Mundo [Les terres de la fin du monde], 2009-2010 Jo Ratcliffe, De la série As Terras do Fin do Mundo [Les terres de la fin du monde], 2009-2010](https://i0.wp.com/www.parisartnow.com/wp-content/uploads/jo-ratcliffe-de-la-serie-as-terras-do-fin-do-mundo-les-terres-de-la-fin-du-monde-2009-2010-.jpeg?w=417&h=334&ssl=1)

![Jo Ratcliffe Jo Ratcliffe, De la série As Terras do Fin do Mundo [Les terres de la fin du monde], 2009-2010](https://i0.wp.com/www.parisartnow.com/wp-content/uploads/jo-ratcliffe.jpeg?w=415&h=334&ssl=1)

Très intéressant et bien présenté.

Quel travail!

Félicitations à l’auteur

Quel superbe reportage d Isabelle H sur ces différentes expositions à Arles !

Cela donne vraiment l’envie de voir cela en réel et d y passer qq jours !

Il n est pas trop tard…