L’art, le rêve, la métamorphose… Comment la biennale de Venise tente d’exorciser les menaces qui planent sur le monde.

Avec un an de retard, la 59e biennale de Venise s’est ouverte ce printemps dans un contexte particulièrement troublé, la guerre en Ukraine ayant jeté un voile sombre sur l’horizon déjà passablement obscurci par deux années de pandémie. Si le report lié au covid peut paraître anecdotique au vu de l’actualité planétaire, il n’en est pas moins symbolique puisque depuis sa création en 1895, la biennale n’avait jamais été annulée, à l’exception de l’année 1944 durant la seconde guerre mondiale.

Confiée en janvier 2020, juste avant le début de la pandémie, à Cecilia Alemani, commissaire italienne indépendante installée à New York où elle dirige le programme artistique de la High Line, la préparation de l’exposition principale de la biennale, dans les circonstances imposées par la situation sanitaire, a constitué un vrai défi. Les confinements successifs et l’interdiction de voyager ont empêché la commissaire de rencontrer les artistes dans leur atelier, limitant ses échanges avec eux à des communications par zoom, tandis que des complications logistiques de tous ordres – que ce soit le transport des œuvres, lourdement affecté par la plus grande crise qu’ait connue le transport maritime mondial, ou l’indisponibilité de produits essentiels comme les échafaudages, qu’il était impossible de se procurer, ou même le papier pour imprimer le catalogue, devenu introuvable – venaient s’immiscer dans les rouages de l’organisation, rendant le travail extrêmement difficile. L’invasion de l’Ukraine par la Russie en février dernier a ajouté une dernière couche d’incertitude et d’inquiétude quelques semaines à peine avant l’ouverture. En dépit de ces difficultés, et malgré la violence de cette intrusion très présente dans tous les esprits, le propos de l’exposition n’a rien perdu de sa pertinence. L’acuité de certaines thématiques s’en est même trouvée renforcée.

La Biennale de Venise, Pavillon Central des Giardini, 2022 ©Isabelle Henricot

Son titre, « Le Lait des rêves », est emprunté à un recueil de contes de Leonora Carrington (1917-2011), dans lequel l’artiste surréaliste décrit dans un style onirique « un monde magique où la vie est constamment réenvisagée à travers le prisme de l’imagination, et où chacun peut changer, être transformé, devenir quelque chose ou quelqu’un d’autre » explique Cecilia Alemani. Un monde de « mutants qui passent d’hommes à animaux, d’animaux à machines ». S’inspirant des réflexions échangées lors des centaines d’entretiens qu’elle a menés avec les artistes, la commissaire a conçu l’exposition autour de trois thèmes : la représentation du corps et ses métamorphoses ; la relation des individus aux technologies ; la connexion entre les corps et la Terre.

Le premier thème, qui se penche sur la définition de l’humanité par le biais de la métamorphose, aborde une question récurrente dans l’esprit de ceux avec lesquels elle s’est entretenue pendant ces deux années de pandémie où la vie a paru soudain si fragile : « Comment serait la vie sur Terre sans les humains ? ». À l’heure où la guerre fait peser sur la planète la menace d’une attaque nucléaire, la question prend une résonance particulière. Cette réflexion sur le posthumanisme sert de fondement à l’exposition. S‘appuyant sur les travaux des philosophes Rosi Braidotti et Donna Haraway, elle interroge le concept d’humanité, remettant implicitement en cause le modèle humaniste issu de la Renaissance et des Lumières qui place l’homme – et en particulier l’homme blanc occidental – au centre du monde.

Dans cette perspective, Cecilia Alemani a voulu proposer une vision plus inclusive de l’humanité, qui prenne en compte ceux – et surtout celles – que ce modèle avait laissés dans les marges. L’exposition rassemble en conséquence une très large majorité de femmes – entre 80 et 90 % selon les estimations de la commissaire, certains artistes ne revendiquant pas nécessairement un genre défini. Cecilia Alemani justifie ce parti pris par le fait que « [l’exposition] a lieu en Italie, un pays où beaucoup de ces discussions n’ont pas évolué depuis l’époque médiévale », et rappelle qu’au cours des cent premières années d’existence de la Biennale de Venise, le pourcentage d’artistes femmes qui y furent exposées était inférieur à 10%, s ‘élevant progressivement jusqu’à environ 30% ces vingt dernières années. C’est pourquoi, dans les cinq capsules temporelles qu’elle a intégrées dans l’exposition pour y faire dialoguer des artistes historiques du XXe siècle autour d’une thématique, les femmes sont également mises à l’honneur. « Je n’ai pas l’ambition de réécrire l’histoire » se défend Alemani, mais « de mettre en avant les voix d’artistes qui ont été trop longtemps exclues des canons de l’histoire de l’art ». En parcourant l’exposition, on se dit que les rares artistes masculins présents doivent se sentir un peu solitaires, mais les femmes l’ont été si longtemps que ce rééquilibrage paraît aussi indispensable que bienvenu.

Le deuxième thème de l’exposition explore la relation ambivalente que nous entretenons avec la technologie, entre enthousiasme vis-à-vis des progrès que celle-ci peut apporter, notamment dans les domaines de la médecine et de la science, et crainte liée à l’emprise qu’elle peut exercer sur nos vies, par le biais de l’intelligence artificielle par exemple. La période du Covid a été parfaitement représentative de cette ambiguïté, où l’on a vu comment la technologie permettait, par l’intermédiaire des écrans, de nous rapprocher alors que les contacts physiques étaient limités, mais comment elle contribuait parallèlement à nous contrôler et nous isoler.

Le troisième thème étudie notre lien à la Terre, en projetant notre imaginaire vers un monde nouveau dans lequel les relations avec ce qui nous entoure ne seraient plus soumises au modèle anthropocentriste fondé sur l’exploitation et la domination, mais relèveraient de rapports non hiérarchisés et symbiotiques avec les autres espèces.

L’exposition, répartie entre le Pavillon Central des Giardini et l’Arsenale, rassemble le nombre record de 213 artistes – 180 d’entre eux sont présents pour la première fois à la biennale – provenant de 58 pays, et 1433 œuvres – dont 80 ont été commandées spécialement pour l’exposition. Cecilia Alemani a tenu à inclure des artistes venant de régions habituellement non représentées dans les expositions internationales. Le parcours offre ainsi de nombreuses découvertes, où les œuvres contemporaines font écho aux créations des pionnières réunies dans les capsules temporelles.

La première capsule, dans le Pavillon Central des Giardini, consacrée à la métamorphose, est particulièrement intéressante. Elle rassemble, autour de Leonora Carrington, une trentaine d’artistes liées au surréalisme, actives dans les années 1930 : Remedios Varo, Eileen Agar, Claude Cahun, Carol Rama, Ithell Colquhoun, Leonor Fini, etc. Les œuvres exposées expriment toutes l’idée que le corps et l’identité peuvent être réinventés pour former de « nouvelles anatomies de désir » selon les mots de la commissaire. La liberté qu’elles revendiquent en matière d’identité et de sexualité anticipe les combats politiques que ces questions susciteront dans les décennies qui vont suivre. L’aspiration à une communion avec l’univers qui se manifeste dans certaines œuvres présage également les préoccupations nées dans la mouvance des mouvements féministes et écologistes, qui réaffirment l’importance des cultures locales et indigènes.

La Chilienne Cecilia Vicuña récompensée cette année par un Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière, surtout connue pour ses œuvres textiles de grand format qui s’apparentent aux quipus des Incas, a réalisé au cours des années 1970, alors exilée à Londres après le coup d’état de Pinochet, des tableaux d’inspiration mythologique représentant des êtres hybrides, mi-animaux, mi-humains, à travers lesquels l’artiste affirme sa résistance politique, son engagement féministe et son implication en faveur de la culture locale.

L’installation NAUfraga 2022 qu’elle a conçue pour l’exposition avec des morceaux de cordes et des débris ramassés autour de Venise, s’inscrit dans la série « precarios » commencée dans les années 1960, constituée de constructions fragiles et éphémères qui témoignent de ses préoccupations pour l’environnement.

Cecilia Vicuña, NAUfraga, 2022 ©Isabelle Henricot

Découverte assez récemment, l’œuvre étonnante de l’artiste autodidacte Ovartaci est peuplée de figures mi-femmes mi-lionnes qui évoquent la déesse Sekhmet de la mythologie égyptienne. Née au Danemark en 1894, Ovartaci fut internée à partir de 1929 dans un asile psychiatrique où elle passa 56 ans, jusqu’à sa mort à 91 ans, peuplant jusqu’à la fin de sa vie sa chambre d’hôpital de ses créatures fantastiques (pastels, aquarelles, sculptures en papier mâché, en carton, etc). Identifiée comme homme à la naissance (son vrai nom était Louis Marcussen), elle réclama longtemps aux médecins de l’opérer pour changer de sexe et finit par obtenir gain de cause à plus de soixante ans, mais vers la fin de sa vie, elle s’identifia à nouveau comme homme. Après sa mort survenue en 1985, un musée a été ouvert à côté de l’hôpital où elle était internée, qui abrite aujourd’hui une grande partie de ses créations.

En contrepoint de ces œuvres du XXe siècle, les sculptures contemporaines en cristal aux couleurs magnifiques de la Roumaine Andra Ursuta, fabriquées à partir de moulages de son propre corps auxquels elle greffe des objets du quotidien, suscitent à la fois l’attirance et le malaise, comme la figure de Predators R Us (2020) dont un des bras est remplacé par une bouteille et dont les pieds sont enfouis dans d’énormes pantoufles à tentacules inspirées du film The Predator.

Andra Ursuta, Predators R us, 2019 © Isabelle Henricot

Une salle entière de l’exposition est consacrée à la formidable et regrettée Paula Rego, disparue il y a quelques jours. Son œuvre nourrie de mythologie et de contes populaires traite, de manière très frontale, de thèmes liés à la condition féminine. En représentant les femmes dans des situations souvent grotesques pour mieux souligner leur vulnérabilité, elle dénonce le sort qui leur est réservé par la société encore extrêmement rigide dans laquelle elle a été élevée.

Signalons qu’en marge de la biennale, la galerie Victoria Miro exposait ce printemps dans son espace vénitien une série de pastels et dessins consacrés à la vie de la Vierge, réalisés dans le cadre d’une commande pour la chapelle du palais de Belém, résidence présidentielle du Portugal.

Autre artiste de premier plan à voir dans le Pavillon Central, Miriam Cahn explore les aspects les plus sombres de la condition humaine – la violence, la guerre, l’oppression, les crises, les tragédies. Sa pratique est centrée sur le corps – le corps nu masculin ou féminin, jeune ou vieillissant, souvent caractérisé principalement par ses organes sexuels, où seule la tête des femmes est parfois couverte d’un voile qui exacerbe encore sa nudité – représenté sans complaisance, dans une simplicité et une économie de moyen qui n’efface nullement la puissance des émotions. Le thème de la violence revient fréquemment dans ses représentations, sans que celle-ci soit nécessairement l’apanage des hommes, mais lorsqu’elle vient des femmes elle apparaît clairement comme une riposte à la violence subie plutôt que comme une agression spontanée. Pour l’exposition, Miriam Cahn a réalisé une installation – unser süden sommer 2021, 5.8.2021(2021) – de 28 œuvres récentes (tableaux à l’huile, dessins en technique mixte et carnets) alignées à hauteur d’yeux, comme elle le fait d’habitude, ou posées sur le sol. Elle accorde une grande importance à l’accrochage dont elle se charge toujours elle-même, considérant la confrontation du spectateur avec l’œuvre comme un véritable partage d’expérience.

Le Pavillon Central accueille en outre deux autres capsules temporelles, consacrées à l’art cinétique et cybernétique des années 1960 en Italie, d’une part, et à la poésie concrète, d’autre part, et présente en parallèle des œuvres contemporaines qui leur font écho.

À l’Arsenale, la seconde partie de l’exposition s’ouvre sur la majestueuse Brick House (2019) de Simone Leigh, trônant au centre de la première salle, pour laquelle l’artiste américaine a reçu le Lion d’or de la meilleure participante à l’exposition. Cette splendide sculpture monumentale en bronze de près de 5 m de haut représente une femme noire à l’allure de divinité dont la tête, au visage encadré de tresses et dépourvu d’yeux, repose sur un buste arrondi prenant la forme d’une hutte en terre, en référence à l’assimilation du corps de la femme à une maison. Simone Leigh représente par ailleurs les États-Unis à la biennale cette année (on y reviendra lors de la description des pavillons).

Simone Leigh, Brick House, 2019 © Isabelle Henricot

Sur les murs qui entourent cette première salle sont accrochées les très belles collographies de la Cubaine Belkis Ayón consacrées aux légendes de la société secrète afro-cubaine Abakuá.

Belkis Ayon, La pesca, 1989

Belkis Ayon, Nlloro, 1991

Dans la salle suivante, à côté des sculptures géantes en adobe, hybrides d’animaux et d’humains d’inspiration pré-colombienne, de l’Argentin Gabriel Chaile, l’artiste zimbabwéenne Portia Zvavahera infuse les visions de ses rêves dans ses grandes toiles colorées, y mêlant des composantes de spiritualité indigène et des éléments empruntés au mouvement pentecôtiste apostolique.

Gabriel Chaile, 2022 © Isabelle Henricot

Portia Zvavahera, Kudonhedzwa kwevanhu (Fallen people), 2022

Portia Zvavahera, Kubatwa kwemazizi (Captured owls), 2022

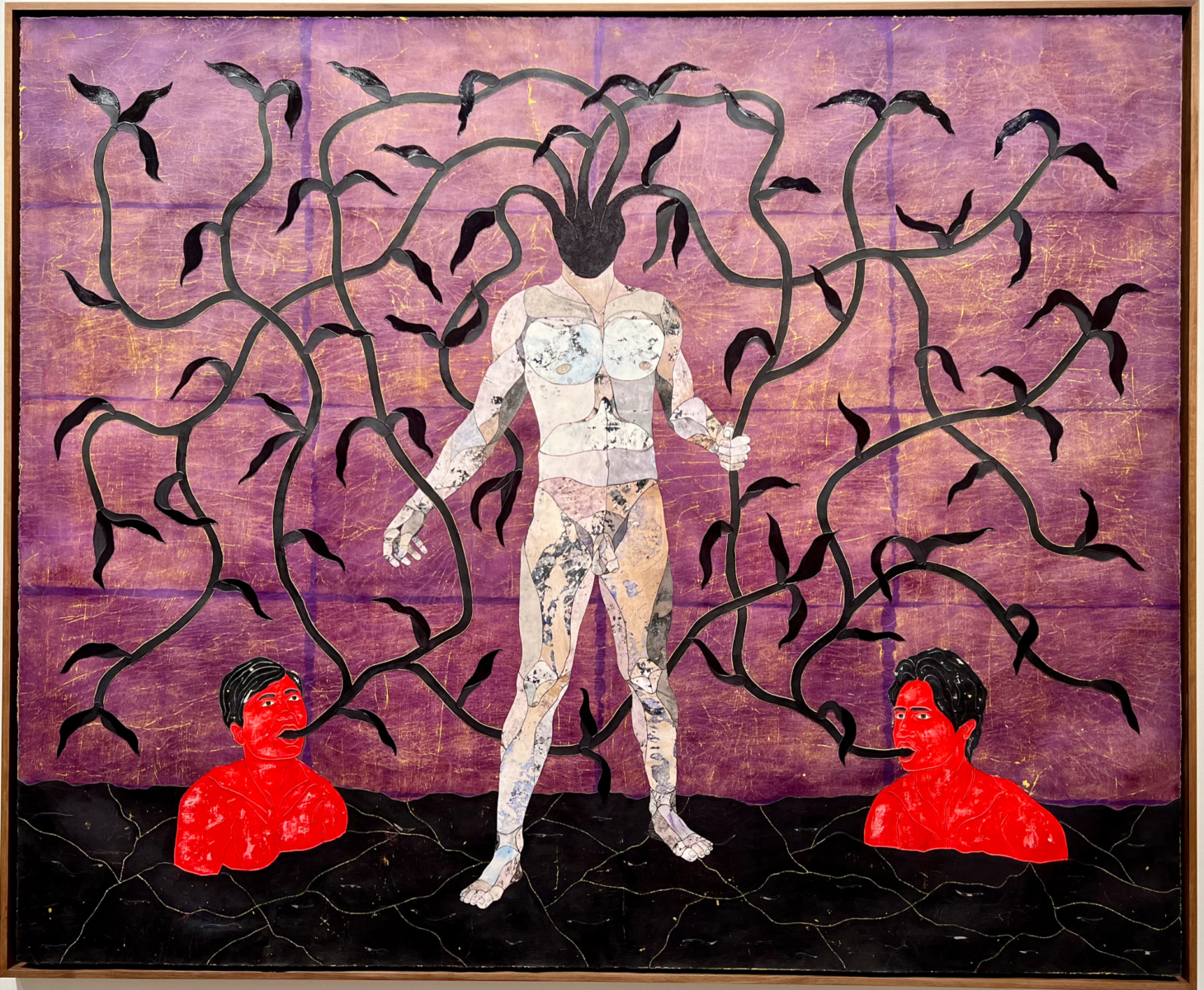

Les femmes-arbres et femmes-fleurs de Rosana Paulino, avec leurs jambes-troncs ancrées dans le sol, et les réseaux de racines, de branches et de fleurs jaillissant de leur corps, illustrent la capacité de transformation et de régénération des êtres humains, de reconstruction des identités et plus particulièrement, dans le travail de cette artiste brésilienne d’origine africaine, de celles – et de ceux – que la couleur de peau a très longtemps condamné au rôle d’esclaves au Brésil.

Rosana Paulino, série Jatoba, 2019

Rosana Paulino, série Senhora das Plantas

Dans un autre registre, cette fusion avec la nature se manifeste également dans la vidéo de la Lituanienne Eglé Budvytyté, Songs from the Compost : mutating bodies, imploding stars (2020), dans laquelle un groupe de jeunes adultes ou adolescents aux genres fluctuants qu’elle filme en pleine nature semble se fondre dans l’environnement.

Egle Budvytyte, Songs from the Compost…, vidéo, 2020

Dans la vidéo du Chinois Zheng Bo, Le Sacre du printemps (2022), les humains vont jusqu’à faire l’amour avec les arbres, dans un monde où les classifications, comme les images, sont renversées.

Zheng Bo, Le Sacre du printemps, vidéo, 2021

La symbiose avec le végétal est également de mise dans les belles compositions du Mexicain Felipe Baeza, où les corps changent de nature, au sens premier du terme (de naître).

Felipe Baeza, Por caminos ignorados…, 2020

Felipe Baeza, Wayward, 2021

On aboutit ainsi tout naturellement au paradis terrestre (Earthly Paradise , 2022) tel que le conçoit Delcy Morelos, un labyrinthe de terre de près d’1,5 mètre de haut immergeant le visiteur dans des effluves d’humus, d’épices, de cacao, dont l’intensité fluctue en fonction du degré d’humidité. L’installation de l’artiste colombienne fait référence au territoire indigène des Embera-Catio dans lequel elle a grandi en Tierralta, peuple pour lequel la terre n’est pas un matériau inerte dont les humains peuvent disposer selon leur bon vouloir, mais qu’elle est l’essence même des humains, comme leur devenir, puisqu’ils sont humus, ainsi que le rappelle l’étymologie.

Delcy Morelos, Earthly Paradise, 2022 ©Isabelle Henricot

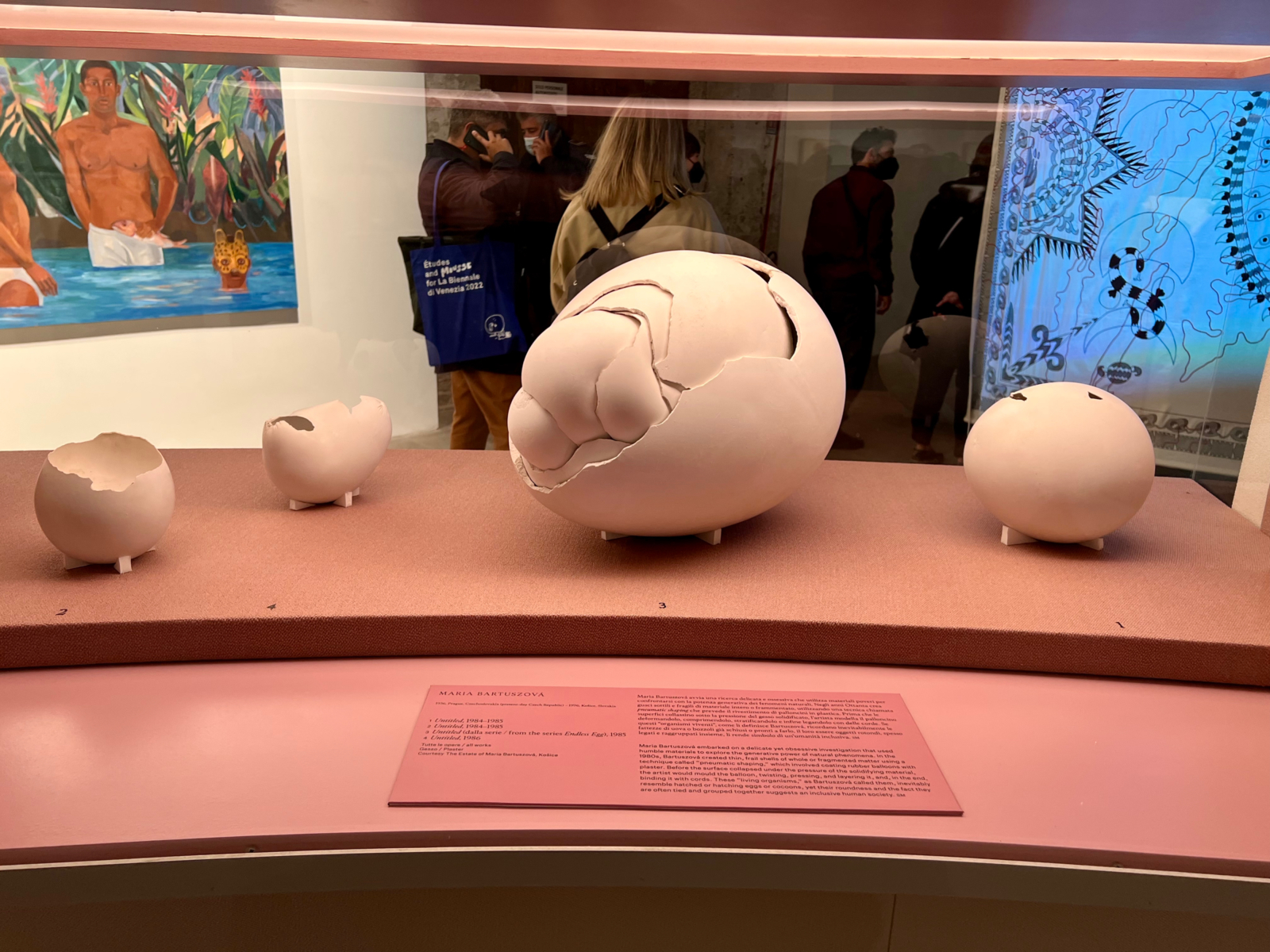

Nichée au milieu du parcours, une capsule temporelle accueille une déclinaison d’objets ovoïdes pouvant être désignés sous le vocable anglais de « vessel » (qui désigne aussi bien un vase ou un récipient qu’un vaisseau de navigation marine ou spatiale). Y sont présentés notamment les délicates coquilles en plâtre imbriquées les unes dans les autres de la série Endless egg (1985), de la Tchèque Maria Bartuszová, et un curieux ensemble de sculptures en papier mâché du milieu du XIXe siècle représentant les différents stades de la gestation chez la femme. Réalisés par les ateliers Auzoux en 1840, ces modèles ont une signification particulière car ils ont été utilisés par le Dr Aletta Jacobs (1854-1929), première femme à être admise à l’université aux Pays-Bas et 1e à obtenir son diplôme de médecin, qui fut l’une des principales instigatrices du suffrage universel instauré en 1919 aux Pays-Bas et créa par ailleurs le premier centre de contrôle des naissances, contribuant par ses publications sur le corps féminin à sortir les femmes de leur ignorance sur la sexualité.

Maria Bartuszova, série Endless Egg, 1984-1985

Modèle d’utérus en papier-mâché des ateliers Auzoux, 1840

Dr Aletta Jacobs, De vrouw. Haar bouw en haar inwendige organen (La femme. Sa constitution et ses organes internes), 1898

Plus loin, il ne faut pas manquer la belle installation de Sandra Vásquez de la Horra et ses fascinants dessins trempés dans la cire inspirés de mythes et de culture populaire, où la femme occupe une place centrale.

Sandra Vasquez de la Horra, Las Cordilleras Encontradas, 2017-2021 ©Isabelle Henricot

Sandra Vasquez de la Horra, Cosmic Matrioshka, 2020 ©Isabelle Henricot

Sandra Vasquez de la Horra ©Isabelle Henricot

Sandra Vasquez de la Horra, America sin fronteras, 2017 ©Isabelle Henricot

Les Titans (2022), grandes sculptures en terre d’Ali Cherri, qui présente également la vidéo Of Men and Gods and Mud (2022) – envoûtant portrait d’un briquetier impliqué dans la construction d’un barrage aux conséquences désastreuses au Soudan -, ont valu à l’artiste libanais l’attribution du Lion d’argent.

Ali Cherri, Titans, 2022 ©Isabelle Henricot

Vers la fin du parcours, la dernière capsule temporelle intitulée « la séduction du cyborg » (contraction de cybernetic organism) réunit des artistes pionnières qui, il y a plus d’un siècle, ont imaginé la création d’une nouvelle humanité dans le sillage de la société industrielle. Sur une immense photo, Marie Vassilieff pose à la manière d’un robot dans un costume d’Arlequin dessiné pour le « Bal banal » qui évoque le début du cubisme. Anna Coleman Ladd fabrique des masques en latex et cuivre ou argent pour réparer les visages mutilés des soldats de la guerre 1914-18. Regina Cassola Bracchi se distingue par ses sculptures en aluminium qui font d’elle la seule représentante féminine de la sculpture futuriste. Quant aux extraordinaires costumes créés en 1924 par Lavinia Schulz et Walter Holdt pour le théâtre d’Hambourg, ils témoignent de la formidable vitalité de la culture de la danse sous la République de Weimar.

Marie Vassilieff, Costume d’Arlequin pour le Bal Banal, 1924 ©Isabelle Henricot

Regina Cassoli Bracchi, Sculptures en aluminium, 1930-1935

Lavinia Schulz et Walter Holdt, Maskenfiguren, 1924 ©Isabelle Henricot

L’Américaine Lynn Hershman Leeson fut en 1963 la première artiste à utiliser le terme cyborg inventé trois ans plus tôt par la Nasa. Depuis plus de cinquante ans, elle axe son travail sur les innovations technologiques, l’ingénierie génétique, l’intelligence artificielle, la surveillance numérique, l’identité… Les personnes dont on voit les portraits photographiques dans sa vidéo Missing Person, Cyborg (2021) n’existent pas, ce sont des images générées par des programmes d’intelligence artificielle, mais l’illusion est stupéfiante. Et les images de caméras de surveillance, sur lesquelles les codes des données numériques des individus filmés apparaissent en surimpression sur l’écran, font froid dans le dos. L’artiste rappelle que la plupart des inventions technologiques de ces dernières décennies, et notamment celles qui concerne la surveillance numérique, sont issues du domaine militaire et sont apparues dans un contexte de guerre. Cela donne à réfléchir sur le modèle de société dans lequel nous voulons vivre et sur celui que nous voulons transmettre aux générations futures. Lynn Hershman Leeson a reçu une mention spéciale du jury pour les œuvres présentées dans l’exposition.

Plusieurs artistes dans l’exposition imaginent un monde d’où les humains ont disparu. Marguerite Humeau, jeune artiste française installée à Londres, dont le travail s’appuie sur la recherche en biologie et en paléontologie, fait ressurgir du passé des formes de vie disparues et invente des croisements d’animaux préhistoriques avec d’autres espèces, parmi d’autres propositions. S’interrogeant sur la perception des enjeux climatiques par les animaux, elle imagine chez ceux-ci l’émergence d’une spiritualité qui se manifeste par des rituels, telle la danse à laquelle se livrent les grands mammifères marins aux lignes futuristes qu’elle avait présentés au centre Pompidou dans le cadre du prix Marcel Duchamp – forme de prière ou d’invocation des esprits supérieurs destinée à conjurer le sort funeste qui leur est promis. Pour la biennale, elle a créé de grands oiseaux marins, sculptés à partir d’un mélange de résines et de polymères auxquels sont agrégés des particules de plastique des océans, du sel, des algues, de l’os, du sable et du verre. L’installation intitulée Migrationsfait à la fois allusion aux déplacements de populations liés à la montée des eaux – un phénomène climatique significatif dans une ville comme Venise – mais aussi au passage de la vie à la mort et à l’idée de transcendance. Les sphères posées sur le dos des oiseaux peuvent faire penser au sac transporté par les migrants sur leurs épaules ou à de grosses gouttes d’eau semblables à des « boules de cristal dans lesquels on peut voir l’avenir ou projeter ses souvenirs ». Elles soulèvent aussi la question de savoir ce qu’on veut protéger, ce que l’on considère le plus précieux – une question primordiale aujourd’hui. Les trois sculptures portent les noms de courants marins, « des forces puissantes qui englobent de grands écosystèmes » qui lorsqu’ils changent affectent toutes sortes d’organismes vivants.

Marguerite Humeau, Migrations, 2022 ©Isabelle Henricot

Encore quelques images de l’Arsenale :

Les pavillons nationaux :

Complétant l’exposition internationale, les pavillons des participations nationales ont depuis longtemps débordé des espaces qui leur avaient été initialement réservés aux Giardini, puis à l’Arsenale, et se sont multipliés dans la ville. On en compte 80 cette année – parmi lesquels se trouvent cinq nouveaux pays participants (le Cameroun, la Namibie, le Népal, le sultanat d’Oman et l’Ouganda). Les pavillons se répartissent de manière à peu près équitable entre les Giardini (26), l’Arsenale (26) et la ville (28) [Que les lecteurs se rassurent, je n’en évoquerai que quelques-uns… J’avoue d’ailleurs n’avoir pas pu voir beaucoup de ceux qui sont en ville, faute de temps].

Si le principe des pavillons nationaux, reposant sur l’idée d’États-nations, imaginé au moment de la création de la Biennale au XIXe siècle peut sembler aujourd’hui dépassé, on constate, comme le souligne Cecilia Alemani, qu’il reprend tout son sens lorsqu’un pays est attaqué. Le pavillon de l’Ukraine, installé à l’Arsenale, est naturellement chargé cette année d’une symbolique très forte.

En commençant la visite par les Giardini, où se trouvent les plus anciens pavillons, on s’arrêtera d’abord à celui de la Belgique, mon préféré cette année, où Francis Alÿs présente une douzaine de vidéos récentes de la série Children’s Games, commencée il y a plus de vingt ans. Filmées au Congo, à Hong-Kong, en Afghanistan, au Mexique, en Suisse ou en Belgique, elles montrent la capacité universelle des enfants à détourner des objets ou des gestes du quotidien de leur usage habituel pour en faire les supports de leurs jeux, faisant preuve d’une inventivité et d’une imagination qui leur permettent d’échapper à la réalité souvent cruelle du monde dans lequel ils vivent. Né en 1959 dans une famille francophone de Flandre, Francis Alÿs a fait des études d’architecture avant de se tourner vers les arts visuels. Installé au Mexique à partir de 1986, il y a passé plus de trente ans, tout en continuant à voyager autour du monde. Son travail documente avec délicatesse et poésie des situations politiques complexes, comme lorsqu’il retrace en 2004 la frontière délimitée en 1949 entre Israël et les pays arabes en parcourant pendant deux jours la ligne de démarcation à pied avec un pot de peinture percé (The Green Line). La série consacrée aux jeux d’enfants n’est pas toujours dénuée de sous-entendus politiques non plus. Dans Haram Football (« Football interdit ») tourné à Mossoul (Irak) en 2017 juste après le départ des jihadistes, il filme des garçons mimant un jeu de football sans ballon dans les rues de la ville détruite. Deux ans plus tôt, 13 enfants avaient été exécutés par l’État islamique pour avoir regardé un match de football à la télévision. Commencée par hasard en filmant un enfant frappant du pied une bouteille en plastique dans les rues de Mexico en 1999 (Caracoles, Children’s Game #1), la série Children’s Games est devenue centrale dans le travail de Francis Alÿs. Quand il arrive dans un pays, il observe d’abord la rue et les jeux des enfants qui lui permettent de comprendre plus facilement le fonctionnement de la société. L’artiste souligne par ailleurs l’urgence à filmer ces jeux, notant que les enfants sont de moins en moins dans les rues, en partie pour des raisons de sécurité mais aussi parce que les interactions sociales dans l‘espace public cèdent de plus en plus le pas devant l’invasion du numérique. Quand il ne filme pas, Francis Alÿs réalise des petits tableaux et dessins aux couleurs subtiles, qui sont pour lui une autre façon d’entrer en contact avec les gens autour de lui. Ils lui permettent par ailleurs de financer ses voyages, alors qu’il a choisi de ne pas commercialiser ses vidéos, qui sont en libre accès sur son site, afin de ne pas dénaturer ses relations avec ceux qui y participent.

(Francis Alÿs, The Nature of the Game, commissaire : Hilde Teerlinck).

Francis Alÿs devant le pavillon de la Belgique, Biennale de Venise 2022 ©Isabelle Henricot

Dans le pavillon français, l’installation de Zineb Sedira autour de son film Les rêves n’ont pas de titre distille un parfum de nostalgie. L’artiste née en France de parents algériens, qui a grandi en banlieue parisienne et vit aujourd’hui à Londres, a développé dès l’enfance une passion pour le cinéma, découvert avec son père qui l’emmenait voir des péplums et des westerns-spaghettis au cinéma de leur quartier. Son travail raconte son histoire personnelle – celle de sa famille avec ses parents militants indépendantistes, et la sienne nourrie de trois cultures – sur fond de grande Histoire – celle de la France et de l’Algérie depuis les années 1960 jusqu’aux générations d’aujourd’hui. Dès l’entrée, on plonge dans un décor de cinéma, avec son bar à l’ancienne et ses petites tables bordant la piste de danse sur laquelle évolue un couple de danseurs habillés de noir. À gauche, on est invité à s’asseoir dans une reconstitution du salon de l’artiste. Un cercueil posé à l’écart rappelle la mort de sa sœur et de son frère. Dans la partie droite, les vieilles bobines de films empilées sur le sol et rangées dans des armoires évoquent les archives dans lesquelles elle s’est plongée à Alger pour préparer son projet. Son film projeté dans une salle à l’arrière intègre des fragments de films français et italiens tournés en Algérie dans les années 1960. Une mention spéciale a été accordée par le jury au pavillon français « en reconnaissance et gratitude pour l’échange d’idées et la solidarité de longue date que constitue le projet de construction de communautés dans la diaspora ».

(Zineb Sedira, Les rêves n’ont pas de titre, commissaires : Yasmina Reggad, Sam Bardaouil et Till Fellrath).

Zineb Sedira, Les rêves n’ont pas de titre, Pavillon de la France, Venise 2022 ©Isabelle Henricot

Zineb Sedira, Pavillon de la France, Venise 2022 ©Isabelle Henricot

La Britannique Eva Boyce a quant à elle reçu le Lion d’or de la meilleure participation nationale pour l’œuvre Feeling Her Way conçue pour le pavillon de la Grande-Bretagne. L’installation rassemble des vidéos de cinq musiciennes noires de différentes générations qui jouent de leur voix avec une grande liberté, en improvisant et en formant un chœur parfois harmonieux, parfois dissonant qui se répond de pièce en pièce. Sans doute trop fatiguée au moment de la visite en fin de journée pour en apprécier toutes les nuances et les subtilités, je n’ai pas été transportée d’enthousiasme par cette installation que j’ai trouvée plastiquement peu convaincante mais je comprends que le jury ait voulu récompenser l’engagement d’une femme (première femme noire à représenter la Grande-Bretagne) qui par ce travail redonne en quelque sorte la voix à toutes celles qui ont été réduites au silence.

(Sonia Boyce, Feeling Her Way, commissaire : Emma Ridgway).

Pour le pavillon des États-Unis, c’est l’artiste afro-américaine Simone Leigh (elle aussi première femme noire à représenter son pays), dont on a évoqué la majestueuse sculpture à l’entrée de l’Arsenale, qui a pris les commandes. Elle a habillé avec beaucoup d’humour le toit du très classique pavillon néo-palladien de feuilles de palme, lui donnant un air de case africaine, renforcé par la présence sur la terrasse d’une sculpture totémique géante en bronze (Satelitte, 2022) inspirée des bustes de femmes D’mba des peuples Baga d’Afrique de l’ouest. À l’intérieur du pavillon, les pièces sont peuplées de figures féminines puissantes relevant de traditions tant africaines qu’américaines. Le titre de l’exposition, Sovereignty, traduit bien le caractère d’autodétermination et d’indépendance qui définit cette nouvelle génération de femmes – dont Simone Leigh est une représentante emblématique – décidées à reprendre en main les rênes de leur propre histoire.

(Simone Leigh, Sovereignty, commissaire : Eva Respini).

Pavillon des États-Unis, Simone Leigh, Sovereignty, Venise 2022 ©Isabelle Henricot

Le changement de paradigme perceptible dans cette biennale se manifeste également à travers l’esprit de solidarité qui a amené cette année certains pays à s’effacer pour laisser leur place à d’autres. Les pays habituellement représentés dans le pavillon nordique (la Finlande, la Norvège et la Suède) ont ainsi cédé leur place aux représentants du peuple Sami, peuple autochtone de ces régions pour lequel le mot « souveraineté » est également de circonstance. Le projet qu’ils présentent, dans le pavillon rebaptisé pavillon Sami, est axé sur trois thématiques : les relations transgénérationnelles, la connaissance holistique et les perspectives spirituelles des Sami. Les œuvres exposées mettent l’accent sur les problèmes liés à la déforestation et sur la gouvernance de la terre et de l’eau.

(Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara, Anders Sunna, The Sámi Pavilion, commissaires : Liisa-Rávná Finbog, Katya Garcia-Antón, Beaska Niillas).

Pavillon Sami, Sculptures de Maret Anne Sara et Pauliina Feodoroff, Venise 2022 ©Isabelle Henricot

Pavillon Sami, Anders Sunna, Venise 2022 ©Isabelle Henricot

Pavillon nordique rebaptisé Pavillon Sami, Venise 2022 ©Isabelle Henricot

Les Pays-Bas ont de leur côté prêté leur pavillon à l’Estonie qui y présente le projet de Kristina Norman et Bita Razavi portant sur le colonialisme et le patriarcat à partir d’un ensemble d’aquarelles réalisées dans les Indes orientales néerlandaises au début du XXe siècle par l’Estonienne Emilie Rosalie Saal. Les Pays-Bas ont provisoirement pris leurs quartiers dans une église désaffectée du Canareggio.

(Kristina Norman, Bita Razavi, Orchidelirium : An Appetite for Abundance, commissaire : Corina L. Apostol).

Pavillon de l’Estonie (habituellement des Pays-Bas), Venise 2022 ©Isabelle Henricot

Il faut souligner aussi la prise de position courageuse des artistes russes Alexandra Sukhareva et Kirill Savchenkov qui devaient représenter leur pays cette année : ils ont dès le début de la guerre contre l’Ukraine déclaré leur opposition au conflit et annulé leur participation, de même que leur commissaire Raimundas Malasauskas. Le pavillon de la Russie est donc vide.

Pavillon de la Russie, Venise 2022 ©Isabelle Henricot

La Suisse a choisi pour la représenter Latifa Echakhch, artiste marocaine qui a vécu plus de trente ans en France et réside désormais en Suisse depuis une dizaine d’années. La musique a pris une place croissante dans le travail de l’artiste ces dernières années. Pour son installation Le Concert, qu’elle dit avoir élaborée comme une partition, elle a fait appel au compositeur percussionniste Alexandre Babel et au commissaire Francesco Stocchi, qui associe connaissance de l’art contemporain et culture musicale. Le parcours commence par la fin, dans une atmosphère d’après-concert, avec des restes de sculptures calcinées évoquant les effigies brûlées lors des fêtes champêtres qui marquent le passage des saisons et les cycles de l’année. Dans la salle principale plongée dans l’obscurité, où gisent des fragments d’autres grandes sculptures anthropomorphes, on assiste à une expérience musicale sans son, les notes étant remplacées par des touches d’éclairage qui viennent pulser en rythme en divers points de la pièce. L’intention de l’artiste est d’agir sur la mémoire des visiteurs, de laisser les images résonner dans leur esprit, d’observer comment une perception peut se substituer à une autre.

(Latifa Echakhch, The Concert, commissaires : Alexandre Babel, Francesco Stocchi).

Latifa Echakhch, Pavillon de la Suisse, Venise 2022 ©Isabelle Henricot

Latifa Echakhch, The Concert, Pavillon de la Suisse, Venise 2022 ©Isabelle Henricot

Avant de quitter les Giardini, il ne faut pas manquer de visiter le pavillon de la Pologne, de l’autre côté du canal, où Malgorzata Mirga-Tas, artiste polonaise d’origine rom, nous immerge dans la grande épopée de son peuple racontée à la manière d’un conte sur d’immenses tentures recouvrant les murs. Le titre de l’installation, Re-enchanting the World, est tiré du livre éponyme de Silvia Federici, Re-enchanting the World : Feminism and the Politics of the Commons (2018) qui réhabilite la notion de communauté et insiste sur l’importance de reconstruire des relations avec les autres, non humains compris. Le décor est inspiré des fresques représentant les travaux des mois au Palazzo Schifanoia à Ferrare, lui-même dérivé des cycles médiévaux sur le même thème. Chacun des douze grands panneaux correspondant aux douze mois de l’année est divisé en trois registres où se superposent des scènes de l’histoire des roms, des figures de femmes ayant joué un rôle important dans la communauté associées aux représentations des signes du zodiaque, et des scènes de la vie quotidienne dans le camp de Czarna Góra, où l’artiste vit avec les siens, auxquelles elle réussit à conférer un caractère enchanteur. Les tissus qu’elle a utilisés pour confectionner les panneaux proviennent en grande partie de vêtements ayant appartenu aux personnes qu’elle met en scène dans ses tableaux brodés.

(Malgorzata Mirga-Tas, Re-enchanting the world, commissaires : Wojciech Szymanski, Joanna Warsza).

Pavillon de la Pologne, Giardini, 2022 ©Isabelle Henricot

Malgorzata Mirga-Tas, Re-enchanting the World, 2022 ©Isabelle Henricot

Malgorzata Mirga-Tas, Re-enchanting the world (January), 2021 ©Isabelle Henricot

Du côté de l’Arsenale, il faut bien sûr aller voir le pavillon de l’Ukraine qui abrite l’œuvre de Pavlo Makov, Fontaine de l’épuisement (1995), parvenue à Venise dans des conditions rocambolesques. Exfiltrée de Kiev par la commissaire Maria Lanko, qui l’a transportée en pièces détachées, entassées dans des cartons sur la banquette arrière de sa voiture, au long d’un périple de trois semaines qui l’a menée jusqu’à Vienne, elle a ensuite été envoyée à Milan pour être remontée par un artisan qui en a reconstitué le support (l’original était resté en Ukraine), avant de pouvoir finalement rejoindre la biennale. La fontaine est composée de 78 entonnoirs en bronze disposés en triangle sur une paroi verticale, à travers lesquels se déverse un flux d’eau qui diminue à chaque rangée à mesure que le nombre d’entonnoirs augmente, finissant par ne laisser passer que quelques gouttes dans les entonnoirs de la dernière rangée. Conçue après la chute de l’URSS pour symboliser le manque de vitalité sociale des anciennes républiques soviétiques, la pièce avait été choisie lors de la préparation de la biennale pour représenter l’épuisement de l’humanité face aux crises environnementale, culturelle et démocratique. La guerre déclenchée entretemps lui apporte un niveau de lecture supplémentaire. Très affecté par la situation dans son pays, l’artiste interrogé lors de l’inauguration de la biennale insistait sur la nécessité, en Europe et dans le monde, de se battre pour défendre les valeurs de la démocratie. Et ajoutait : « Je ne crois pas que l’art puisse changer le monde, mais il peut nous aider à survivre ».

(Pavlo Makov, The Fountain of Exhaustion. Aqua Alta, commissaires: Lizaveta German, Maria Lanko, Borys Filonenko).

La commissaire Maria Lanko interviewée devant la fontaine de Pavlo Makov, Pavillon de l’Ukraine ©Isabelle Henricot

Pavlo Makov, The Fountain of Exhaustion. Acqua Alta, Pavillon de l’Ukraine ©Isabelle Henricot

Pour manifester leur soutien à l’Ukraine, les organisateurs de la biennale ont dédié au cœur des Giardini un espace nommé Piazza Ucraina, au centre duquel un empilement de sacs de sable fait référence aux monuments que les Ukrainiens tentent de protéger des bombardements russes, et autour duquel des affiches d’œuvres d’artistes ukrainiens réalisées depuis le début de la guerre sont collées sur des piliers de bois.

Piazza Ucraina, Giardini, Venise 2022 ©Isabelle Henricot

Le pavillon du Liban, frappé lui aussi par la guerre et les crises, présente les œuvres de deux artistes qui illustrent chacun à leur manière le chaos politique et économique dans lequel est plongé le pays. La vidéo de Danielle Arbid, Allô chérie, sorte de road movie naviguant entre burlesque et tragique, met en scène une femme qui sillonne les rues de Beyrouth au volant de sa voiture. La caméra adopte le point de vue de la conductrice – qu’on ne voit pas mais dont on entend la voix – accrochée au téléphone et déployant une énergie considérable pour tenter, en vain, de récupérer de ses nombreux interlocuteurs (banquiers, avocat, amies, créanciers divers…) l’argent qu’ils lui doivent. Si la vidéo date de 2015, elle reste cependant d’une parfaite actualité, et les images du paysage urbain qui défile laissent percevoir les effets délétères de la spéculation immobilière sévissant à Beyrouth depuis de longues années. Pour son installation Janus Gate, Ayman Baalbaki a tendu une immense bâche de chantier entre les murs du pavillon. La toile taguée et froissée représente la couverture d’un immeuble en construction, derrière laquelle se cache une cabane de gardien remplie de débris et de rebuts. L’installation évoque le démembrement urbain et le vandalisme présents aujourd’hui à Beyrouth. L’artiste précise que le pavillon a été financé exclusivement par du mécénat privé, le ministère de la culture ne disposant plus d’aucun budget. « De toutes façons, les politiques ne s’intéressent pas à ce que nous faisons. Ils ont juste donné leur signature officielle » conclut-il.

(Danielle Arbid, Ayman Baalbaki, The World in the Image of Man, commissaire : Nadia Ghandour).

Danielle Arbid, Allô chérie, vidéo, 2015

Ayman Baalbaki, Janus Gate, 2021 ©Isabelle Henricot

L’énorme espace du pavillon italien (2.000 m2) est investi pour la première fois par le projet d’un seul artiste. Avec son installation History of Night and Destiny of Comets, Gian Maria Tosatti propose une réflexion sur le déclin du monde industriel et son désenchantement, et sur la possibilité de penser des mondes différents. Autorisés à entrer un par un et en silence pour que l’immersion soit complète, on passe à travers une succession de hangars remplis de vieilles machines recréant le décor d’une usine abandonnée, métaphore d’une ère de productivité et de croissance désormais révolue. Dans une atmosphère fantomatique, on traverse un appartement déserté – celui du gardien ou du contremaître ? – surplombant une salle remplie de machines à coudre réduites au silence. Le parcours se termine sur les bords d’un plan d’eau plongé dans la nuit, au bout duquel on aperçoit au loin de petites lumières scintillant par intermittence qui peuvent être interprétées comme la promesse d’un signe de vie et d’espoir émergeant de cet univers spectral.

(Gian Maria Tosatti, History of Night and Destiny of Comets, commissaire : Eugenio Viola).

Pavillon de l’Italie, Venise 2022 ©Isabelle Henricot

Gian Maria Tosatti, Pavillon de l’Italie, Venise 2022 ©Isabelle Henricot

Pavillon de l’Italie, History of Night and Destiny of Comets, Venise 2022 ©Isabelle Henricot

Pavillon de l’Italie, History of Night and Destiny of Comets, Gian Maria Tosatti ©Isabelle Henricot

Pour finir, s’il ne fallait voir qu’un seul pavillon en ville, on pourrait sans hésiter choisir celui de l’Ouganda qui expose, pour sa première participation à la biennale, les travaux de deux artistes talentueux rassemblés sous le titre de Radiance – They dream in time dans le palazzo Palumbo Fossati [il faut un peu de persévérance pour le trouver, Google maps m’a baladée pendant une bonne demi-heure d’un bout à l’autre du quartier avant que je finisse par y arriver, mais la destination en vaut la peine…]. Acaye Kerumen s’empare de matériaux utilisés dans l’artisanat et les objets du quotidien – comme le raphia, le sisal, la feuille de palmier ou la fibre de bananier tressés qui servent à fabriquer les paniers – qu’elle déconstruit pour raconter de nouvelles histoires qui bousculent les rôles traditionnellement assignés à la femme africaine. Marquées par l’esthétique de la pop culture, les peintures de Collin Sekajugo représentent des anonymes dont les portraits proviennent de banques d’images, retouchés pour ne pas être identifiables – souvent des blancs qu’il transforme en noirs – avec l’objectif de dresser le portrait type de l’Afrique – ou de l’Africain – inconnu.e. L’initiative qui est à l’origine du pavillon ne relève pas des autorités ougandaises, mais est à mettre au crédit de membres du centre culturel ougandais et de l’agence artistique bruxelloise Stjarna qui ont su convaincre les organisateurs de la biennale et trouver les financements, et du commissaire Shaheen Merali qui a conseillé les artistes. Le pavillon a reçu une mention spéciale du jury de la biennale.

(Acaye Kerunen, Collin Sekajugo, Radiance – They dream in time, commissaire : Shaheen Merali).

Collin Sekajugo dans le Pavillon de l’Ouganda, Venise 2022 ©Isabelle Henricot

Acaye Kerunen, IWang Sawa, 2021 : Myel, 2022 ©Isabelle Henricot

Acaye Kerunen / Collin Sekajugo, Stock Image 017 – I Own Everything, 2019-2022 ©Isabelle Henricot

Acaye Kerunen, Kakare, 2021 ©Isabelle Henricot

La 59e Biennale d’art de Venise, jusqu’au 27 novembre 2022.

Les Giardini et l’Arsenale sont ouverts tous les jours, sauf les lundis.

De 11h à 19h (l’Arsenale jusqu’à 20h les vendredis et samedis uniquement) jusqu’au 25 septembre 2022.

De 10h à 18h du 27 septembre au 27 novembre 2022.

Les heures d’ouverture des pavillons situés en ville sont disponibles sur leur site.

Photo de titre : Entrée de l’Arsenale, Simone Leigh, The Brick House, 2019 © Isabelle Henricot

Dans le train pour Venise…

Je viens de relire tout ton article Isabelle. Merci pour toutes ces indications précieuses. Je ne manquerai pas de partager avec toi par mail mes impressions à mon retour. Merci pour cet article très complet !

Bien amicalement, Véronique

merci beaucoup Isabelle pour ce feed-back magnifiquement écrit et illustré, nous penserons bien à toi lorsque nous serons à Venise en septembre

Compte rendu passionnant. Merci infiniment