Orchestrée cette année par Christine Macel, conservateur en chef du Centre Pompidou, la 57e Biennale de Venise rassemble dans l’exposition « Viva Arte Viva », déployée à l’Arsenal et aux Giardini, les œuvres de 120 artistes (dont 103 n’ont jamais été exposés à la Biennale), auxquelles s’ajoutent les créations présentées dans les 86 pavillons nationaux des pays participants et de nombreuses manifestations associées réparties dans toute la ville. De quoi occuper au minimum trois ou quatre journées, muni de bonnes chaussures !

L’exposition internationale « Viva Arte Viva »

Deux ans après l’édition très politique et sombre dirigée par le commissaire américano-nigérian Okwui Enwezor, la version 2017 de la Biennale de Venise se veut plus douce et porteuse d’espoir. Justifiant dans sa déclaration d’intention son choix de célébrer l’art et les artistes pour le rôle majeur qu’ils peuvent jouer dans le cadre des débats contemporains en offrant une alternative à l’individualisme et à l’indifférence, Christine Macel souligne que si l’art ne peut changer le monde, il permet néanmoins aux artistes de le réinventer.

Divisé en neuf chapitres ou pavillons, le parcours conçu par la commissaire rassemble aussi bien des œuvres de créateurs récents que celles d’artistes de générations précédentes trop tôt disparus ou simplement pas reconnus à leur juste valeur qu’elle souhaitait mettre en lumière. Faisant la part belle aux utopies et aux rêves communautaires inspirés des années 70, l’exposition adopte un parti pris plus poétique que politique, ce qui a valu à Christine Macel des commentaires parfois très virulents lors de l’ouverture, certains critiques considérant que face à l’état actuel du monde, on ne pouvait se contenter de bons sentiments et qu’on attendait d’une manifestation comme celle-ci des confrontations et des réflexions en phase avec les crises que traverse notre époque. Certes, il n’y a pas d’œuvre particulièrement percutante dans « Viva Arte Viva ». Si vous voulez prendre une claque, il faut plutôt se diriger vers le pavillon allemand où la performance signée par la jeune Anne Imhof se chargera de vous la donner. Mais l’art ne peut-il être que le reflet des angoisses et des malheurs du temps ? N’a-t-il pas aussi le pouvoir (ou le devoir) de nous faire rêver à un monde meilleur ? C’est ce qu’a tenté de montrer la curatrice de la Biennale cette année et même si tout n’y est pas de qualité égale, il y a quand même de très bonnes choses à voir.

L’itinéraire commence dans le Pavillon central des Giardini, où sont rassemblés les deux premiers chapitres, et se poursuit à l’Arsenal avec les sept suivants, se terminant dans le Giardino delle Vergini. Le Pavillon des artistes et des livres – qui marque le début de l’exposition – plonge le spectateur dans l’intimité du travail de création, avec en préambule les photos du Serbe Mladen Stilinovic intitulées l’Artiste au travail (1978), qui le montrent dormant dans son lit, défendant ainsi le droit à la paresse comme condition d’existence des artistes dans l’Europe de l’Est à l’époque du Rideau de fer. L’installation du très jeune duo d’artistes philippins Katherine Nuñez et Issay Rodriguez pointe le consumérisme en mettant en scène un espace de bureau dans lequel tous les objets, post-it et trombones compris, sont fabriqués en tissu ou au crochet, manière de représenter le travail qui se cache derrière tous ces objets de consommation et aussi de remettre en question le formatage de l’éducation sur un modèle façonné par le marché de l’emploi.

Katherine Nuñez & Issay Rodriguez, In Between the Lines 2.0, 2015-2017, détail © Isabelle Henricot

Le rapport qui se noue entre l’artiste et le livre comme source ou support d’inspiration est illustré entre autres par les tableaux-sculptures du Britannique né en Zambie John Latham et les merveilleux petits carnets couverts de textes et de dessins enroulés dans des boîtes en fer de l’artiste des Emirats Abdullah Al Saadi.

Installé au milieu du pavillon, un grand atelier participatif accueille des volontaires autour du projet Green light d’Olafur Eliasson. L’artiste dano-islandais a invité des demandeurs d’asile à participer au montage et à la production de lampes modulables qui sont ensuite vendues au profit d’associations soutenant les migrants. En échange, il offre aux participants – la loi ne permet pas de les payer – des repas, une assistance légale et psychologique, des cours de langues, etc. Une initiative louable, mais sur laquelle beaucoup trouvent à redire, là aussi, lui reprochant de verser dans le paternalisme.

Green light – an artistic workshop, Olafur Eliasson © Isabelle Henricot

Dans la pièce suivante, les sculptures-accumulations de l’artiste émirati Hassan Sharif s’empilent sur les étagères de son studio à la manière des produits entassés dans les rayons d’un supermarché.

Hassan Sharif, Supermarket, 2016 © Isabelle Henricot

Au fond du pavillon, l’artiste russo-daghestanaise Taus Makhacheva filme un funambule transportant des tableaux d’un sommet de montagne à l’autre, évoquant à travers la question de l’exposition des œuvres la situation instable du statut de l’artiste et de la culture dans la région du Caucase, mais plus largement aussi les tensions entre modernité et tradition, entre visions de l’Est et de l’Ouest, entre nature et culture…

Taus Makhacheva, Tightrope, 2015 © Isabelle Henricot

L’autre moitié du Pavillon central des Giardini est consacrée à la seconde section de l’exposition, intitulée Pavillon des joies et des peurs. Y sont exposés notamment les portraits du peintre d’origine syrienne Marwan, disparu l’an dernier, mais aussi les grandes compositions sur verre ou sur papier népalais de Kiki Smith et les sculptures en bas nylon de Senga Nengudi. Le film d’animation plein de fraîcheur proposé par la jeune artiste américaine Rachel Rose offre une jolie parenthèse.

Marwan, Untitled, 1964-1966 © Isabelle Henricot

La suite de l’exposition se déroule à l’Arsenal, commençant par le Pavillon de l’espace communautaire pour se clôturer avec celui du temps et de l’infini. La sélection opérée par Christine Macel inclut de nombreuses œuvres textiles, ce qui a fait dire à quelques mauvaises langues que cette édition était une Biennale de chiffons et ramenait la femme à son statut de tricoteuse [!]. Ce ne sont pourtant pas seulement des femmes qui y cousent : le Taiwanais Lee Mingwei répare les vêtements apportés par les visiteurs avec des fils colorés qui tissent depuis le mur un réseau multicolore symbolisant à la fois les relations nouvelles créées par ce processus mais aussi tous les sentiments, les sensations et les souvenirs qui émergent dans cette interaction entre l’artiste et son audience. Le Philippin David Medalla réactive une performance de 1968 en proposant au public de coudre ce que bon lui semble sur un grand drap blanc, participant ainsi à l’élaboration d’une œuvre collective.

Lee Mingwei, The Mending Project, 2009-2017 © Isabelle Henricot

David Medalla, A Stitch in TIme, 1968-2017 © Isabelle Henricot

L’Allemand Franz Ehrard Walther a reçu le Lion d’or du meilleur artiste de l’exposition internationale pour ses sculptures interactives en tissu à la croisée du minimalisme et de l’art conceptuel, tandis que le jeune Kosovar Petrit Halilaj a été gratifié d’une mention spéciale du jury pour ses immenses papillons de nuit tombant du plafond, ombres fragiles qui parlent de l’enfance et de la métamorphose, qu’il a cousus à l’aide de sa mère.

Franz Ehrard Walther, Die Erinnerung untersockelt, 1983 © Isabelle Henricot

Petrit Halilaj, Do you realize there is a rainbow even if it s night, 2017 © Isabelle Henricot

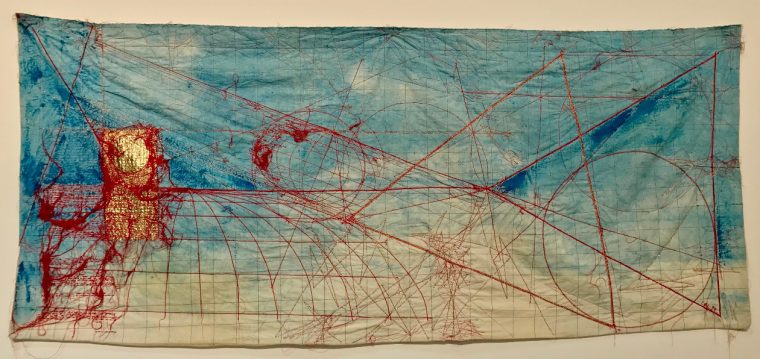

Le Sarde Michele Ciacciofera enroule des fils de laine sur des grilles de métal, s’interrompant parfois comme pour laisser en suspens le récit des légendes de l’île dont s’inspirent ses travaux. En utilisant le textile, Abdoulaye Konaté inscrit son travail dans la tradition des tisserands maliens, mais y allie l’expertise des femmes chargées de la fabrication des teintures. Sa grande composition réalisée pour un festival brésilien mêle des éléments puisés dans la culture des indiens Guarani avec des particularités de son propre pays.

Abdoulaye Konaté, Brésil (Guarani), 2015 © Isabelle Henricot

Du côté des femmes, Maria Lai, morte presque centenaire en 2013, puise elle aussi dans le folklore de sa Sardaigne natale les matériaux et les sources d’inspiration de son travail tout en se plaçant à l’avant-garde par ses performances d’art « relationnel ». Ses œuvres, tant dans le tissage que dans l’écriture, parlent des liens qui se nouent entre les personnes, ou entre l’homme et la nature. Son Enciclopedia Pane associe le pain, nourriture de base des humains, avec la connaissance universelle. A l’autre extrémité de l’Arsenal, une autre œuvre textile brille de toutes ses couleurs : les énormes pelotes de laine de Sheila Hicks dévalent le long du mur dans une avalanche bigarrée.

Maria Lai, Geografia, 1992 © Isabelle Henricot

Maria Lai, Enciclopedia Pane, 2008 © Isabelle Henricot

Sheila Hicks, Escalade Beyond Chromatic Land, 2016-2017 © Isabelle Henricot

Sur le parcours, on verra entre autres la vidéo du Franco-Colombien Marcos Ávila Forero consacrée à un rituel exhumé de la culture afro-colombienne des communautés installées le long de la rivière Atrato, consistant à utiliser l’eau comme instrument de percussion pour communiquer d’un groupe à un autre. Un clin d’œil pour les propositions du Japonais Shimabuku juxtaposant dans un raccourci réjouissant des exemples des plus hautes technologies développées par l’homme, les plus anciennes – des haches de pierre datant de l’époque néolithique- voisinant avec les plus récentes – divers modèles d’iphone – ou transformant son Mac en hachoir pour Cro-Magnon.

Marcos Avila Forero, Atrato, 2014 © Isabelle Henricot

Adepte de jardinage, Michel Blazy a recyclé une collection de baskets en jardinières.

Michel Blazy, Collection de chaussures, 2015-2017 © Isabelle Henricot

Quant au Brésilien Ernesto Neto, il n’a pas hésité à faire venir une tribu d’Indiens, les Huni Kuin, pour accomplir lors de l’ouverture de la Biennale des rituels chamaniques dans une réplique de la tente qui accueille leurs réunions et cérémonies sacrées au cœur de la forêt amazonienne. Meublée de coussins et tapissée d’écorce de bois, c’est l’endroit idéal pour se poser quelques minutes en contemplant les fleurs géantes et hallucinées de l’Indienne Rina Banerjee exposées juste à côté.

Ernesto Neto, Um Sagrado Lugar, 2017 © Isabelle Henricot

Rina Banerjee, When signs of origins fade {…}, 2017 © Isabelle Henricot

Marquée à la fois par la culture libanaise de ses origines et par l’empreinte de l’Occident où elle vit depuis très longtemps, Huguette Caland – née en 1931 – s’intéresse essentiellement au corps et à la sexualité de la femme, dont elle restitue les contours d’un trait d’encre finement tracé sur le papier ou en la faisant émerger d’un enchevêtrement de damiers.

Né en France de parents algériens, Kader Attia est lui aussi imprégné de sa double culture. Dans son installation, il a associé des vidéos d’anciennes gloires féminines de la chanson arabe, projetées sur les murs de la pièce, à des plateaux métalliques contenant des grains de couscous qui s’animent et s’agglomèrent en formes géométriques par l’effet des ondes électromagnétiques que produisent les vibrations de la voix. La jeune Pauline Curnier Jardin détourne l’histoire de Bernadette Soubirous à Lourdes dans une vidéo complètement déjantée.

Pauline Curnier Jardin, Grotta Profunda, Approfundita, 2011-2017 © Isabelle Henricot

Dans le pavillon du temps et de l’infini qui clôture l’exposition, il ne faut pas manquer l’installation très poétique d’Edith Dekyndt : un carré de poussière inscrit dans le cadre lumineux dessiné sur le sol par un projecteur, qu’un gardien vient régulièrement réajuster à l’aide d’un balai, formant des petits nuages qui s’élèvent doucement… A côté, Liliana Porter présente dans une sorte de perspective inversée un minuscule petit bonhomme armé d’une hache devant un champ de débris et d’objets fracassés qui prennent avec la distance des proportions de plus en plus gigantesques. Derrière l’interrogation qu’elle soulève sur la frontière entre la réalité et sa représentation surgit bien sûr la question des répercussions que peuvent engendrer des gestes supposément anodins sur l’état général du monde.

Edith Dekyndt, One Thousand and One Nights, 2016 © Isabelle Henricot

Liliana Porter, El hombre con el hacha y otras situaciones breves, 2014 © Isabelle Henricot

Liliana Porter (détail)

On traverse ensuite le bâtiment de l’Artiglieria, où l’on peut voir l’installation d’Alicja Kwade et son jeu de miroirs avant de rejoindre au bout de l’Arsenal le Giardino delle Virgini où sont disposées les dernières œuvres de l’exposition.

Alicja Kwade, WeltenLinie, 2017 © Isabelle Henricot

Michel Blazy a investi un parterre de ses balais de sorgho qui prennent racine. Dans un des petits bâtiments, on découvre les traces de pas laissées sur le plancher par Fiete Stolte immortalisant un moment suspendu dans le temps. La vidéo de Vadim Fiskin projetée un peu plus loin montre une porte qui s’ouvre sur un au-delà plein de lumière et de promesses mais se referme aussitôt.

Michel Blazy, Forêt de balais, 2013/2017 © Isabelle Henricot

Fiete Stolte, Printing My Steps, 2014 © Isabelle Henricot

Il ne faut pas quitter le jardin s’en s’être immergé dans l’installation sonore d’Hassan Khan, récompensé du Lion d’argent du jeune artiste prometteur. Ce Britannique qui vit au Caire allie musique et voix dans un subtil équilibre entre révélation et secret, entre expérience individuelle et mémoire collective.

Hassan Khan, Composition for a Public Park, 213/2017 © Isabelle Henricot

Les pavillons nationaux :

Giardini

Une exposition internationale douce et un brin nostalgique compensée par des confrontations beaucoup plus brutales avec les réalités contemporaines dans certains pavillons nationaux. C’est le cas avec l’Allemagne dont le pavillon situé dans les Giardini est transformé en camp retranché derrière de hautes grilles défendues par des dobermans. A l’intérieur, un univers carcéral où évoluent les acteurs de Faust, la performance créée par Anne Imhof, 39 ans à peine, couronnée du Lion d’Or attribué au meilleur pavillon national de la Biennale 2017. Rampant comme des animaux sous le plancher de verre, perchés sur des plateformes accrochées aux murs ou se mêlant aux spectateurs, ses performeurs habillés de noir, le regard vide, semblent enfermés à l’intérieur d’eux-mêmes autant qu’entre les murs du bâtiment. Qu’ils soient absorbés dans une méditation solitaire ou engagés dans des corps à corps brutaux, aucune émotion, aucun sentiment ne semblent les atteindre, sinon peut-être une forme de désespoir commué en résignation. Les performeurs sont remarquables de sobriété et de justesse, l’expérience est incroyablement forte et l’on en ressort sidéré.

Pour se remonter le moral, le pavillon du Japon voisin offre un intermède poétique bienvenu. Divisé en deux parties, on le visite d’abord par le dessous, en passant la tête dans un trou percé dans le plancher au milieu d’une installation de Takahiro Iwasaki que l’on découvre ainsi au ras du sol, ce qui fait immanquablement rire ou sourire les visiteurs de l’étage supérieur, vous voyant surgir du sol telle une taupe, mais ne doit pas vous empêcher d’admirer les constructions délicates, faites de fils tirés de draps ou de serviettes, comme ceux qu’il a disposés tout autour en guise de chaîne de montagnes, évoquant le paysage d’une région industrialisée du Japon. Originaire d’Hiroshima, dont l’histoire reste profondément marquée par la tragédie de la bombe atomique, l’artiste réalise des œuvres en miniature renvoyant à l’idée de ces particules minuscules dotées d’une force de destruction inversement proportionnelle à leur taille. A l’intérieur du pavillon, on découvre ses modèles d’architecture finement sculptés, dédoublés comme s’ils se reflétaient dans l’eau, mirages fragiles flottant hors de la réalité et hors du temps.

Takahiro Iwasaki, Out of Disorder, 2017 © Isabelle Henricot

Sur le thème du ‘Theatrum Orbis Terrarum’ (Théâtre du monde), premier atlas de l’histoire moderne publié à Anvers en 1570, la Russie met en scène une exposition combinant sur les deux étages de son pavillon les sculptures de Grisha Bruskin, celles du Recycle Group et une installation vidéo de Sasha Pirogova. Rassemblant des foules de figurines marchant en cadence, d’étranges divinités – mélange de mythologie antique et de modernité mécanisée – et un imposant déploiement de forces militaires, l’installation de Bruskin se veut la « métaphore du nouvel ordre mondial » où « la violence, la terreur, le contrôle permanent imprègnent la vie de nos contemporains ». En bas, le duo du Recycle Group a imaginé une version contemporaine de l’Enfer de Dante où les damnés sont des hackeurs enfermés pour l’éternité dans des blocs de pierre. Une application téléchargeable sur tablettes et téléphones portables permet de visualiser leurs corps dissimulés au cœur des blocs. Le tout est assez manichéen mais visuellement efficace.

Recycle Group, Blocked Content, 2017 © Isabelle Henricot

A quelques pas de là, le pavillon suisse rend un hommage indirect à Alberto Giacometti qui n’a jamais voulu y exposer, se considérant comme un artiste hors frontières. L’exposition Femmes de Venise, qui reprend le titre d’un ensemble d’œuvres qu’il avait présentées dans le pavillon français en 1956, est l’évocation de cette absence. Un groupe de sculptures de l’Américaine Carol Bove se référant à des œuvres tardives du sculpteur prend place dans une salle du pavillon et dans la cour, tandis qu’un documentaire-fiction, Flora, réalisé par Teresa Hubbard et Alexander Birchler, retrace un épisode méconnu de la vie de Giacometti, sa liaison avec l’Américaine Flora Mayo, avec laquelle il avait fait ses études à Paris dans les années 1920 et qui fut contrainte de regagner les Etats-Unis après la ruine de son père, terminant là-bas sa vie dans la misère. Le film part sur les traces de cette artiste oubliée à travers la voix de son fils, né peu de temps après le retour de sa mère aux Etats-Unis, témoignage émouvant sur une part effacée de l’histoire du sculpteur.

Jaillissant des murs, débordant jusqu’à l’extérieur avec leurs grosses boules colorées, les sculptures monumentales de Phyllida Barlow remplissent tout l’espace du pavillon de la Grande-Bretagne. Derrière leur aspect massif et imposant, les œuvres se révèlent, lorsqu’on leur prête un regard plus attentif, fragiles, instables et prêtes à se désintégrer… Les colonnes qui obstruent l’entrée du pavillon sont parcourues de fissures, leurs chapiteaux menacent de vous tomber sur la tête et dans le même temps, elles semblent échapper à tout contrôle en poussant vers le toit comme si elles continuaient à grandir. Juste à côté, une brassée de piquets rouges couronnée d’un carton renversé paraît avoir surgi brusquement du sol. Dans la pièce voisine, une sorte de kaléiscope géant s’écrase le nez contre un écran plein de couleurs. Tout parle d’accident, de ruine dans l’œuvre de Phyllida Barlow, mais le fait dans un grand éclat de rire et un joyeux délire.

Confié cette année au sculpteur Xavier Veilhan, le pavillon français s’est métamorphosé en studio d’enregistrement. Entièrement revêtu de panneaux et de sculptures en bois, rempli d’instruments de musique aux formes quelquefois étranges, il servira de cadre à de nombreuses performances et concerts tout au long de la biennale.

Le pavillon belge accueille les œuvres du photographe Dirk Braeckman. Ses grands tirages sombres en noir et blanc, qui ne laissent d’abord paraître que des ombres, méritent largement que l’on s’y arrête un moment, le temps de se laisser imprégner de leur beauté mystérieuse.

Dirk Braekman, Venise 2017 © Isabelle Henricot

Pavillon belge, Venise 2017 © Isabelle Henricot

Mark Bradford, sélectionné pour représenter les Etats-Unis bien avant l’élection de Donald Trump, s’est trouvé très mal à l’aise – en tant que noir et homosexuel – de devenir malgré lui le porte-drapeau d’un gouvernement qu’il ne représente pas du tout et qui ne le représente pas non plus. Il en a pris son parti en remaniant à sa façon l’architecture du pavillon d’inspiration palladienne, symbole du pouvoir des Blancs aux Etats-Unis. Pour rappeler que les Noirs ont longtemps été relégués à la position d’esclaves ou de domestiques, il a condamné la porte principale et a déplacé l’entrée vers une porte secondaire, comme si on entrait par la porte de service. A l’extérieur, des détritus répandus sur le sol évoquent l’état d’abandon dans lequel il voit son pays. Dans la première salle, une sculpture semblable à une énorme boursouflure tombant du plafond remplit presque tout l’espace de la pièce, obligeant les visiteurs à longer les murs. A l’image du pied infirme d’Héphaïstos, le dieu de la forge, blessé à la naissance après avoir été précipité du haut de l’Olympe à cause de sa laideur, l’œuvre exprime le sentiment d’exclusion ressenti par l’artiste depuis son enfance mais elle est aussi la métaphore de l’effondrement social des classes moyennes aux Etats-Unis. Dans la seconde pièce, trois grandes toiles imprimées de motifs réalisés à l’aide de papiers pour permanente trempés dans la teinture ou décolorés (avant d’être artiste, Bradford a travaillé longtemps dans le salon de coiffure de sa mère) entourent une sculpture de Méduse. Portant des noms de sirènes, elles rendent hommage aux femmes qui ont marqué la vie de l’artiste. Avec de la corde et du papier recouverts de peinture et javellisés, il a transformé les murs et la coupole de la rotonde qui sert habituellement d’entrée en une sorte de ruine obscure. La salle suivante abrite trois tableaux abstraits réalisés selon sa technique habituelle à partir de papiers et d’affiches publicitaires récupérés dans la rue, collés en couches multiples puis travaillés à la ponceuse, laissant apparaître des couleurs ou des formes imprévisibles. L’un présente ce qui semble être une tête humaine fracturée, les deux autres évoquent des organismes micro-cellulaires ou des constellations. Dans la dernière salle, une vidéo de 2005 montre un homme de dos marchant à grandes enjambées en donnant l’impression de ne pas avancer. Mark Bradford, lui, ne cesse d’aller de l’avant. En marge de son travail, l’artiste est fortement impliqué dans une série de projets sociaux. A travers la fondation qu’il a créée, il utilise les moyens que lui procure la vente de ses œuvres pour soutenir des associations d’aide aux enfants placés et offrir une formation aux jeunes de milieux défavorisés de Los Angeles. Lorsqu’il a été désigné pour le pavillon américain à la Biennale, il s’est investi dans un projet de formation et de réinsertion destiné aux pensionnaires d’une prison de Venise. Car comme le rappelle le titre de son exposition, « Tomorrow is Another Day ».

De l’autre côté du canal qui traverse les Giardini, le pavillon de l’Egypte accueille le beau film de Moataz Nasr, The Mountain, qui raconte l’histoire d’une jeune fille au sein d’une communauté villageoise. Hantés par la peur d’un démon qui vivrait au cœur de la montagne voisine, les habitants restent terrés chez eux dès le coucher du soleil, persuadés que le monstre les tuera s’ils s’aventurent dehors une fois la nuit tombée. Revenue au village au terme de ses études, la jeune fille décide de braver l’interdit pour prouver l’absurdité de la légende et entraîne derrière elles les villageois terrorisés. Les dernières images du film laissent planer le doute sur l’issue de son combat. Au-delà de la fable, Nasr montre comment la peur de l’inconnu nous enferme et nous empêche de vivre. Evoquant aussi la condition de la femme, lui dont les trois filles ont quitté l’Egypte, l’artiste porte à travers son film un plaidoyer pour la tolérance et la liberté.

Moataz Nasr, The Mountain, Venise 2017 © Isabelle Henricot

Le pavillon de la Roumanie rend un hommage tardif mais largement mérité à Geta Brätescu, âgée de 91 ans. Comprenant des œuvres des années 1960 jusqu’aux plus récentes, l’exposition s’y déploie autour des thèmes de l’atelier et de la subjectivité féminine, offrant un aperçu de l’extraordinaire créativité de cette artiste si longtemps ignorée.

Devant le pavillon de l’Autriche, un camion planté à la verticale et transformé en belvédère signale l’intervention du facétieux Erwin Wurm. A l’intérieur du pavillon, ses One Minute Sculptures invitent les visiteurs à se transformer en performeurs en prenant des poses loufoques ou ridicules, offrant un moment de récréation bienvenu.

Arsenale

On repart pour l’Arsenal où le pavillon de la Nouvelle-Zélande présente, intégrée dans un décor de papier peint panoramique du début du XIXe siècle (« Les sauvages de la mer du Pacifique », 1804), une série de 80 scènes vidéo réalisées par Lisa Reihana dépeignant la vie quotidienne et l’histoire des premiers colons perçue cette fois du point de vue des populations indigènes.

Liza Reihana, Emissaries, 2015-2017 © Isabelle Henricot

Mohau Modisakeng et Candice Breitz explorent pour l’Afrique du Sud la question des migrations historiques et contemporaines. Dans Passage, Modisakeng fait revivre le souvenir des esclaves importés au XVIIe siècle par les colons hollandais pour travailler sur les plantations et dans les ports. Le flux et le reflux de l’eau, symboles de la naissance et de la mort, rappellent ceux qui sont arrivés et repartis d’Afrique du Sud, considérés comme des marchandises ou des corps en transit sans identité particulière. Dans une installation en deux parties, Love Story, Candice Breitz interroge les conditions dans lesquelles se manifeste l’empathie. Elle a recueilli le témoignage filmé de six réfugiés ayant fui leur pays pour des raisons variées, qu’elle retransmet intégralement sur six écrans. Dans une autre salle, elle filme deux acteurs (Alec Baldwin et Julianne Moore) interprétant des extraits croisés de ces témoignages, montrant comment dans un monde saturé de communication, nous sommes plus enclins à nous émouvoir de personnages de fiction incarnés par des célébrités que par la détresse réelle de ceux qui vivent à côté de nous.

Le pavillon de l’Italie détient sans doute la palme de l’installation la plus morbide avec l’Imitazione di Cristo (2017) de Roberto Cuoghi explorant les propriétés de transformation des matériaux et l’idée d’instabilité de l’identité. S’emparant de la figure classique du christ en croix qu’il reproduit en série en utilisant un matériau organique, Cuoghi confronte la notion d’ascétisme exaltée par le texte médiéval de « l’Imitation du Christ » avec les différents stades de décomposition des sculptures, exposées dans des espèces d’igloos transparents. Redoutable ! L’installation de Giorgio Andreotta Calò que l’on traverse ensuite est beaucoup plus apaisante. Vue d’en bas, on ne distingue dans la pénombre que les piquets métalliques des échafaudages de ce qui ressemble à un chantier. Il faut monter les escaliers situés dans le fond pour en voir la partie supérieure qui offre une vision transformée de la réalité.

Giorgio Andreotta Calò, Senza titolo (La fine del mondo), 2017 © Isabelle Henricot

Avant de quitter l’Arsenal, il ne faut pas manquer d’aller voir le pavillon du Liban situé de l’autre côté du bassin (un bateau fait régulièrement la navette). Plongé dans le noir, le lieu résonne de la composition de Zad Moultaka, SamaS Itima (Soleil obscur), interprétée par un chœur de 16 femmes et de 16 hommes dont les voix sont retransmises par 64 haut-parleurs. Leur chant d’adoration, solennel et émouvant, est interrompu par le grondement et la détonation d’une bombe, accompagnés d’une lumière blanche qui révèle la nature des dieux auxquels s’adressait cette prière : ce que l’on percevait comme une stèle ou une colonne dressée devant un décor de mosaïque est en réalité un moteur de bombardier se détachant sur un mur couvert de pièces de monnaie. Une voix d’enfant entame alors la lamentation sur la ruine d’Ur, écrite il y a 4000 ans, dont l’écho résonne de manière particulièrement éloquente en ce début de XXIe siècle dans un Moyen-Orient toujours ravagé par la guerre.

Zad Moultaka, SamaS (Soleil Noir Soleil), 2017 © Isabelle Henricot

Biennale Arte 2017

Esposizione internazionale d’arte

« Viva arte Viva »

Jusqu’au 26 novembre 2017

Giardini – Arsenale :

Ouverts du mardi au dimanche de 10h à 18h, fermés le lundi sauf les 14/08, 4/09, 30/10 et 20/11.

L’Arsenal est ouvert jusqu’à 20h les vendredi et samedi jusqu’au 30/09 seulement.

Photo de titre : Sheila Hicks, Escalade Beyond Chromatic Land, 2016-2017 © Isabelle Henricot

Bravo à notre infatigable ‘art-trotteuse’ pour ses commentaires passionnants, fouillés et bien tournés. Vite, un billet pour Venise!

Merci !!!

Oui, il faut y aller ! Il y a aussi beaucoup d’autres choses à voir autour de la Biennale…