Confiée pour la première fois à un commissaire latino-américain, le Brésilien Adriano Pedrosa, cette 60e édition placée sous le thème du déplacement et de l’exil met à l’honneur des artistes issus du « Global South », des minorités et des marges.

« Foreigners Everywhere / Stranieri Ovunque », étrangers partout… Sous ce titre, emprunté à une œuvre du collectif Claire Fontaine qui ouvre les deux parties de l’exposition internationale avec cette formule exprimée dans différentes langues sur des sculptures en néon de couleurs, le commissaire brésilien a voulu mettre en lumière des artistes peu ou pas connus, des indigènes, des marginaux, des oubliés, des autodidactes, des artistes en proie aux migrations et à l’exil. Alors que les crises politiques, économiques et climatiques se multiplient, entraînant dans leur sillage d’énormes mouvements de populations à l’échelle globale, le choix de ce thème pour la Biennale de Venise est aussi un défi, dans un pays dirigé depuis deux ans par un gouvernement d’extrême droite élu sur sa promesse d’arrêter le flux migratoire venu de la Méditerranée. On notera qu’en dépit de ces annonces, les dernières statistiques révèlent au contraire une augmentation de 50% du nombre de migrants arrivés sur les côtes italiennes en 2023 par rapport à l’année précédente, ce qui montre que les politiques de fermeture des frontières, brandies par les partis nationalistes à des fins électorales, ne fonctionnent pas. Les récentes élections européennes ont souligné à quel point ce sujet polarise l’opinion et fait aujourd’hui le lit des mouvements nationalistes, en Europe comme aux Etats-Unis. Dans ce contexte, la proposition d’Adriano Pedrosa était très attendue.

Soucieux d’offrir une vision de l’art décentrée de celle du monde occidental, Pedrosa, qui assume par ailleurs la fonction de directeur artistique du Musée d’art de Sao Paulo, a voulu faire dans son exposition la démonstration de l‘existence d’un art moderne et contemporain du « Sud global », indépendant des courants dominants de l’art occidental. Pour rendre sa proposition plus convaincante et, comme il le dit lui-même, pour faire bénéficier le plus grand nombre d’artistes possible de la visibilité exceptionnelle qu’offre la Biennale de Venise, il a rassemblé dans le Pavillon central des Giardini et à la Corderie de l’Arsenal le nombre record de 331 artistes, pour la plupart inconnus du public. Le résultat est assez déconcertant, à la fois par le nombre d’œuvres exposées – souvent plusieurs pour chaque artiste – et par la sélection opérée qui, si elle offre son lot de bonnes surprises, présente aussi beaucoup (trop) d’œuvres dont on se demande ce qu’elles font là. La structure même de l’exposition est difficile à appréhender car on peine à suivre le fil déroulé par le commissaire dans l’articulation des différentes sections. Son principe repose sur une division à la fois chronologique et thématique. Le ‘Nucleo Storico’ rassemble des artistes du XXe siècle ayant contribué à l’élaboration d’un modernisme du Sud global, et le ‘Nucleo Contemporaneo’ qui accueille les artistes plus récents, même si on trouve également dans cette seconde partie des œuvres du XXe siècle, dont les auteurs sont parfois déjà morts. Chacune des deux périodes est divisée en sections thématiques. Dans le Pavillon central des Giardini, le Nucleo Storico comprend la section des Abstractions et celle des Portraits (ou représentations humaines figurées), tandis que sa troisième section, consacrée à la Diaspora italienne, est installée dans la Corderie de l’Arsenal. Le Nucleo Contemporaneo, dont la composition est beaucoup plus confuse, se déploie principalement à l’Arsenal, mais comporte aussi des sous-groupes exposés dans le Pavillon central. S’appuyant sur la terminologie du mot « étranger » dans différentes langues latines et en anglais, Pedrosa réunit sous le couvert de ce « noyau contemporain » un certain nombre d’artistes relevant de catégories ethniques ou sociales assimilables à des étrangers : les marginaux, les autodidactes, les indigènes, les ‘queer’. Si dans son argumentaire ce regroupement peut paraître plausible, il l’est beaucoup moins dans sa démonstration formelle. Quel lien établir, en effet, entre les œuvres minimalistes de l’Autrichienne installée en Italie Greta Schödl, et les broderies protestataires du collectif chilien Arpilleristas ? Ou entre les paysages de forêt amazonienne peints par l’artiste indigène Abel Rodríguez et les scènes gay de l’artiste américain Louis Fratino ?

Greta Schödl, Marmo rosso di Tirani / Marmo basso calcareo, de la série Sritture, 2023

Arpilleristas, Arpillera, années 1980, coll. du Museo del Barrio, New York

Abel Rodriguez, La centro montaña, 2022

Louis Fratino, Metropolitan, 2019, Collection Tom Keyes and Keith Fox

Ce mélange de genres et l’accumulation d’œuvres pas toujours pertinentes tendent à perdre l’attention du spectateur au fil du parcours. Autre achoppement de cette classification : bon nombre d’œuvres reprises dans le Nucleo Contemporaneo s’inscrivent dans la tradition de l’art naïf ou folklorique, et il est difficile d’y relever des caractères proprement contemporains. Dans le Nucleo Storico, enfin, la section consacrée aux Portraits (la plus grande par le nombre d’œuvres – une centaine !) censée retracer l’histoire de la peinture figurative du XXe siècle dans l’hémisphère Sud, est la plus décevante de l’exposition et donne l’impression de déambuler dans un vieux musée de province. Parmi des dizaines de tableaux insignifiants, quelques-uns méritent cependant le détour, comme le portrait de l’écrivain Ramon Gomez de la Serna, par Diego Rivera, ou l’autoportrait de Frida Kahlo.

Diego Rivera, Retrato de Ramón Gómez de la Serna, 1915, Colección Malba, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

Frida Kahlo, Diego y Yo, 1949, Colección Eduardo F. Costantini, Buenos Aires

Toutes ces restrictions faites, il importe de souligner qu’il reste beaucoup d’œuvres intéressantes dans cette exposition et il faut mettre au crédit d’Adriano Pedrosa de nous faire découvrir des artistes jusqu’ici très peu, voire jamais exposés, comme le répètent à l’envi la plupart des cartels accrochés à côté des œuvres.

Une des caractéristiques de cette biennale est la présence massive d’œuvres textiles. Le Nucleo Contemporaneo rassemble à l’Arsenal de nombreux tableaux brodés, appliqués, ou imprimés sur tissu, s’apparentant à l’artisanat et aux savoir-faire traditionnels, telle l’immense toile brodée par le groupe de brodeuses autodidactes Bordadoras de Isla Negra et représentant la vie quotidienne de ce village côtier du Chili (Untitled, 1972), ou les manifestes de résistance et de contestation brodés et appliqués sur des sacs en toile de jute, réalisés durant la dictature de Pinochet par les brodeuses et tisserandes anonymes Arpilleristas déjà nommées, ou encore les foisonnants batiks du Nigérian Sàngódáre Gbádégesin Àjàlá, imprégnés de spiritualité Horuba, dont la riche palette de couleurs reflète l’extraordinaire connaissance des pigments naturels développée par cet artiste initié par l’Autrichienne installée au Nigéria Susanne Wenger, dont les œuvres sont également exposées.

Bordadoras de Isla Negra, Sans titre, 1972, Centro Cultural Gabriela Mistral

Arpilleristas, Arpillera, années 1980, Collection of Museo del Barrio, New York

Sàngódáre Gbádégesin Àjàlá, Unknown (òrìsà Ògìnyán with his typical sticks), n.d., Wolfgang and Sieglinde Entmayr Collection

Susanne Wenger, Das grosse Fest des Ajagemo, 1958 / Mythos Odùdowà Schöpfungsgeschichte, 1963, Susanne Wenger Foundation

Le textile est aussi le support de grandes installations abstraites, à l’instar de celle de l’artiste palestino-saoudienne Dana Awartani, Come, let me heal your wounds. Let me mend your broken bones, as we stand here mourning (2019), faite de larges voiles de soie imprégnés de teintures de plantes médicinales, dont les trous dont ils sont criblés ont été délicatement reprisés, allégorie des destructions et des blessures de la guerre, et métaphore de la capacité symbolique de l’art à prendre soin et à réparer, ou celle du duo d’artistes Antonio Jose Guzman & Iva Jankovic, Orbital Mechanics (2024), qui met en œuvre des toiles teintées d’indigo en référence au commerce des esclaves africains qui maîtrisaient la technique de cette teinture et l’exportèrent aux Amériques.

Dana Awartani, Come, Let me heal your wounds, Let me bend your broken bones, as we stand here mourning, 2019

Antonio Jose Guzman and Iva Jankovic, Orbital Mechanics, de la série Electric Dub Station, 2024

On retiendra aussi les frappantes compositions évoquant la mémoire, le déracinement et la résilience, de la très jeune artiste libyenne Nour Jaouda (1997) qui assemble des chutes de tissus récupérés, préalablement teintées par ses soins au moyen de pigments naturels qu’elle recueille et fabrique elle-même.

Nour Jaouda, Roots in the Sky, 2023

Tout aussi remarquable est l’installation Takapau (2024) qui occupe la première salle de la Corderie à l’Arsenal, œuvre du collectif indigène néo-zélandais Mataaho composé de femmes Maori, dont le nom signifie « l’interconnectivité ». Le mot ‘takapau’ désigne en langue maori un fin matelas tressé utilisé dans les cérémonies, qui joue un rôle particulier durant la naissance, moment de transition entre la lumière et l’obscurité, entre le royaume des lumières et celui des dieux – les enfants à naître étant selon la pensée maori en communication avec les dieux dans le refuge du ventre maternel évoqué ici par la grande installation tissée. Le collectif Mataaho a reçu le Lion d’or du meilleur artiste pour sa participation à l’exposition internationale avec cette installation.

Collectif Mataaho, Takapau, 2024

Au centre de la Corderie, l’installation vidéo spectaculaire The Mapping Journey Project (2008-2011) de la Marocaine Bouchra Khalili relate sur huit grands écrans les itinéraires de migrants au long des routes migratoires de la Méditerranée, accompagnés des récits de réfugiés retraçant leur parcours sur des cartes géographiques.

Bouchra Khalili, The Mapping Journey Project, 2008-2011

Autre œuvre percutante, 21 Boulevard Mustapha Benboulaid (Entrance) (1901-2021) de la jeune Algérienne Lydia Ourahmane, la porte en bois lambrissée doublée d’une porte blindée munie de multiples verrous, ayant servi d’entrée à l’appartement familial de l’artiste à Alger et témoignant, de manière d’autant plus frappante qu’elle est détachée de son support architectural, à la fois du passé de cette ancienne colonie française marquée par les codes esthétiques européens, et de l’irruption de la violence lors de la guerre civile des années 1990 [photo tirée du catalogue].

Lydia Ouhramane, 21 Boulevard Mustapha Benboulaid (entrance), 1901-2021

Dans la même salle, l’installation Aguacero (2024) de l’artiste colombien Daniel Otero Torres, réalisée au moyen de matériaux recyclés récoltés localement, fait référence aux architectures précaires construites par les populations Embera installées le long de la rivière Atrato en Colombie, contraintes de récolter l’eau de pluie comme eau potable dans un environnement où l’eau est paradoxalement très abondante mais aussi extrêmement polluée par l’exploitation des mines d’or.

Daniel Otero Torres, Aguacero, 2024

L’autodidacte amazonien Santiago Yahuarcani célèbre la mémoire de ses ancêtres, déplacés de force et survivants du génocide commis par les colons sur des tribus indigènes dans le cadre de l’exploitation du caoutchouc au Pérou. Ses tableaux rappellent les récits que ceux-ci lui ont transmis sur les pouvoirs sacrés des plantes, les esprits gardiens des arbres et des animaux, et les mythes expliquant la configuration de l’univers.

Santiago Yahuarcani, Shiminbro, el Hacedor del sonido, 2023

La question postcoloniale est naturellement très présente dans l’exposition. Ainsi l’Aborigène Marlene Gilson met en scène, dans des représentations qui n’ont de naïf que le style, la vie quotidienne des populations indigènes australiennes à l’époque de l’arrivée des colons, restituant du même coup à celles-ci la place qu’elles ont occupée sur le continent australien et le rôle qu’elles y ont joué dans l’histoire. Avec ses grands tableaux colorés, l’artiste autodidacte Aydeé Rodríguez López illustre les récits de la tradition orale des communautés afro-mexicaines dont elle est issue, retraçant dans Ex hacienda de Guadalupe Collantes (2014) l’histoire de la plantation de coton dans laquelle ont travaillé sa mère et sa grand-mère, montrant comment cette industrie s’est développée dans les colonies grâce à l’exploitation des esclaves. En imitant le décor utilisé dans les photographies de studio de la fin du XIXe et du début du XXe siècle pour asseoir le statut social des personnes représentées et souligner leur pouvoir, le Brésilien Dalton Paula solennise dans sa série Full-Body Portraits (2023-2024), peinte à l’huile et à la feuille d’or, les représentations de personnages d’origine africaine ayant joué un rôle dans les mouvements de protestation contre l’esclavage au Brésil. Chez l’artiste argentin installé à Paris Iván Argote, ces réflexions prennent un tonalité plus humoristique avec la vidéo Paseo (2022) dans laquelle il ballade à travers les rues de Madrid une copie de la célèbre statue de Christophe Colomb de la Plaza de Colon, déboulonnée et couchée à l’arrière d’un camion, comme exilée à son tour.

Marlene Gilson, Culture Learning, 2023, Private collection

Aydeé Rodriguez Lopez, Cazadores de hombres, 2013

Iván Argote, Paseo (capture vidéo), 2022

Dans un tout autre registre, on retiendra aussi de l’exposition les œuvres en mosaïque du Libanais Omar Mismar, qui joue sur le décalage temporel en figurant une scène supposément contemporaine dans un style parfaitement antiquisant.

Omar Mismar, Two unindentified lovers in a mirror, 2023

Deux femmes ont été récompensées cette année à la Biennale d’un Lion d’or pour l’ensemble de leur carrière : Anna Maria Maiolino et Nil Yalter.

Née en Italie en 1942, Maiolino a émigré en Amérique latine avec ses parents après la guerre, d’abord au Vénézuela où elle a passé son enfance, puis au Brésil où elle vit toujours. Elle a également séjourné à New York au cours des années 1970. Sa pratique très variée associe le dessin, la sculpture, la vidéo et la poésie. Pour l’exposition de la Biennale elle a conçu, dans une cabane au fond des jardins de l’Arsenal, une installation, Indo e Vindo (2024), qui s’inscrit dans la série Terra Modelada (1993-2024) : une multitude de petites sculptures organiques modelées dans l’argile sont reproduites à l’identique par catégories, laissant le travail délibérément inachevé comme en éternelle progression, une caractéristique du travail de l’artiste.

Anna Maria Maiolino, Indo e Vindo, de la série Terra modelada, 2024, Casetta Scaffali

Anna Maria Maiolino, Indo e Vindo, de la série Terra modelada, 2024

On en profitera pour voir dans le jardin clos voisin les sculptures du Zimbabwéen Taylor Nkomo et en chemin l’installation du collection Claire Fontaine placé sous les Gaggiandre.

Taylor Nkomo, Thinker, 2023, Giardino delle Vergini © Isabelle Henricot

Taylor Nkomo, Fashion Girl, 2023 © Isabelle Henricot

Collectif Claire Fontaine, Strangers Everywhere / Stranieri ovunque, installation dans les Gaggiandre de l’Arsenal, 2024 © Isabelle Henricot

Dans les Giardini, le Pavillon central se démarque par sa façade recouverte de couleurs vives, œuvre du collectif Mahku, mouvement des artistes indigènes Huni Kuin du Brésil, dont les peintures transposent en images les récits de la tradition orale héritée des ancêtres, tels les mythes relatifs à la naissance du monde et de l’humanité. La grande peinture s’étendant sur la façade du Pavillon relate l’histoire de kapewë pukeni (le pont du crocodile), qui décrit le passage qu’effectuèrent les humains du continent asiatique vers le continent américain, dans le détroit de Béring, grâce à l’aide d’un crocodile qui les prit sur son dos.

Collectif MAHKU, kapewë pukeni, 2024, Façade du Pavillon central, Giardini © Isabelle Henricot

Collectif Claire Fontaine, Strangers Everywhere / Stranieri Ovunque, Entrée du Pavillon central

La première salle du Pavillon abrite l’installation Exile is a hard job (1983-2024) de Nil Yalter, l’autre lauréate du Lion d’or récompensée pour sa carrière. Née au Caire dans une famille turque, Nil Yalter a grandi en Turquie avant de voyager en Inde puis de s’installer en France en 1965. Son œuvre polymorphe aborde des questions sociales liées au féminisme, à l’immigration et aux rapports de classe. L’installation qu’elle a réalisée pour la Biennale réunit deux de ses œuvres emblématiques. Topak Ev (1973) est constitué d’une tente en feutre empruntée à la tradition Bektik – communauté nomade installée en Anatolie centrale dont les femmes étaient cantonnées aux espaces domestiques – sur laquelle Nil Yalter a inscrit des informations sur les conditions de vie de ces femmes. Sur les murs de la salle tapissés de photographies d’immigrés et d’exilés, des écrans vidéos présentent des témoignages de leurs vies et de leurs luttes, abordant les questions d’intégration, de précarité et de stigmatisation. Le titre de l’installation, Exile is a hard job (1977-2024), décliné en plusieurs langues en lettres rouges capitales, est inspiré d’un texte du poète turc Nâzim Hikmet.

Nil Yalter, Exile is a hard job, 1983-2024

Nil Yalter, Topak Ev, 1973 © Isabelle Henricot

La grande salle qui suit abrite une quarantaine d’œuvres de l’abstraction historique regroupées autour de l’installation des Bambus (1960-70) de Ione Saldanha.

Ione Saldanha, Bambus, 1960-1970 © Isabelle Henricot

Dans une autre salle sont rassemblées des œuvres d’Aloïse Corbaz, figure majeure de l’art brut, curieusement classée ici dans le Nucleo Contemporaneo alors qu’elle est morte il y a soixante ans. Dans la même salle sont accrochées de grandes tapisseries aux couleurs vives de l’Américaine Liz Collins.

Aloïse, Noël, 1951-1960, Collection Christine et Jean-David Mermod

Aloïse Corbaz, Cloisonné de théâtre, 1941-1951, LAM, Lille

Liz Collins, Rainbow Mountains Moon, 2024 / Rainbow Mountains Weather, 2024 © Isabelle Henricot

Il ne faut pas manquer les merveilleux dessins à l’encre d’Abel Rodríguez, déjà évoqués, ni les peintures naïves des frères Philomé et Sénèque Obin d’Haïti.

Abel Rodríguez, Centro el terreno que nunca se inunda, 2022

Philomé Obin, Missionnaire, 1951, Josh Feldstein Collection

Sénèque Obin, Marché Clugny, années 1950-1960, Collection of El Barrio Museum, New York

Une salle entière est consacrée au jeune peintre queer Louis Fratino.

Louis Fratino, My meal, 2019, Private collection

Hormis les sections consacrées aux minorités sexuelles, potentiellement représentatives d’une forme de modernité, l’exposition d’Adriano Pedrosa met fortement l’accent sur l’héritage culturel et la transmission, considérés comme caractéristiques des valeurs portées par les artistes indigènes, lesquels sont souvent représentés ici par plusieurs membres d’une même famille même s’il n’y a pas toujours de lien manifeste entre leurs pratiques artistiques. Cette insistance sur l’héritage culturel et le maintien des traditions constitue le paradoxe de cette exposition, qui se revendique très politique et subversive sur le fond, mais se montre souvent conservatrice et traditionnelle dans ses formes.

Les expositions nationales

À côté de l’exposition principale, la Biennale accueille cette année dans les pavillons nationaux les représentants de 88 pays, dont une cinquantaine se répartissent entre les Giardini et l’Arsenal, les autres dans le reste de la ville.

Les thèmes abordés sont souvent très politiques et brassent de grandes questions contemporaines comme celles que l’on retrouve dans l’exposition principale : les rapports de domination Nord-Sud, la colonisation et ses conséquences passées et présentes, la surexploitation des ressources, l’inégalité des richesses, les migrations, la destruction de l’environnement… Rien de très réjouissant dans tout ça, mais ces thématiques reflètent malheureusement l’état du monde, ou au moins la perception que l’on peut en avoir aujourd’hui.

Un nombre important de pays sont représentés par des artistes d’origine indigène ou étrangère, faisant écho au thème de l’exposition principale.

Aux Giardini, l’excellent réalisateur d’origine ghanéenne John Akomfrah (dont on avait pu voir l’installation vidéo lors de l’unique – et remarquable – participation du Ghana à la Biennale en 2019), a été choisi pour représenter la Grande-Bretagne dont il est citoyen de longue date et qui l’a honoré d’un titre de chevalier en 2023. Son installation multimédia Listening All Night To The Rain dans le pavillon britannique aborde précisément tous les thèmes que l’on vient d’évoquer, qui sont l’ADN de son travail. Le visiteur est immergé depuis l’entrée dans une marée d’images qui glissent d’un écran à l’autre, mêlant documents d’archives et images filmées par l’artiste. Images de l’eau qui coule comme le temps que l’on voit défiler sur les horloges, emportant les puissants personnages du passé, comme les exilés miséreux. Images d’inondations dévastatrices évoquant les catastrophes climatiques qui s’annoncent, se fondant dans des vues de la campagne anglaise aux paysages si paisibles menacés eux aussi de disparition. Au long de l’exposition, Akomfrah insiste sur l’importance de se mettre à l’écoute de la nature et des voix du passé qui nous mettent en garde sur la façon dont nous préparons notre avenir. La grande salle du premier étage présente des images en noir et blanc sur les luttes d’indépendance et les mouvements de rébellion dans les pays colonisés en Afrique et en Asie des années 1940 aux années 1970, se mêlant aux images colorées de marchandises issues du commerce global, et de ressources naturelles en voie de raréfaction, sinon d’extinction… On reste un peu halluciné par ce voyage dystopique à travers le temps et l’espace, mais fasciné aussi par les très belles images du réalisateur.

La transition avec le pavillon français n’est pas facile. L’univers imaginé par Julien Creuzet, même s’il est lui aussi profondément marqué par les questions postcoloniales de sa Martinique natale, est à des années-lumière de celui d’Akomfrah. Ses grandes installations, associant écrans vidéos géants, bandes sons et sculptures multicolores évoquant le monde marin, qui se répètent sans grandes variations dans les différentes salles du pavillon, sont assez décevantes et plus décoratives que porteuses de sens.

Dans la même veine, le pavillon des États-Unis est entièrement rhabillé de couleurs vives et pop par le graphiste d’origine Cherokee Jeffrey Gibson, premier artiste autochtone à représenter les Etats-Unis. Il n’y a pas grand-chose à dire sur son exposition, c’est ludique et superficiel.

Pour le pavillon du Canada, l’artiste et anthropologue canadienne de père tanzanien Kapwani Kiwanga, vivant aujourd’hui à Paris, a conçu l’installation Trinket – qui signifie bijou, babiole – qui recouvre les murs du pavillon de guirlandes de perles de couleur, allusion subtile à la place commerciale qu’a longtemps occupée Venise dans l’histoire, et à la plaque tournante de l’esclavage qu’elle a constitué à partir du Moyen Âge, activités ayant généré de très grandes richesses.

La commissaire d’origine turque Çagla Ilk a réuni dans le pavillon de l’Allemagne sous le titre Thresholds (Seuils) plusieurs projets s’intéressant à l’espace de transition que constitue le présent pour les personnes dont la vie est marquée par la migration – un seuil entre le passé laissé derrière soi et les perspectives du futur. Dans Monument of an Unknown Man, le directeur de théâtre et d’opéra Ersan Mondtag rend hommage, par une performance jouée à l’intérieur d’une structure architecturale à trois niveaux construite au centre du pavillon, à la vie de son grand-père Hasan Aygun, émigré de Turquie en 1968 dans la cadre du programme ‘Gastarbeiter’, qui travailla sa vie durant comme ouvrier dans l’entreprise de fabrication d’amiante Eternit et mourut prématurément d’un cancer. La performance met en scène des moments de la vie quotidienne de la famille, dans un décor littéralement envahi par l’amiante. À l’extérieur, Mondtag a obstrué l’entrée principale du pavillon au moyen d’un énorme tas de terre provenant du terrain dont il a hérité de son grand-père en Anatolie, manière de laisser sur ce monument emblématique de l’Allemagne une trace de l’existence invisible de cet homme.

À l’opposé de l’ordre et de la sobriété helvétique, l’intervention de l’artiste helvético-brésilienGuerreiro do Divino Amor (son nom est déjà tout un programme) pour le pavillon de la Suisse tient plutôt de la farce et de la satire. Plus connu au Brésil où il vit qu’en Europe, l’artiste présente à Venise les deux derniers chapitres en date du Superfictional World Atlas, saga qu’il a créée il y a une vingtaine d’années, dans laquelle il interroge avec humour et piquant les grands récits nationaux et le système de valeurs qu’ils dispensent, pour en dénoncer les travers. Les deux installations présentées ici, Le Miracle d’Helvetia et Roma Talismano, mettent en exergue la manière dont ces narrations sont élaborées et transformées par les états, sous couvert de références historiques ou de sources mythologiques, pour en tirer avantage, et comment elles produisent des stéréotypes qui deviennent des caractères identitaires. Avec toute la fantaisie et la fronde dont il est capable, l’artiste transforme ces questions très sérieuses en spectacle burlesque et haut en couleur qui apporte une légèreté bienvenue dans l’atmosphère plombée de cette Biennale.

Les Pays-Bas accueillent le Cercle d’art des Travailleurs de Plantation Congolaise (CATPC), un collectif d’artistes congolais de Lusanga en RDC, avec une exposition hautement politique, The International Celebration of Blasphemy and the Sacred, qui revient sur des pages sombres de la colonisation. En 1911, la Belgique, qui règne alors sur le Congo, concède à l’entreprise Lever Brothers (future Unilever) 750.000 hectares de forêt répartis en cinq concessions, dont l’une située à Lusanga, pour l’exploitation de l’huile de palme. La forêt est remplacée par des plantations de palmiers à huile, l’entreprise y installe des usines et la population locale est soumise au travail forcé, dans des conditions proches de l’esclavage. Cette situation se maintiendra jusqu’à l’indépendance du Congo en 1960. Les artistes du CATPC sont les descendants de ces travailleurs et relatent dans l’exposition les faits de viol et d’abus, commis en 1931 par des agents territoriaux de l’administration belge, ayant conduit à une révolte au sein du peuple des Pende et à la mort d’un autre agent, décapité et dépecé par la population locale en représailles. Pour neutraliser l’esprit de ce dernier, conformément à la coutume, une statue fut réalisée, qui resta cachée jusqu’en 1972 avant d’être vendue à un Américain qui la revendit au musée des Beaux-Arts de Virginie à Richmond (USA) dont elle est toujours la propriété. La révolte des Pende sera très violemment réprimée. Une partie des sculptures exposées dans le pavillon illustrent ces événements, d’autres convoquent les esprits de la nature, le retour des grands arbres et des animaux protecteurs, de la fertilité des terres, dévastées par la monoculture qui laisse cette région sans ressources. Les sculptures ont l’aspect du bronze, mais elles ont été réalisées d’abord avec de la terre récoltée localement par l’association, avant d’être moulées puis converties en impressions 3D pour être tirées enfin dans un mélange d’huile de palme, de chocolat et de sucre, qui fait écho à l’histoire. L’objectif du CATPC est de racheter les terres de leurs ancêtres par la vente de ces sculptures, d’aménager une agriculture raisonnée et de replanter la forêt en réparation des dégâts de la colonisation. Le collectif, qui réclamait par ailleurs depuis des années au musée américain le retour de la statue, chargée pour leur communauté d’une force spirituelle et symbolique majeure, a finalement obtenu de celui-ci le prêt de la statue, exposée à Lusanga durant le temps de la Biennale, ce qui a permis de réaliser auprès d’elle les rituels de réparation essentiels pour les descendants des Pende, rituels que l’on peut voir dans les vidéos présentées également dans l’exposition.

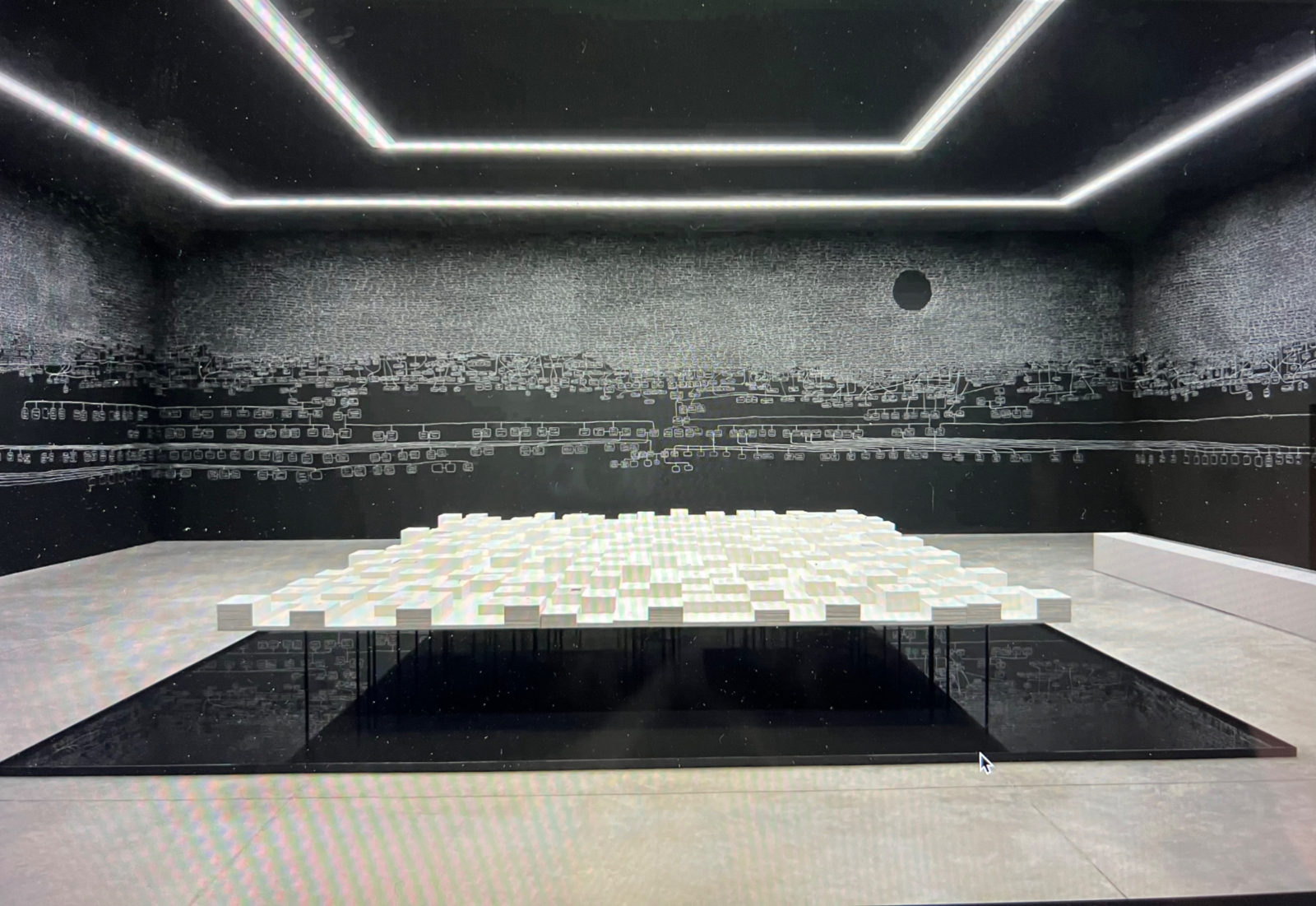

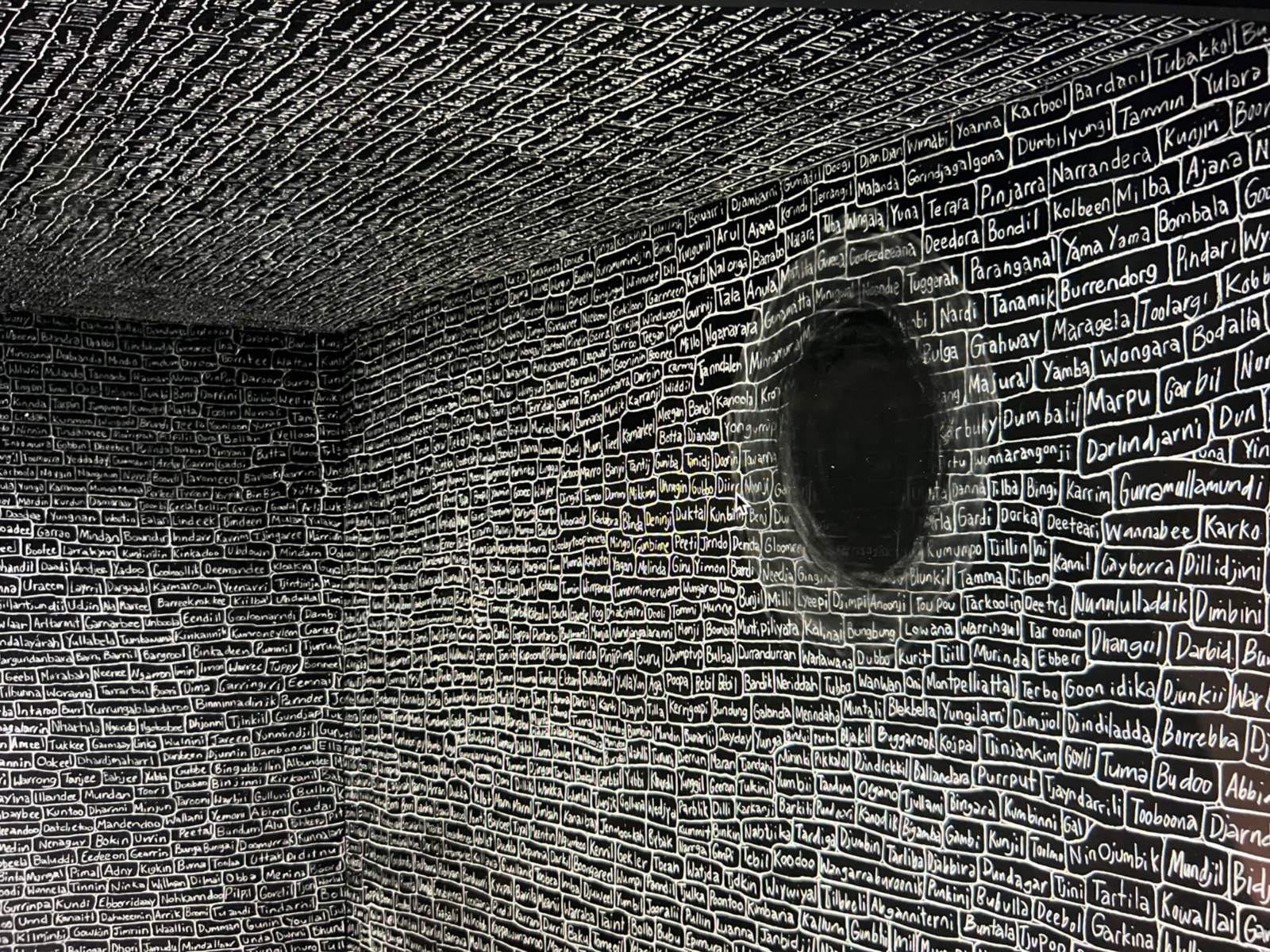

L’Australie a reçu le Lion d’or du meilleur pavillon, pour l’installation kith and kin de l’artiste aborigène Archie Moore qui a patiemment dessiné à la craie pendant deux mois, sur les parois du pavillon recouvertes de tableaux noirs, un immense arbre généalogique qui commence avec les noms de sa famille et dont les ramifications s’étendent ensuite de plus en plus loin, jusqu’à recouvrir la totalité des murs et même le plafond du pavillon, de noms appartenant à des milliers de générations sur 65.000 ans d’histoire aborigène. Au centre, sur un large plateau blanc posé au-dessus d’un bassin, sont disposées des piles d’annonces de décès de personnes aborigènes, parmi lesquelles plusieurs centaines sont mortes au cours de gardes à vue. L’artiste entend ici honorer la mémoire des peuples premiers d’Australie, parmi les plus anciennes cultures encore vivantes de la planète, et parallèlement consacrer un mémorial à toutes les victimes de violence et de négligence institutionnelles.

Archie Moore, kith and kin, Pavillon de l’Australie, 2024

Archie Moore, kith and kin, Pavillon de l’Australie, 2024

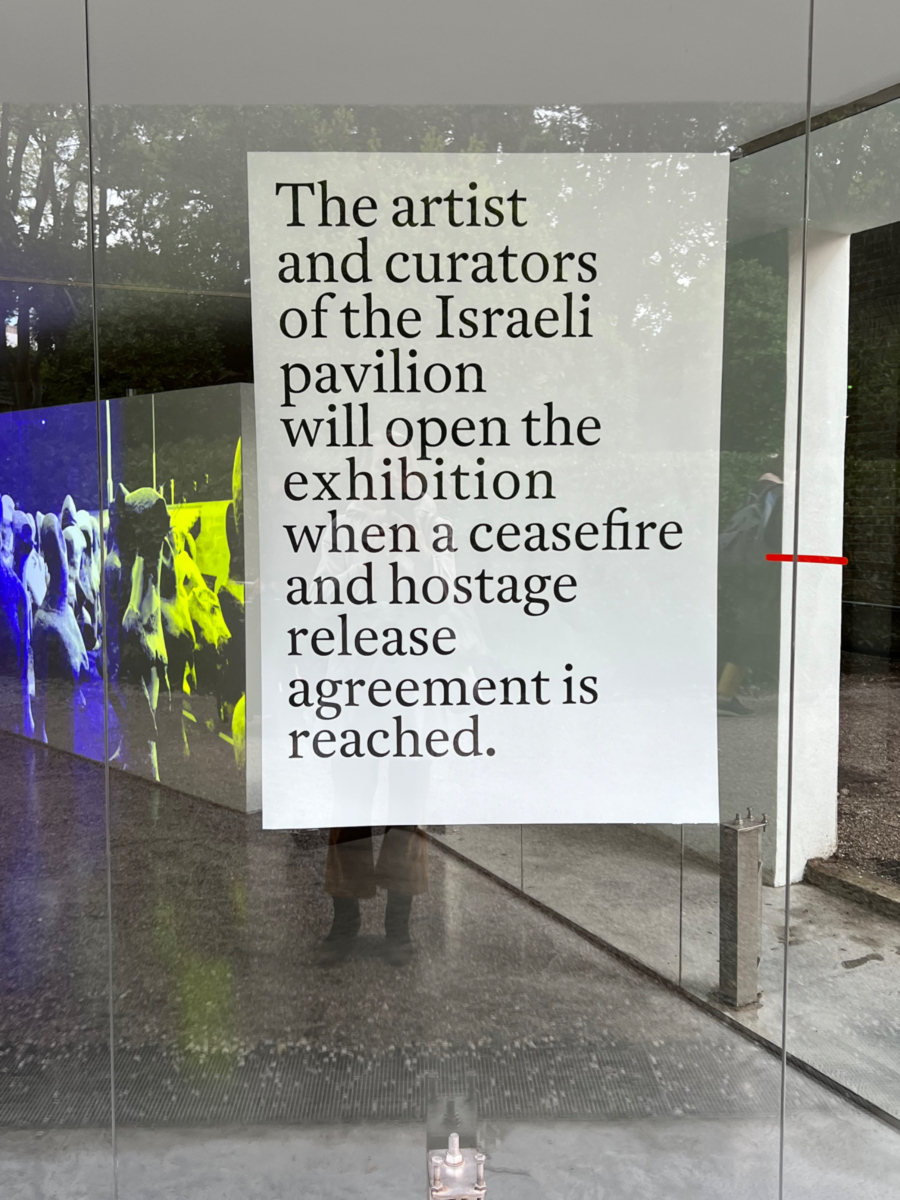

Comme lors de l’édition précédente, la guerre s’invite à nouveau à la Biennale, mais cette fois le conflit israélo-palestinien s’est imposé à côté de celui qui oppose l’Ukraine à la Russie. Ruth Patir, l’artiste censée représenter Israël avec Motherland, a décidé juste avant l’ouverture au mois d’avril de maintenir le pavillon fermé jusqu’à ce qu’un accord de cessez-le-feu et de libération des otages soit atteint. On peut apercevoir sa vidéo derrière les parois vitrées du pavillon, gardé par des soldats. Les Russes ont à nouveau déserté leur pavillon, mais l’ont cette année prêté à la Bolivie, en échange de l’accès aux mines de lithium concédé il y a quelques mois par ce pays. L’Ukraine, elle, reste présente dans plusieurs lieux à Venise, dans son pavillon de l’Arsenal bien sûr, mais aussi dans celui de la Pologne, situé de l’autre côté du canal qui traverse les Giardini, qui accueille cette année le collectif ukrainien Open Group, ainsi que dans une exposition collective à proximité de l’Accademia.

Pavillon d’Israël, Venise 2024 © Isabelle Henricot

Affiche sur le pavillon d’Israël, Venise 2024 © Isabelle Henricot

Pavillon de la Russie occupé par la Bolivie, Venise 2024 © Isabelle Henricot

À quelques pas du pavillon polonais, il ne faut pas manquer le merveilleux film Drama 1882 de Wael Shawky au pavillon de l’Égypte, revisitant avec sensibilité et drôlerie sous la forme d’un opéra en huit actes (45 min) le conflit anglo-égyptien de 1882 et l’occupation britannique qui a suivi, vus du point de vue des occupés.

Le pavillon de la Serbie, juste à côté, mérite lui aussi une visite pour l’Exposition coloniale imaginée par Aleksandar Denic. Derrière la façade monumentale de l’ancien pavillon de Yougoslavie, qui a vu son pays se morceler durant les conflits ayant déchiré le pays dans les années 1990, et dont l’architecture reflète le sentiment de grandeur des états nations du début du XXe siècle, l’artiste a installé des constructions évoquant des espaces de transit, tels qu’on peut en trouver aux trouver aux frontières – ici les anciennes frontières entre l’Est et de l’Ouest de l’Europe – mais qui laissent à ceux qui y pénètrent l’impression d’être des étrangers, tout comme les Serbes ont le sentiment d’être des étrangers dans leur propre pays en entrant dans leur pavillon national.

Façade du pavillon serbe, Venise 2024 © Isabelle Henricot

Aleksandar Denic, Exposition coloniale, Pavillon serbe, Venise 2024 © Isabelle Henricot

L’Autriche a confié son pavillon à l’artiste russe exilée à Vienne Anna Jermolaewa. Sa série Ribs (côtes) montre comment l’interdiction d’écouter de la musique occidentale en URSS était détournée en gravant des copies de disques sur d’anciennes radiographies pour échapper à la censure. Lors du décès de responsables politiques, les programmes de la télévision soviétique diffusaient pendant des jours le Lac des cygnes de Tchaïkovsky en remplacement des programmes habituels, entraînant dans la mémoire collective l’association de cette œuvre avec un changement de pouvoir. L’artiste la reprend ici en signe de protestation politique contre la Russie.

Anna Jermolaewa, Ribs, pavillon de l’Autriche 2024 © Isabelle Henricot

Anna Jermolaewa, Le Lac des Cygnes, pavillon de l’Autriche 2024 © Isabelle Henricot

Du côté de l’Arsenal, le Bénin, qui mise sur ses traditions culturelles et la créativité de ses artistes pour promouvoir l’économie du pays, est représenté par quatre artistes, dont le célèbre Romuald Azoumé, surtout connu pour ses masques inspirés de la tradition Yoruba réalisés à partir de bidons d’essence et d’autres matériaux recyclés. Il a construit pour le pavillon une grande structure en forme de dôme constituée de 520 masques en bidons, Ashé [pouvoir], qui fait référence à la place de la religion et des femmes dans la culture béninoise. L’installation de Chloé Quenum, L’heure bleue, comprend une réplique en verre soufflé de la baie vitrée du bâtiment, suspendue au-dessus du sol et placée en arrière-plan d’une série d’instruments de musique, également en verre, reproductions d’instruments béninois conservés au musée du quai Branly. Les instruments forment un orchestre silencieux, suspendu dans le temps, dont le matériau, emblématique de l’artisanat vénitien, interroge la notion de transparence dans le cadre de l’acquisition de ces objets par la France durant la colonisation.

Pour sa première participation à la Biennale de Venise, le Sénégal a choisi l’artiste franco-sénégalais Alioune Diagne qui, sous le titre Bokk-Bounds [du wolof ‘bokk’ « ce qui est partagé » et l’anglais ‘bound’ « lien »], présente un ensemble de 12 tableaux assemblés en un large panneau, dans lequel il appelle à défendre les valeurs collectives de l’éducation et de la famille face à la violence du monde, aux drames du racisme et des migrations – une pirogue brisée rappelant les milliers de morts noyés en Méditerranée.

Alioune Diagne, Bokk-Bounds, 2024, pavillon du Sénégal © Isabelle Henricot

Pour le pavillon des Arts appliqués, organisé par la Biennale en partenariat avec le Victoria & Albert Museum de Londres et confié cette année au commissaire Adriano Pedrosa, l’artiste brésilienne Beatriz Milhazes s’est inspirée de textiles provenant de différentes cultures conservés au V&A pour composer de grandes toiles et tapisseries colorées à mi-chemin entre figuration et abstraction.

Parmi les quelques pavillons que j’ai pu voir dans la ville, j’ai retenu celui du Nigéria, qui fait son retour à Venise après une éclipse d’une dizaine d’années, installé dans un palais du Dorsoduro avec une exposition ambitieuse. Comme beaucoup de pays, le Nigéria, qui traverse une crise économique majeure, doit sa participation à la Biennale à l’apport de financements extérieurs – ici le Qatar. Ce qui a permis à la jeune commissaire Aindrea Emelife, conservatrice de l’art moderne et contemporain au MOWAA (Museum of West African Art), de réunir autour du thème Nigeria Imaginary les projets de huit artistes s’exprimant dans des médiums variés. Le plus spectaculaire est certainement le Monument to the Restitution of the Mind and Soul (2024) de Yinka Shonibare, une installation en terre cuite en forme de pyramide, sur les degrés de laquelle reposent les répliques de 150 bronzes emportés avec des milliers d’autres en 1897 par les troupes britanniques lors du pillage et de la destruction du palais royal du Bénin, royaume aujourd’hui inclus dans le Nigéria moderne (et à ne pas confondre avec le royaume du Dahomey qui occupait l’actuel Bénin). Ces sculptures d’une qualité exceptionnelle réalisées entre le XVIe et le XVIIIe siècles par des artisans africains du peuple Edo furent ensuite vendues aux enchères pour rembourser les frais de l’expédition et dispersées dans les collections de musées européens et américains, dont certains ont récemment commencé à les restituer au Nigéria. Dans une vitrine au centre de l’installation figure le buste recouvert de motifs camouflage de l’amiral Harry Rawson qui dirigea l’expédition.

Autre pays africain à tenir pavillon dans le quartier du Dorsoduro, la Côte d’Ivoire est installée dans les bâtiments modernes d’un centre culturel situé entre les Zattere et l’Accademia. Placée sous le signe de la Blue Note, ce mélange de nostalgie et d’espoir associé à la musique et aux chants des esclaves qui donna naissance au Blue’s, l’exposition rassemble sous la direction de Simon Njami un éventail de sculptures, peintures, photographies et installation.

Jems Koko Bi, pavillon de Côte d’Ivoire 2024 © Isabelle Henricot

Sadikou Oukpedjo, série Here I stand with my difference, 2023 © Isabelle Henricot

Enfin, le pavillon qui mérite certainement d’être vu est celui du Vatican (Holy See Pavilion), installé cette année dans un lieu très particulier, la prison des femmes sur l’île de la Giudecca, et dont l’exposition n’est accessible que sur réservation [ce que je ne savais pas, la communication à ce sujet étant très limitée]. N’ayant pu y accéder, je ne peux pas commenter son contenu. La visite, guidée par des détenues volontaires (la prison regroupe 80 détenues, toutes pour de longues peines), se fait par groupes de 25 personnes, les photographies sont interdites, comme les téléphones portables. L’exposition, confiée aux commissaires Bruno Racine et Chiara Parisi, comprend les œuvres d’une dizaine d’artistes, parmi lesquels le collectif Claire Fontaine, Maurizio Cattelan, Claire Tabouret, Simone Fattal et le réalisateur Marco Perego, qui a filmé la comédienne Zoe Saldana, son épouse, dans un court-métrage tourné avec les prisonnières. (https://www.labiennale.org/en/art/2024/holy-see)

60e Biennale d’art de Venise, jusqu’au 24 novembre 2024

https://www.labiennale.org/en/art/2024

Photo de titre : Collectif MAHKU, kapewë pukeni, 2024, Façade du Pavillon central, Giardini © Isabelle Henricot

Superbe voyage via l’ordinateur Isabelle !

Wouah Isabelle,

Quel travail énorme !

Merci pour ton partage , cette année nous n’irons pas à la Biennale et grâce à toi une belle vue d’ensemble .

Bel été

Gloria

Mais combien de mois as tu passé à Venise pour nous faire un si beau résumé de tes découvertes ? J espère avoir l occasion d y aller ! Merci en tout cas de nous faire découvrir tous ces artistes !